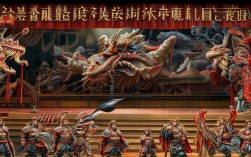

豫剧《薛刚征南》作为传统豫剧武戏的经典代表,以唐代薛家将故事为蓝本,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和极具张力的舞台呈现,展现了忠奸斗争、家国情怀与英雄气概,深受戏迷喜爱,该剧在豫剧界广为流传,不同流派和剧团均有演绎,形成了各具特色的艺术风格,成为豫剧武戏发展史上的重要作品。

剧情背景与核心冲突

《薛刚征南》的故事发生在唐代武则天时期,延续了《薛刚反唐》的剧情线索,因薛家将后代薛刚醉酒闯祸,误踢死皇子,导致薛家满门被斩,仅薛刚、薛葵等少数人幸免逃亡,武则天登基后,朝中由武氏家族掌权,忠良遭贬,边关告急,南方南唐(或南诏,不同版本有异)借机起兵叛乱,进攻中原,武则天为稳定江山,不得不启用薛家将后裔,命薛刚挂帅征南。

剧情的核心冲突围绕“忠奸斗争”与“家族复仇”展开:薛刚需在平定叛乱中重振薛家声威,洗刷家族冤屈;朝中奸臣(如武三思等)仍伺机陷害,试图阻挠薛刚立功,进一步激化矛盾,全剧以“征南”为主线,穿插了薛刚与敌军将领的战场对决、与家人的悲欢离合、与奸臣的智斗周旋,最终薛刚成功平定叛乱,铲除奸佞,为薛家昭雪,辅佐李唐复位,展现了“邪不压正”的价值观和“精忠报国”的家国情怀。

主要人物与性格塑造

《薛刚征南》的人物形象鲜明,既有传统豫剧“黑头”“武生”的典型特征,又有符合剧情需求的个性化塑造,以下为关键人物分析:

| 人物 | 身份背景 | 性格特点 | 核心剧情作用 |

|---|---|---|---|

| 薛刚 | 薛丁山之孙,薛猛之子 | 勇猛刚烈、鲁莽冲动(“薛刚三祭铁丘坟”体现其重情),后逐渐成熟稳重,有勇有谋 | 作为征南主帅,推动剧情发展,完成家族平反与国家统一的使命,是“忠勇”的象征 |

| 薛葵 | 薛刚之子 | 少年英雄,武艺高强(“力举大铁狮”为经典桥段),天真率直,继承父辈忠义 | 增强剧情的传奇色彩,以“少年英雄”形象补充薛家将的精神传承 |

| 武三思 | 武氏家族成员,朝中奸臣 | 阴险狡诈、野心勃勃,多次陷害薛家,勾结敌军 | 作为“奸佞”代表,制造矛盾冲突,反衬薛刚的忠义,推动剧情走向高潮 |

| 樊梨花 | 薛刚之母(或祖母,版本不同) | 智勇双全、深明大义,精通韬略,辅佐薛刚 | 以女性智慧平衡薛刚的鲁莽,提供战略支持,体现“巾帼不让须眉”的形象 |

| 敌国将领 | 南唐/南诏主帅(如“定国王”) | 武艺高强、桀骜不驯,忠于国家,与薛刚从对立到惺惺相惜(部分版本) | 作为外部冲突的制造者,通过战场对决展现薛刚的武勇,丰富剧情层次 |

薛刚的形象最具代表性:早期因“酒醉闯祸”展现其鲁莽,征南过程中从“有勇无谋”到“智勇双全”的成长,体现了人物弧光;其“黑脸獠牙”的妆容(豫剧黑头行当)和“大靠”“翎子”的服饰,凸显其勇猛将领的身份,而唱腔中豫东调的高亢激越,则完美传达了其豪迈气概与悲愤情绪。

艺术特色与舞台呈现

《薛刚征南》作为豫剧武戏的典范,在唱腔、表演、武打、舞美等方面均展现出鲜明的艺术特色,充分体现了豫剧“粗犷豪放、刚健明快”的风格。

唱腔设计:高亢激越,情感饱满

豫剧以“唱、做、念、打”四功并重,《薛刚征南》的唱腔以豫东调为主,旋律高亢激越,节奏明快,符合武戏的紧张氛围,例如薛刚“点将”时的唱段,采用“慢板转快板”的结构,先抒发“挂帅征南、誓平叛乱”的豪情,再以快板展现“厉兵秣马、整装待发”的急促,情绪层层递进;而在“祭奠薛家坟”时,则转为悲凉的“哭腔”,表现其“家仇未报、悲愤交加”的复杂情感,樊梨花等女性角色的唱腔融入豫西调的婉转细腻,与薛刚的刚形成对比,丰富了音乐层次。

表演技艺:身段扎实,神形兼备

该剧对演员的表演功底要求极高,尤其“武生”行当需兼顾“做”与“打”,薛刚的“起霸”(武将出征前的整装仪式)需动作规范、气势威猛,通过“踢腿、亮相、甩袖”等身段展现大将风范;“趟马”(骑马动作)则通过马鞭的运用和步伐的变化,模拟战场驰骋的紧张感;敌国将领的“翻跟头”“跳桌”等特技动作,增强了武打场面的观赏性,老生(如樊梨花)的“髯口功”和“水袖功”,则通过捋髯、甩袖等细节,刻画人物的沉稳与智慧。

武打设计:火爆激烈,虚实结合

武戏是《薛刚征南》的核心看点,武打设计讲究“实打实”的硬功夫,同时融入传统戏曲的“写意”美学,经典桥段如“三闯敌营”“枪挑王梁”“鞭打敌酋”等,通过“长枪对打”“单刀破枪”“空手夺白刃”等套路,配合锣鼓点的节奏变化,营造出“刀光剑影、险象环生”的战场氛围。“薛葵力举大铁狮”以夸张的肢体动作展现少年英雄的神力,成为“武戏文唱”的典范——在激烈武打中融入人物性格塑造,避免单纯的技巧炫耀。

舞美与服饰:传统与写意

传统豫剧舞台布景简洁,《薛刚征南》以“一桌二椅”为基础,通过演员的表演“虚拟”时空(如“趟马”代指骑马行军,“翻跟头”代指攻城),体现戏曲“虚实相生”的美学原则,服饰则遵循“宁穿破,不穿错”的行规:薛刚身着红色大靠(象征忠勇),头插雉尾(凸显英武);敌国将领则多穿异域风格的战袍(如虎头纹、豹尾枪),增强视觉对比;樊梨花的“女靠”与“凤冠”结合,既保留武将的威严,又不失女性的柔美。

文化内涵与当代价值

《薛刚征南》不仅是一部娱乐性的戏曲作品,更承载着深厚的文化内涵,其一,它延续了“薛家将”系列“忠孝节义”的核心价值观,通过薛刚“为国尽忠、为家复仇”的双重使命,强调“家国同构”的传统伦理;其二,剧中“奸臣当道、忠良遭贬”的情节,反映了民间对“清官政治”的向往,以及对“正义终将战胜邪恶”的信念;其三,武戏中展现的“武德”(如薛刚不杀降将、以德服人),体现了传统文化中“止戈为武”的和平思想。

在当代,《薛刚征南》仍具有积极价值:其精彩的武打场面和鲜明的人物形象,吸引年轻观众了解豫剧、热爱传统文化;剧中“逆境不屈、担当作为”的精神,与当代社会倡导的“奋斗精神”“家国情怀”相契合,能够引发观众的情感共鸣,近年来,豫剧界通过“青春版”改编、融入现代舞台技术(如灯光、音效)等方式,让这部传统剧目焕发新的生机,实现了“老戏新唱”的文化传承。

相关问答FAQs

Q1:《薛刚征南》与《薛刚反唐》是同一部戏吗?两者有何区别?

A1:两部戏虽同属“薛家将”系列,但剧情阶段和核心主题不同。《薛刚反唐》主要讲述薛刚因醉酒闯祸导致薛家满门抄斩,后逃亡并组织反唐力量,核心是“反抗武则天统治、为家族复仇”;《薛刚征南》则发生在《薛刚反唐》之后,薛刚已获赦免并挂帅出征平定南方叛乱,核心转向“保家卫国、重振薛家声威”,简单说,《薛刚反唐》是“起因”,《薛刚征南》是“发展”,两者衔接构成薛刚人生的重要篇章。

Q2:豫剧《薛刚征南》中的武打设计为何被称为“武戏文唱”的典范?

A2:“武戏文唱”指武打场面不仅要展现技巧,更要通过动作刻画人物性格、推动剧情发展。《薛刚征南》的武打设计正是如此:例如薛刚的“枪挑敌将”,并非单纯的“花架子”,而是通过眼神、身段的配合,表现其“愤怒(为家仇)”“威严(为将帅)”“悲悯(不杀降)”的复杂情感;薛葵的“力举大铁狮”,以夸张动作展现其少年英雄的稚气与神力,使人物形象立体丰满,这种“武为文用”的设计,避免了武戏的空洞化,使打斗成为人物塑造和叙事的一部分,因此成为典范。