豫剧作为中原文化的瑰宝,以高亢激越的唱腔、贴近生活的表演深受大众喜爱,而《打闹雷音寺》则是其传统剧目中兼具神话色彩与喜剧风格的经典之作,此剧取材于民间流传的“神佛斗法”故事,融合豫剧“文武兼备”的表演特质,展现出独特的艺术魅力。

剧目基本信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 剧名 | 《打闹雷音寺》 |

| 剧种 | 豫剧(河南梆子) |

| 类型 | 神话武戏(文武戏结合) |

| 起源年代 | 清代中后期,豫剧成熟期由民间艺人集体创作 |

| 主要角色 | 主角“哪吒”(或“二郎神”)、雷音寺护法神将、妖魔、观音菩萨 |

| 经典场次 | “哪吒闯寺”“三戏金刚”“大闹佛殿”“观音点化” |

| 表演特色 | 武打身段夸张、唱腔花腔丰富、喜剧冲突鲜明 |

误会与勇气的神话寓言

《打闹雷音寺》的故事围绕“误入—冲突—和解”展开:少年英雄哪吒(或二郎神)为追捕逃至佛门的妖魔“石矶娘娘”,手持火尖枪、脚踏风火轮闯入雷音寺,因金刚拦阻、佛门戒律森严,哪吒性情刚烈,与护法神将爆发冲突,打闹中不慎碰倒佛前供器、踏毁莲花台,正当事态升级时,观音菩萨现身点化,查明妖魔伪装真相,最终哪吒降服妖魔,向佛祖请罪,雷音寺恢复祥和,剧情既有“小英雄斗神佛”的童趣与张力,又通过“知错能改”的内核传递传统价值观,老少皆宜。

艺术特色:豫剧程式与神话想象的碰撞

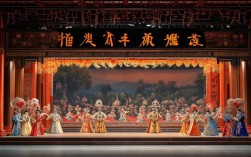

作为豫剧武戏的代表,《打闹雷音寺》将豫剧“唱、念、做、打”的精髓发挥到极致,武打设计上,演员需熟练掌握“旋子”“扫堂腿”“枪花”等传统套路,哪吒与金刚的对打场面节奏明快,锣鼓经(如“紧急风”“四击头”)烘托出紧张激烈的氛围;唱腔上,哪吒的唱段以豫东调“花腔”为主,高亢中透着少年英气,如“雷音寺外妖风起”一段,真假嗓结合、跳跃起伏,展现角色急躁与勇猛;反观僧人角色则以豫西调“悲板”规劝,形成声腔对比,剧中佛殿布景、莲花道具、神魔服饰均融入中原民间美术元素,金碧辉煌与市井烟火气交织,营造出亦庄亦谐的舞台效果。

文化意义:民间智慧的生动载体

《打闹雷音寺》的价值不仅在于艺术呈现,更在于其文化隐喻,剧中“哪吒闹寺”并非否定权威,而是以“民间英雄挑战神佛”的叙事,暗含对僵化规则的温和批判——哪吒的“闹”是为降妖护民,而非肆意妄为,最终通过“请罪”回归秩序,体现了传统文化中“和而不同”的智慧,剧目将神话传说与豫剧表演程式结合,成为豫剧传承的重要载体,至今仍是基层剧团常演剧目,让“下里巴人”的艺术形式承载“阳春白雪”的文化内涵。

相关问答FAQs

问:《打闹雷音寺》中的“打闹”情节是否适合儿童观看?

答:适合,剧中的“打闹”以程式化表演为主,无血腥暴力,反而通过“哪吒知错能改”“善恶有报”的情节传递积极价值观,且武打场面热闹有趣,唱腔朗朗上口,是儿童了解传统戏曲的良好入门剧目。

问:豫剧《打闹雷音寺》与其他剧种(如京剧)的“雷音寺”故事有何不同?

答:区别显著,豫剧版本更侧重“武戏文唱”,将河南梆子“高亢粗犷”的唱腔与神话喜剧结合,打斗动作融入中原武术元素,风格质朴接地气;而京剧版本(如《十八罗汉斗悟空》)以“悟空戏”为主,更注重“猴戏”特技(如翎子功、变脸),唱腔以西皮二黄为主,风格更偏华丽严谨,两地文化特质在剧目中清晰可见。