京剧《赵氏孤儿》作为传统戏曲中的经典剧目,其故事源于春秋时期晋国的历史事件,经元杂剧纪君祥改编后,又经京剧艺术家的提炼与演绎,成为展现忠义精神与人性光辉的代表作,该剧自清代中叶传入京剧舞台,历经余叔岩、马连良、谭富英等流派名家的打磨,形成了不同风格的艺术版本,至今仍是老生行当的重要代表剧目。

剧情围绕“赵氏孤儿”的存续展开:晋国大夫赵盾忠良,却被奸臣屠岸贾陷害满门抄斩,唯存一子被草泽医生程婴与退休大臣公孙杵臼救下,为保忠良血脉,程婴献出亲生儿子顶替,公孙杵臼则承担“藏孤”罪名,最终惨遭屠岸贾杀害,程婴忍辱负重,将赵武抚养成人,后借晋悼公之力,沉冤得雪,诛杀屠岸贾,全剧以“搜孤”“救孤”“除奸”为核心情节,在跌宕起伏的冲突中,凸显了忠奸对立与人性抉择。

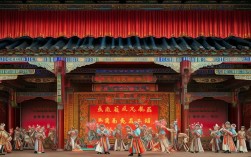

在艺术表现上,京剧《赵氏孤儿》融合了唱、念、做、打等多种表演形式,极具特色,唱腔设计上,程婴的唱段以苍劲悲怆的老生唱腔为主,如“白虎堂”一折的反二黄导板、回龙,通过高低起伏的旋律,表现其内心的悲愤与隐忍;公孙杵臼的唱腔则刚烈激昂,如法场一折的西皮快板,展现其视死如归的气节,表演身段上,“搜孤”一折中,程婴怀抱假“孤儿”面对屠岸贾盘查,通过颤抖的双手、躲闪的眼神与沉稳的念白,将紧张气氛与内心挣扎刻画得淋漓尽致;“法场”一折中,公孙杵臼被绑赴刑场,通过甩发、僵尸等程式化动作,强化了悲剧感染力,脸谱与服饰的运用也极具象征意义:屠岸贾勾白脸示其奸诈,程婴戴黑髯、穿蓝褶子显其平民身份与忠义本色,而赵武成年后的蟒袍玉带,则暗示其身份的回归与复仇的必然。

该剧的人物塑造立体丰满,程婴的“义”与“忍”、公孙杵臼的“忠”与“烈”、屠岸贾的“奸”与“毒”,共同构成了鲜明的戏剧冲突,尤其是程婴这一形象,既有普通人的父子亲情,又有为大局牺牲小我的家国大义,其复杂性使其成为京剧老生行当的“骨子老戏”,演员需通过深厚的唱念功底与细腻的情感表达,才能呈现人物的内心世界。

作为传统道德观念的艺术载体,《赵氏孤儿》不仅展现了“舍生取义”的儒家精神,更通过戏剧冲突探讨了个体在命运洪流中的选择,其经典的“搜孤”“救孤”桥段,已成为京剧教学与传承的范本,而剧中传递的忠义精神,也跨越时代,引发观众的共鸣与思考。

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典片段 |

|---|---|---|---|

| 程婴 | 老生 | 忍辱负重、忠义 | 献子、背孤、法场辩奸 |

| 公孙杵臼 | 老生 | 刚烈不屈、舍生 | 藏孤、法场就义 |

| 屠岸贾 | 净 | 阴险狠毒、专权 | 灭门、搜孤、最终伏诛 |

| 赵武 | 小生/老生 | 成长转变、复仇 | 认亲、除奸 |

FAQs

-

京剧《赵氏孤儿》中“搜孤”一折为何成为经典?

“搜孤”一折是全剧的高潮冲突点,通过程婴与屠岸贾的正面交锋,将戏剧张力推向顶点,表演上,程婴需以“惊而不乱”的念白与身段应对屠岸贾的步步紧逼,如“你搜来搜去搜个甚”的唱腔,既表现其恐惧,又暗藏机锋;屠岸贾则通过夸张的面部表情与凌厉的动作,营造压迫感,这一折集中体现了京剧“以虚拟实、以形写神”的美学原则,成为展现演员功力的“试金石”。

-

程婴的形象为何能跨越时代引发共鸣?

程婴的“义”并非抽象的道德符号,而是体现在具体的人性抉择中:他既有失去亲子的痛苦,又有为保忠良血脉的坚定,这种“小我”与“大我”的矛盾,以及最终“舍生取义”的选择,触及了人类共通的情感与价值观,演员通过细腻的表演,将程婴的隐忍、挣扎与释然层层展现,使这一形象既有历史厚度,又有现实温度,因此能跨越时代,引发观众对“忠义”与“牺牲”的思考。