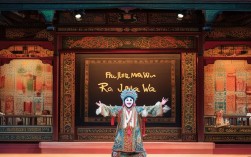

豫剧《反徐州》作为豫剧传统剧目的经典代表,以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和浓郁的乡土气息,成为豫剧舞台上久演不衰的“全场戏”,该剧以秦末农民起义为历史背景,通过徐州百姓反抗暴政的英雄壮举,展现了底层民众在压迫下的觉醒与抗争,传递了“官逼民反”的深刻主题,同时融合了豫剧特有的唱腔、念白与表演程式,成为展现豫剧艺术魅力的重要载体。

剧情梗概:乱世烽烟中的民心所向

《反徐州》的故事发生于秦二世胡亥统治时期,时天下大乱,赋税苛重,民不聊生,徐州郡守徐达(亦有版本作“徐世英”)依仗权势,横征暴敛,甚至勾结地方恶霸,强占民田、欺压百姓,致使徐州饿殍遍野,怨声载道,城中百姓本已苦不堪言,恰逢朝廷派钦差巡查,徐达却谎称“风调雨顺,国泰民安”,并逼迫百姓联名上表歌功颂德,若有不从便以“诬陷朝廷”之罪治罪。

城中以“花脸”徐茂公(亦有版本作“徐策”,为起义军领袖,原型融合了秦末起义将领与民间传说人物)为首的仁人义士,目睹百姓惨状,决意反抗,徐茂公暗中联络城中壮士,以“替天行道”为号召,计划发动起义,恰逢徐达强抢民女,激起民愤,百姓群情激愤,在徐茂公的带领下,手持农具、棍棒,冲入官府,杀贪官、开粮仓,将粮食分给贫苦百姓,徐州百姓成功推翻徐达的暴政,并迎接义军入城,开启了新的生活篇章。

全剧围绕“压迫—反抗—胜利”的主线展开,情节紧凑,冲突激烈:从百姓的隐忍与哀叹,到徐茂公的挺身而出与秘密谋划,再到官逼民反的爆发与胜利狂欢,每一个环节都紧扣观众心弦,展现了“水能载舟,亦能覆舟”的朴素真理。

历史背景与人物原型:虚构与史实的交织

《反徐州》虽以秦末农民起义为时代背景,但剧中人物与情节多为民间艺人对历史事件的再创作,融合了真实历史脉络与民间传说想象,秦二世时期,赵高专权,赋役繁重,陈胜、吴广揭竿而起后,各地纷纷响应,徐州(时称“彭城”)作为楚汉争霸的战略要地,确有地方起义爆发,但剧中“徐达”“徐茂公”等人物并非完全对应历史人物,而是经过艺术加工的典型形象。

- 徐茂公:原型可能参考了秦末起义将领或民间传说中的“智囊”形象,在剧中被塑造成足智多谋、深得民心的领袖人物,其“花脸”扮相(豫剧中多为净角)凸显了刚毅、果敢的性格特征,代表了起义军的智慧与力量。

- 徐达:作为反派角色,是封建暴政的象征,其形象集中了古代贪官的典型特征:贪婪、残暴、色厉内荏,这一角色并非特指某历史人物,而是对历代压迫性官僚的艺术概括,旨在凸显“官逼民反”的必然性。

- 百姓群体:剧中包括老翁、农妇、壮丁等普通民众,他们从最初的逆来顺受、敢怒不敢言,到最终的觉醒与抗争,展现了底层民众在绝境中的集体力量,这一群体形象是对历史上农民起义“民心所向”的真实写照。

艺术特色:豫剧程式与民间智慧的融合

作为豫剧“全场戏”(即情节完整、结构宏大、需多时辰演出的剧目),《反徐州》充分展现了豫剧艺术的独特魅力,其特色主要体现在唱腔、念白、表演及舞台呈现等方面。

唱腔:高亢激越,直抒胸臆

豫剧以“唱”为核心,《反徐州》的唱腔设计紧扣剧情与人物情感,融合了豫东调的激昂与豫西调的深沉,形成独特的艺术感染力。

- 徐茂公的唱段:作为起义领袖,徐茂公的唱腔多为“花脸”的“炸音”,高亢有力,充满号召力,如在发动起义时的“反了徐州反了天,不杀贪官心不甘”,通过拖腔与甩腔,将人物的决绝与豪迈展现得淋漓尽致;而在安抚百姓时,唱腔又转为沉稳,体现其仁厚与智谋。

- 百姓的唱段:群体唱腔多为“二八板”“慢板”,节奏舒缓,倾诉苦难,如“徐州城,遭大难,苛捐杂税重如山”,通过齐唱与对唱,展现百姓的集体悲愤;起义爆发时,则转为“快二八”或“流水板”,节奏加快,情绪激昂,如“拿起棍,举起锄,跟着徐爷杀贪官”,配合锣鼓点,形成强烈的戏剧冲击力。

念白:方言韵味,贴近生活

豫剧念白以河南方言为基础,《反徐州》的念白极具乡土气息,既符合人物身份,又增强了戏剧的真实感。

- 徐达的念白:作为官吏,其念白带有明显的“官腔”,语气傲慢,用词文绉绉(如“大胆刁民,竟敢诬陷本官”),与百姓的朴实念白形成鲜明对比,凸显阶级对立。

- 百姓的念白:多为口语化表达,如“俺家三口人,两天没揭锅了”“这日子可咋过啊”,朴实无华,却饱含血泪,让观众产生强烈共鸣。

表演:程式化与生活化的结合

豫剧表演讲究“程式化”,但《反徐州》在程式中融入了大量生活化动作,使人物形象更加鲜活。

- 武戏场面:起义攻打官府时,演员运用“把子功”(如刀枪对打)、“翻打跌扑”(如翻跟头、摔跌),配合锣鼓经,场面火爆激烈,展现了农民起义的磅礴气势。

- 文戏细节:如徐茂公秘密联络百姓时的“手势语”与“眼神交流”,百姓听闻起义消息时的“颤抖”与“相拥而泣”,这些细节表演既符合程式规范,又充满生活气息,增强了人物的真实感。

行当分配与角色塑造

《反徐州》的行当分配齐全,生旦净丑各司其职,共同构建了丰满的人物群像,以下为主要行当与角色对应表:

| 行当 | 角色 | 性格特征 | 表演特点 |

|---|---|---|---|

| 净(花脸) | 徐茂公 | 足智多谋、刚毅果敢 | 唱腔炸音,动作大开大合,气势威猛 |

| 净(架子花脸) | 徐达 | 贪婪残暴、色厉内荏 | 念白傲慢,表情夸张,动作猥琐 |

| 生(老生) | 老翁 | 忠厚善良、敢怒不敢言 | 唱腔苍凉,动作沉稳,眼神悲愤 |

| 旦(青衣) | 农妇 | 苦难深重、坚韧不屈 | 唱腔婉转,身段柔弱,情感真挚 |

| 丑(文丑) | 衙役 | 欺下媚上、滑稽可憎 | 念白诙谐,动作滑稽,调节气氛 |

传承与影响:从民间舞台到时代回响

《反徐州》作为豫剧传统剧目的代表,其传承与发展见证了豫剧艺术的百年变迁,20世纪以来,该剧经豫剧名家(如唐喜成、李斯忠等)的演绎与加工,艺术日臻成熟,豫剧大师唐喜成在剧中塑造的徐茂公形象,融合了“唐派”声腔的醇厚与净角表演的刚劲,成为经典版本;李斯忠则通过其浑厚的嗓音与细腻的表演,将徐达的暴虐刻画入木三分。

在民间,《反徐州》更是深受百姓喜爱,成为节庆庙会、乡村戏台上的“常客”,其“反压迫”的主题,既契合了古代民众对公平正义的追求,也反映了现代社会对底层人文关怀的思考,该剧不仅活跃于豫剧舞台,还被改编成电影、电视剧等多种形式,通过现代传播手段,让更多观众感受到豫剧艺术的魅力。

相关问答FAQs

问题1:《反徐州》中的“徐州”是否指今天的江苏徐州?其历史背景有何依据?

解答:剧中“徐州”确指今天的江苏徐州,古称“彭城”,是秦末时期的重要战略要地,历史上,徐州地区在秦二世时期确实因赋税沉重、民不聊生而爆发过地方起义,这与《反徐州》的“官逼民反”主题相契合,但剧中的具体人物(如徐达、徐茂公)和情节多为民间艺术加工,并非完全对应史实,而是以秦末农民起义为时代背景,融合民间传说创作而成的虚构故事。

问题2:豫剧《反徐州》的核心唱段有哪些?其唱腔有何特点?

解答:《反徐州》的核心唱段主要集中在徐茂公发动起义、百姓倾诉苦难等情节,如徐茂公的“反了徐州反了天,不杀贪官心不甘”,百姓的“徐州城,遭大难,苛捐杂税重如山”等,这些唱段的唱腔特点鲜明:徐茂公的唱段以“花脸”的“炸音”为主,高亢激越,节奏明快,突出人物的豪迈与号召力;百姓的唱段则以“二八板”“慢板”为主,旋律舒缓,情感深沉,通过拖腔与甩腔展现苦难与悲愤,体现了豫剧“以情带声、声情并茂”的艺术特色。