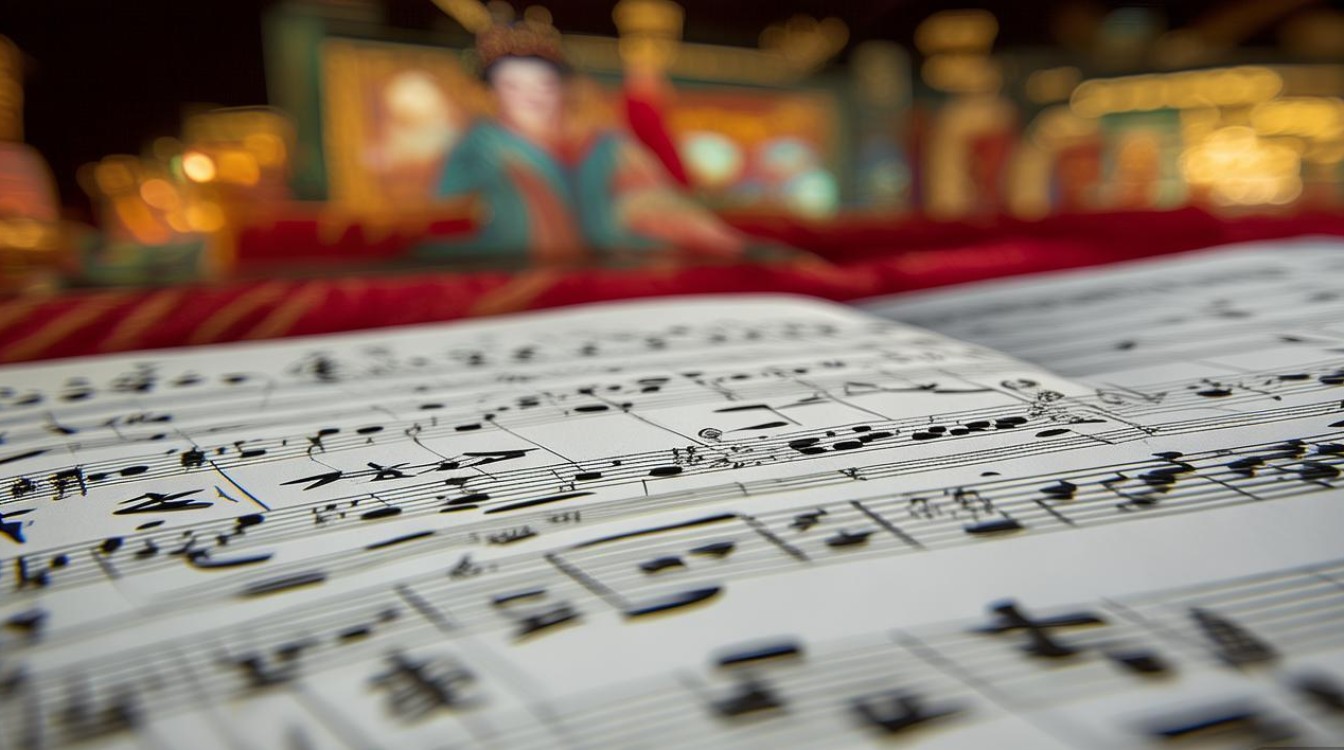

孙毓敏作为京剧程派艺术的杰出代表,其唱段以深邃的情感表达和精湛的程派唱腔著称,而唱段曲谱则是理解其艺术精髓的重要载体,京剧曲谱传统上以工尺谱记录,现代多以简谱或五线谱辅助,孙毓敏的唱段曲谱既保留了程派“幽咽婉转、刚柔并济”的精髓,又融入了个人对人物性格的细腻揣摩,通过板式变化、旋律起伏、节奏处理等手法,将人物情感与音乐旋律完美融合。

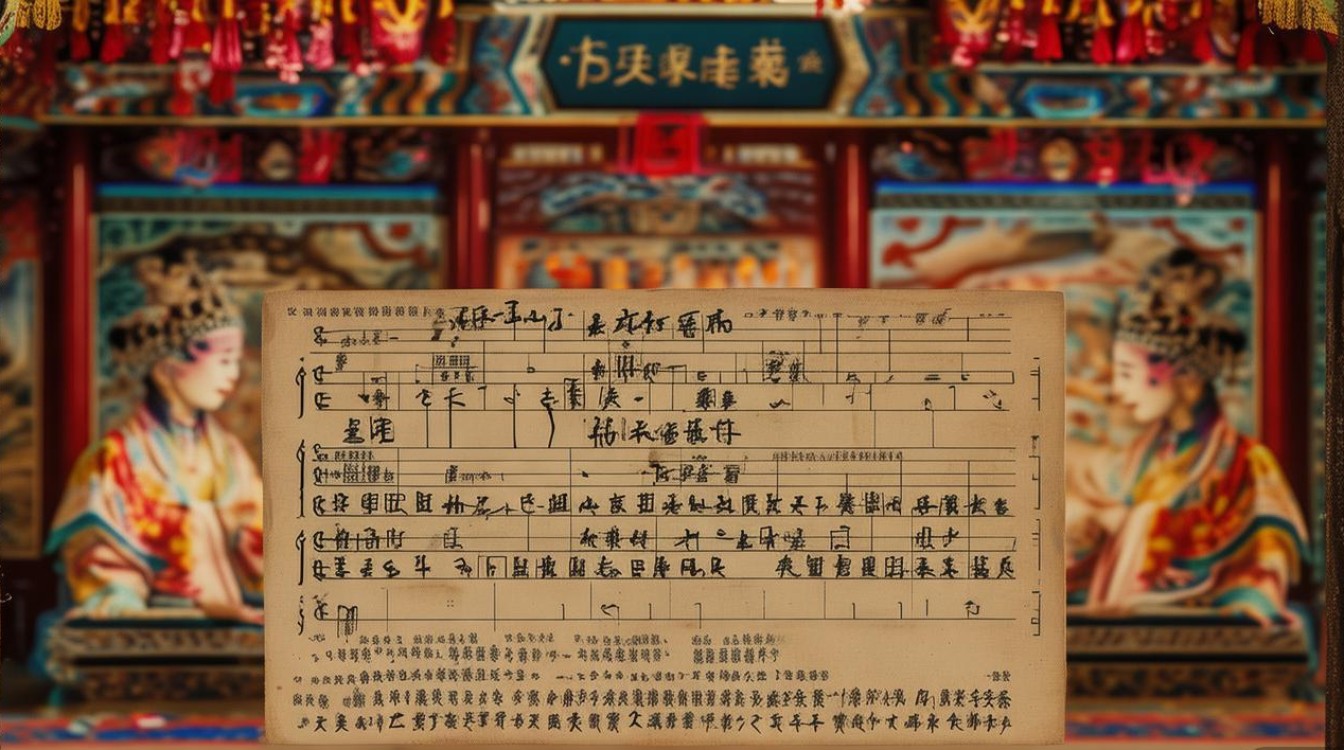

京剧曲谱的基本构成与孙毓敏唱段的特点

京剧曲谱的核心在于“板式”与“旋律”的结合,板式是节奏的基础,如导板(散板,节奏自由)、原板(一板一眼,中速)、慢板(一板三眼,舒缓)、流水板(有板无眼,紧凑)等,不同板式对应不同情绪;旋律则通过“工尺谱”符号(“上尺工凡六五乙”对应简谱“1 2 3 4 5 6 7”)及装饰音(如擞音、滑音、波音)体现唱腔韵味,孙毓敏的唱段曲谱在程派传统基础上,强化了“以情带声”的特点:她擅长通过曲谱中的“气口标记”(如“V”表示换气、“∧”强调停顿)控制演唱节奏,用“力度记号”(如“渐强”“突弱”)表现人物情绪的突变,同时保留程派特有的“脑后音”(低音区沉稳与高音区通透结合)和“擞音”(波音式装饰),使曲谱既有规范性,又充满情感张力。

代表剧目唱段曲谱深度解析

《锁麟囊》“春秋亭外风雨暴”

作为孙毓敏的代表作之一,这段唱腔通过“导板-回龙-原板”的板式组合,层层递进展现薛湘灵从惊愕到悲悯的情感变化。

- 导板部分(散板):曲谱以“3 5 6 1 2 3 2 1 6 5 3”的旋律起伏为主,节奏自由,开头“春”字用“延长记号”(“—”),配合“下滑音”(“↘”),表现初见风雨的惊愕;末句“雨暴”通过“5 3”的下行跳进,标记“重音”(“•”),强化风雨的突兀感。

- 回龙部分(一板一眼,中速):“耳听得,悲声惨,心中如捣”一句,曲谱旋律为“6 5 3 2 1 2 3 5 6 5”,通过“级进”(相邻音级变化)与“跳进”(四度、五度音程)结合,“悲声惨”三字标记“渐强”(“<”),配合“气口”在“心中”后的短暂停顿,表现压抑情绪的累积。

- 原板部分(一板一眼,中速稍快):“忙推窗,向外瞧”旋律明快,节奏紧凑,“推窗”用“八分音符”连续进行,“向外瞧”末字“瞧”标记“上滑音”(“↗”),体现动作的急切与观察的专注。

《玉堂春》“苏三起解”

这段唱腔以“原板-慢板”为主,通过旋律的舒缓与紧凑对比,展现苏三从赶路到悲愤的心理转变。

- 原板部分(中速):“苏三离了洪洞县”旋律简洁,主干音为“5 6 1 2 3 5 3 2 1 6 5”,节奏以“四分音符”和“八分音符”交替,“离了”二字标记“切分音”(“X X X”),表现苏三对故乡的不舍;

- 慢板部分(舒缓):“崇老伯他说是冤枉难辨”转为慢板,旋律舒展,“冤枉难辨”四字曲谱为“5 3 2 1 2 3 5 6 5 3”,通过“下行旋律”配合“下滑音”和“擞音”,标记“渐弱”(“>”),表现苏三的悲愤与无助。

《红鬃烈马》“指着高爵马骂一声”

王宝钏的这段唱腔以“流水板”为主,节奏明快,通过曲谱中的“切分音”和“力度对比”表现人物的怒气与委屈。

- 流水板(有板无眼):“指着高爵马骂一声”旋律为“1 2 3 5 6 5 3 2 1”,“指着”二字用“前十六分音符”(“X X X X”),“骂一声”末字“声”标记“重音”和“延长记号”,配合“突强”(“f”),表现王宝钏对丈夫的怨怼;

- 后续“无义郎”一句,曲谱转为“2 1 6 5 3 2 1”,旋律下行,标记“渐弱”(“p”),体现情绪的转折。

孙毓敏代表剧目及唱段曲谱概览

| 剧目 | 唱段名称 | 主要板式 | 曲谱特点 | 代表唱腔片段(简谱示意) |

|---|---|---|---|---|

| 《锁麟囊》 | 春秋亭外风雨暴 | 导板-回龙-原板 | 旋律起伏大,节奏由散到紧 | 导板:3 5 6 1 2 3 2 1 6 5 3 |

| 《玉堂春》 | 苏三起解 | 原板-慢板 | 级进与跳进结合,悲愤情绪突出 | 慢板:5 3 2 1 2 3 5 6 5 3 |

| 《红鬃烈马》 | 指着高爵马骂一声 | 流水板 | 节奏明快,切分音运用 | 流水板:1 2 3 5 6 5 3 2 1 |

孙毓敏的唱段曲谱是程派艺术传承与创新的集中体现:它既遵循传统工尺谱的规范,保留程派“脑后音”“擞音”等核心技法,又通过现代记谱法的“力度记号”“气口标记”等细节,将人物情感与演唱技巧精准对应,这些曲谱不仅是演员演唱的“蓝图”,更是观众理解京剧“唱腔即心声”艺术理念的钥匙,为程派艺术的传播与发展提供了宝贵的文本支持。

FAQs

Q1:孙毓敏唱段曲谱与程派传统曲谱相比有哪些独特之处?

A1:孙毓敏在继承程派传统曲谱(如程砚秋先生的“脑后音”“擞音”技法)的基础上,强化了“个性化情感表达”,锁麟囊》“春秋亭外风雨暴”中,她细化了“气口标记”(如“忙推窗”前增加短换气记号“∧”),使演唱更具动作感;《玉堂春》“苏三起解”中,她将传统慢板的“下行旋律”改为“下行后上扬”的小跳进,曲谱中标注“上滑音+波音”,增强苏三的委屈与不甘,她还引入现代记谱法的“渐强”“突弱”等力度记号,使曲谱更直观体现情绪变化,突破了传统工尺谱“只记旋律不记力度”的局限。

Q2:普通人如何通过孙毓敏的唱段曲谱理解京剧演唱艺术?

A2:普通人可通过“三步法”理解:第一步“看板式”,通过曲谱开头的“板眼标记”(如“散板”“中速一板一眼”)把握节奏基调,如导板(散板)表现自由情绪,流水板(有板无眼)表现急切;第二步“识旋律”,关注程派唱腔的“低回婉转”,如《锁麟囊》中“春秋亭外风雨暴”的八度跳进(“3”到“3”),曲谱标记“跳音记号”,体现惊愕感;第三步“品记号”,重点看装饰音(如“擞音”“滑音”)和力度记号(如“渐强”),哭头”处的“啊——”延长记号,配合渐强记号,可感受人物悲痛的层层递进,结合音频对照,更能直观体会曲谱与演唱的对应关系,理解“唱腔即人物心声”的京剧美学。