戏曲舞台上,高靴是生行(老生、小生、武生)的重要服饰元素,不仅承载着角色身份的象征,更在舞台表演中兼具实用功能与审美价值,从京剧的厚底靴到昆曲的云履,从秦腔的高帮靴到川剧的虎头靴,不同剧种的高靴在形制、工艺与文化内涵上各具特色,共同构成了戏曲服饰体系中独特的一环。

高靴的类别与形制:因行当而异,依角色而设

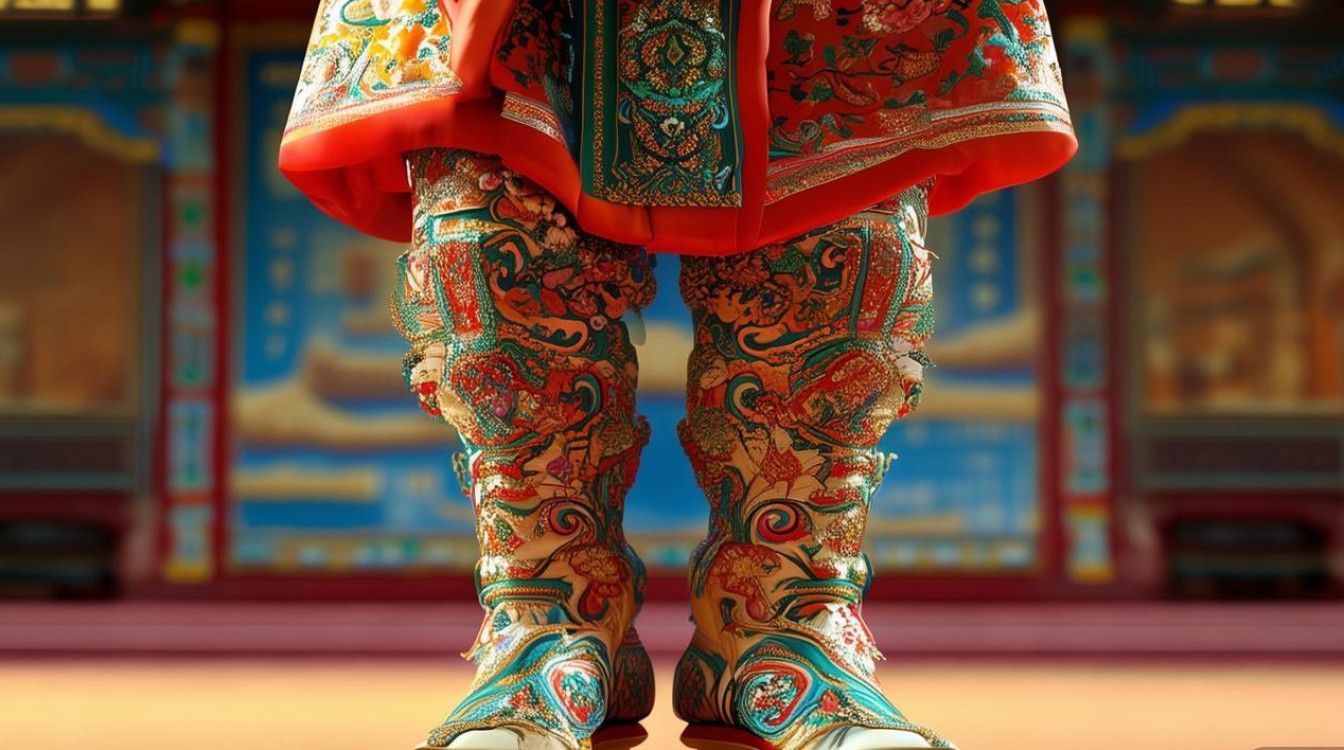

戏曲高靴的形制首先与行当划分紧密相连,不同行当的角色需通过高靴的样式、高度与纹样来凸显性格特征,以京剧为例,武生常穿“厚底靴”,靴底高度多在8至12厘米,靴筒为黑色缎面,靴筒口饰有黑色镶边,靴面或绣云纹、龙纹,或素色无纹,这类高靴既能衬托武生的挺拔英姿,又能在翻打腾挪中保护脚踝;老生的高靴则相对“薄底”,高度约5至8厘米,靴面多为藏青或黑色缎面,常以“寿”字、回纹等暗纹装饰,体现其稳重端庄的气质;小生中的文小生多穿“薄底快靴”,靴身较窄,便于表现文雅飘逸的步态,而武小生则兼有厚底靴与轻便靴两种,根据剧情需要切换。

地方戏中,高靴的地域特色更为鲜明,秦腔武生的高靴靴底可达15厘米,且靴帮加厚,皮革材质耐磨耐脏,适合其粗犷豪放的表演风格;昆曲小生的“云履”靴尖微翘,靴筒绣有缠枝花卉,色彩淡雅,与昆曲“婉转清丽”的审美相契合;川剧“变脸”演员的高靴则需兼顾隐蔽性与灵活性,靴筒内常设有暗袋,用于放置道具,靴底采用多层布料压制,行走无声,配合变脸节奏。

高靴的功能与作用:实用为基,审美为魂

高靴的首要功能是“增高塑形”,戏曲舞台讲究“立如松、行如风”,演员身高差异较大,高靴通过统一鞋底高度,使角色在视觉上更显挺拔,帝王将相穿厚底靴可凸显威严,文人雅士穿中高靴则体现修长身姿,而武生的高靴更能在“起霸”“翻跌”等动作中强化肢体张力,让舞台造型更具冲击力。

高靴是辅助表演的重要工具,厚底靴的靴底虽厚,但内部填充物多为棉布或棕麻,外层包裹缎面,兼具弹性与支撑性,演员在完成“踢腿”“旋子”等动作时,高靴能提供足弓支撑,减少脚部受力;武生靴底的硬质边缘可在“踩步”时发出清脆声响,配合锣鼓节奏,增强表演的韵律感;部分高靴的靴筒设计较宽松,便于演员做“抬腿”“跨腿”等大幅动作,避免束缚。

高靴还承载着“身份符号”的意义,在戏曲服饰等级制度中,靴子的材质、纹样与高度直接对应角色的社会地位,京剧《霸王别姬》中项羽的厚底靴饰有金色蟒纹,象征其西楚霸王的身份;而《空城计》诸葛亮的厚底靴则为黑色素面,体现其隐士般的智慧与低调,这种“以靴明志”的设计,让观众通过服饰快速理解角色性格。

高靴的制作工艺:一针一线,匠心凝聚

传统戏曲高靴的制作需经历“制楦、裁料、缝制、纳底、装饰”等十余道工序,全程依赖手工完成,对材料与技艺的要求极为严苛,以京剧厚底靴为例,制靴师需先根据演员脚型定制木质靴楦,确保靴型贴合;靴面多选用杭州“杭缎”,质地柔软且光泽度好,染色需用传统植物染料,保证色彩经久不褪;靴底则采用“千层底”工艺,将多层棉布用米浆粘贴后压实,再以麻线密纳,每平方厘米需纳200余针,确保靴底平整不变形。

装饰环节最能体现高靴的艺术性,武生靴面多绣“云纹”“龙纹”,需用“盘金绣”技法,以金线勾勒纹样轮廓,阳光下熠熠生辉;老生靴面的“寿”字纹则采用“打籽绣”,线脚凸起,触感立体;部分地方戏的高靴还会在靴筒口缀以“穗子”,如川剧小生靴筒的彩色丝穗,随动作摇曳生姿,增添灵动之美,一件高靴从备料到完工,往往需要经验丰富的工匠耗时一周完成,堪称“指尖上的艺术”。

高靴的文化象征:方寸之间,见微知著

戏曲高靴不仅是服饰,更是传统文化的载体,其“厚底”设计暗合中国传统文化“天圆地方”的宇宙观,靴底厚实如“地”,靴筒挺拔如“天”,象征角色顶天立地的气概;纹样选择上,龙纹代表皇权,云纹象征祥瑞,花卉寓意高洁,无不体现“以纹载道”的审美追求;而从功能看,高靴让演员在方寸舞台上“步生莲华”,通过夸张的肢体语言将生活动作艺术化,这正是戏曲“写意美学”的精髓——以形写神,以技载情。

不同剧种高靴形制对比表

| 剧种/行当 | 靴子名称 | 高度(约) | 常见材质 | 装饰纹样 | 功能侧重 |

|---|---|---|---|---|---|

| 京剧武生 | 厚底靴 | 8-12cm | 缎面/皮革 | 云纹、龙纹 | 展现英武、支撑动作 |

| 京剧老生 | 厚底靴 | 5-8cm | 藏青缎面 | 寿字、回纹 | 显稳重、塑造长者形象 |

| 昆曲小生 | 云履 | 6-10cm | 布/缎面 | 缠枝花卉、几何纹 | 体现文雅、配合水袖动作 |

| 秦腔武生 | 高帮靴 | 10-15cm | 皮革 | 虎头纹、火焰纹 | 耐磨、适应粗犷表演 |

| 川剧变脸 | 特制高靴 | 8-10cm | 绸缎/硬布 | 素色或暗纹 | 隐匿道具、动作灵活 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲演员穿高靴会影响动作灵活性吗?

A1:不会,传统高靴在设计上已充分考虑演员的表演需求:靴底采用“软硬适中”的材料(如多层布与皮革复合),既提供支撑又不影响踝部活动;靴筒宽松度经过精准计算,避免束缚小腿动作;演员通过长期训练,掌握“重心下沉”的技巧,即使在厚底靴上完成“翻跟头”“旋子”等高难度动作也能保持稳定,高靴的靴底边缘常做“圆角处理”,减少与地面的摩擦力,确保动作流畅。

Q2:为什么戏曲中不同角色的高靴高度差异较大?

A2:高靴高度是戏曲“程式化”塑造角色的重要手段,需严格匹配人物身份与性格:帝王将相(如京剧《铡美案》中的包拯)、神佛角色(如《西游记》中的孙悟空)需穿12cm以上的特高靴,凸显威严与超凡;武生(如《长坂坡》的赵云)穿8-12cm高靴,展现英武挺拔;老生、文小生等“正面人物”穿5-8cm中高靴,体现稳重或文雅;而丑角、反派角色多穿平底或薄底靴,通过“矮化”突出其诙谐或阴险特质,这种“以高为尊、以矮为卑”的高度差异,强化了舞台角色的视觉辨识度与性格特征。