戏曲坠子作为中原地区极具代表性的传统戏曲剧种,其艺术魅力不仅在于高亢明快的坠胡唱腔、质朴生动的方言念白,更在于舞台道具与表演的深度融合,而“拉荆芭”正是其中最具乡土气息与象征意义的元素之一,它不仅是场景构建的“活道具”,更是演员塑造人物、传递情感的重要媒介,承载着坠子戏从田间地头走向舞台的艺术记忆。

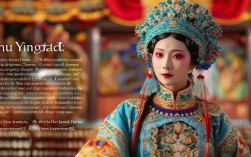

戏曲坠子的起源可追溯至清代中后期的河南坠子曲艺,早期多为农闲时节的“地摊说唱”,以坠胡、简板伴奏,讲述民间故事,20世纪初,随着戏曲艺术的繁荣,河南坠子逐渐吸收了梆子、京剧等剧种的表演程式,从“坐唱”发展为“立演”,形成了完整的戏曲形态,坠子戏的唱腔以“平腔”“快板”“慢板”“哭腔”为主,节奏自由灵活,极富叙事性,而其剧目多取材于农村生活,如《小姑贤》《王定保借当》《三娘教子》等,这些故事中的院落、家庭场景,自然需要与农村生活息息相关的道具来呈现,“拉荆芭”便应运而生。

荆芭,是以荆条、柳条或竹篾编织而成的屏障式道具,因取材天然、制作简便,在传统农村中广泛用于院落围栏、粮仓遮挡、禽畜圈养等,坠子戏扎根乡土,舞台布景直接取材于现实生活,“拉荆芭”便成为表现农村场景的核心符号,完整的荆芭道具高约1.5米,宽2-3米,编织时保留自然的孔隙,既通透又具遮挡性,演员可在前后穿梭、攀扶,通过肢体动作与荆芭互动,模拟跨越、推门、窥视、躲藏等生活场景,赋予舞台极强的真实感与代入感。

“拉荆芭”在坠子戏中的功能远超普通道具,它是场景的“动态划分者”,也是情感的“外化载体”,在传统剧目《小姑贤》中,恶婆婆与媳妇的冲突常以荆芭为界:婆婆在荆芭内指责媳妇,媳妇在荆芭外默默忍受,荆芭成为家庭权力关系的“无声分界线”,演员通过在荆芭两侧的走位、对唱,无需繁复布景便让观众清晰理解空间转换——荆芭内代表“家长权威”的堂屋,荆芭外象征“弱势群体”的灶房,道具与表演的配合,将封建家庭的等级矛盾具象化,而在《王定保借当》中,穷困潦倒的王定保向邻居借当,站在荆芭外踮脚张望、搓手徘徊,演员通过抚摸荆芭孔隙、探头窥探等细微动作,将人物的窘迫、羞愧与渴望借到物品的急切心理展现得淋漓尽致,此时荆芭不仅是物理屏障,更是阶级差异与生活压力的象征。

“拉荆芭”还是戏剧冲突的“催化剂”,在《三娘教子》中,薛倚哥因顽皮不读书被三娘责罚,躲在荆芭后哭泣,三娘隔着荆芭训诫,一“隔”一“唤”间,既有母子亲情的流露,又有教育矛盾的凸显,演员通过荆芭的遮挡与显露,制造“若即若离”的情感张力:三娘的手时而伸向荆芭(想抚摸孩子),时而缩回(强忍怒火),荆芭的孔隙成为情感的“传递通道”,使“教子”这一情节既有严厉的训诫,又有深沉的母爱,避免了脸谱化的人物塑造,在《回龙传》等公案剧中,荆芭还常用于“乔装”情节:角色在荆芭后快速换装,演员通过遮挡身体的动作,模拟“变身”过程,既简洁巧妙,又充满戏剧趣味。

坠子戏的唱腔与“拉荆芭”的表演更是相得益彰,坠胡的明亮音色与方言念白的直白质朴,为“拉荆芭”的动作提供了节奏支撑:在快板唱段中,演员可能随鼓点快速穿梭于荆芭前后,表现人物内心的慌乱或急切;在慢板抒情时,则轻抚荆芭,悠扬的唱腔与舒缓的动作相呼应,传递人物的惆怅或思念,例如在《借当》中,王定保借到物品后,边唱“谢过了大娘恩情重”边抚摸荆芭,动作与唱腔的同步,将感激之情具象化,让观众在听觉与视觉的双重感染中沉浸于剧情。

“拉荆芭”之所以成为坠子戏的标志性元素,源于其“以简驭繁”的艺术智慧,相较于京剧的“一桌二椅”或昆曲的精致布景,荆芭的材质与形态更贴近农村生活本真,它没有复杂的装饰,却通过演员的“二次创作”,被赋予了丰富的象征意义——它是家庭的边界、情感的纽带、命运的隐喻,承载着中原农民对生活的观察与体悟,在当代戏曲传承中,这种“源于生活、高于生活”的创作理念,仍为现代戏曲提供着启示:真正的艺术魅力,往往在于对生活细节的精准捕捉与情感升华。

戏曲坠子与“拉荆芭”的融合,是传统艺术扎根民间、与时俱进的生动写照,从田间地头的实用器物,到舞台上的艺术符号,荆芭的演变见证了坠子戏从曲艺到戏曲的蜕变,也记录着中原文化的集体记忆,在多元文化冲击的今天,守护“拉荆芭”所代表的乡土美学,便是守护戏曲艺术的根与魂。

FAQs

Q1: 戏曲坠子与河南坠子曲艺有何区别?

A1: 两者同源但形态不同,河南坠子是曲艺形式,以“说唱”为核心,演员多为一人或多人坐唱,伴奏以坠胡、简板为主,注重叙事性,表演风格自由灵活;戏曲坠子则是戏曲剧种,包含“唱、念、做、打”等完整表演程式,演员需化妆、穿戏服,在舞台上“立演”,通过角色扮演展现戏剧冲突,更注重人物塑造与舞台呈现,是曲艺向戏曲转型的典型代表。

Q2: 现代坠子戏中,“拉荆芭”道具如何创新?

A2: 现代坠子戏在保留传统荆芭形制的基础上,进行了材质与功能创新,材质上,部分剧目采用轻质塑料或金属框架代替天然荆条,减轻道具重量,便于运输和舞台操作;功能上,结合多媒体技术,通过灯光投射将荆芭孔隙幻化为“星光”“月光”等背景,或与虚拟场景结合(如将荆芭投影为“竹林”“院墙”),拓展表现维度;表演上,融入现代舞蹈语汇,如演员围绕荆芭旋转、跳跃,增强动作的观赏性,使传统道具更贴近当代观众审美。