秦腔作为中国最古老的戏曲剧种之一,以其高亢激越、豪放粗犷的唱腔和鲜明的地方特色著称,而周瑜这一经典形象在秦腔舞台上的塑造,既保留了传统儒将的风范,又融入了西北地域文化的刚烈气质,形成了独具一格的艺术魅力。

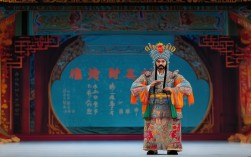

在秦腔传统剧目中,周瑜多以“文武小生”应工,是兼具文韬武略与少年意气的典型形象,其扮相极为讲究:头戴紫金冠,额插雉翎,身着白蟒袍,足登厚底靴,手持宝剑,既有“雄姿英发”的潇洒,又含“羽扇纶巾”的儒雅,秦腔脸谱中,周瑜多为“俊扮”,不勾油彩,以突出其“美周郎”的俊朗气质,仅在眼角或眉梢略施淡墨,暗示其性格中隐含的刚愎与妒忌,这种“淡妆浓抹总相宜”的处理,恰如其分地展现了人物内心的复杂层次。

秦腔周瑜的唱腔以“欢音”为主,辅以“苦音”的转折,形成刚柔并济的艺术效果,其核心板式如【慢板】【二六】【带板】等,既可表现运筹帷幄的从容,又能宣泄情绪的波澜,例如在《群英会》一剧中,周瑜的“周郎妙计安天下”唱段,起腔用高亢的【慢板】展现其踌躇满志,至“诸葛亮占上风”处转为激越的【二六】,字字铿锵,暗藏对诸葛亮的忌惮;而“三气周瑜”中,当被诸葛亮识破计谋时,唱腔陡转“苦音”,苍凉悲愤,尽显英雄失意的悲怆,秦腔的“唱念做打”在此剧中融为一体:念白采用关中方言,口语化中透着机锋;身段动作则讲究“稳准狠”,如“起霸”时的威武、“舞剑”时的凌厉,既凸显武将身份,又流露少年意气。

经典剧目如《群英会》《回荆州》《芦花荡》等,构成了秦腔周瑜的形象谱系。《群英会》中,周瑜与诸葛亮的“对火”戏码,通过眼神交锋、语言交锋,将两位智者的博弈演绎得淋漓尽致;而《芦花荡》中的“气死周瑜”,则通过夸张的武打动作(如“僵尸倒”)和悲愤的唱腔,将一代名将的陨落渲染得震撼人心,秦腔表演强调“以情带戏,以技传情”,周瑜形象的塑造正是这一理念的集中体现——他既有“曲有误,周郎顾”的雅致,又有“既生瑜,何生亮”的偏执,刚与柔、智与妒的矛盾统一,让这一角色在秦腔舞台上历久弥新。

以下为秦腔周瑜艺术特色简表:

| 类别 | 特点 |

|---|---|

| 行当 | 文武小生,兼具文官的儒雅与武将的威猛 |

| 扮相 | 紫金冠、雉翎、白蟒袍、厚底靴,俊扮淡墨,突出“美周郎”气质 |

| 唱腔 | 以“欢音”为主,“苦音”为辅,板式多变,高亢处显豪迈,悲愤处显苍凉 |

| 身段 | “起霸”“舞剑”等动作刚劲有力,眼神戏丰富,展现内心波动 |

| 代表剧目 | 《群英会》《回荆州》《芦花荡》等,侧重表现其智谋、偏执与悲剧命运 |

相关问答FAQs

问:秦腔中的周瑜与京剧中的周瑜在表演风格上有何不同?

答:京剧周瑜更侧重“儒将”的温文尔雅,唱腔以婉转细腻的“西皮”为主,身段动作讲究“美”与“柔”,如《群英会》中的“周郎顾”眼神戏含蓄内敛;而秦腔周瑜则融入了西北文化的粗犷气质,唱腔高亢激越,板式转换更强烈,身段动作幅度大,如“舞剑”时更显凌厉火爆,且念白采用关中方言,口语化程度高,人物性格中“刚”与“妒”的一面更为突出,整体风格更显“火爆”与“直率”。

问:秦腔《三气周瑜》中,周瑜“吐血”的表演有何特色?

答:秦腔中周瑜“吐血”的表演极具夸张性和象征性,演员通过“僵尸倒”“甩发”“抢背”等高难度武打动作,配合“苦音”唱腔的陡转,将“气极吐血”的瞬间戏剧化处理,例如在《芦花荡》中,周瑜被诸葛亮气得口喷鲜血,演员会以“硬僵尸”向后倒下,同时口中喷出红色彩绸(象征鲜血),动作干脆利落,唱腔从高亢骤降为低沉悲愤,既表现了人物生理上的痛苦,也强化了心理上的绝望,这种“以形传神”的表演,极具秦腔“火爆热烈”的审美特色。