孟姜女哭长城作为中国民间四大传说之一,其戏曲改编版本历经数百年传承,成为传统戏曲中极具感染力的经典剧目,这一故事以孟姜女的悲情遭遇为线索,串联起个人命运与时代苦难,通过戏曲的唱、念、做、打等艺术手段,深刻揭示了封建徭役制度的残酷,歌颂了底层民众对爱情的忠贞与对强权的反抗。

历史演变与戏曲雏形

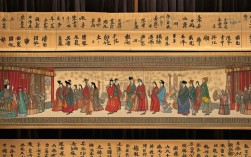

孟姜女传说最早可追溯至《左传》《孟子》中“杞梁妻哭夫”的记载,战国时期已有“杞梁死,其妻赴之哭,城为之崩”的雏形,至唐代,变文《孟姜女变文》丰富了情节,增加了“寻夫”“哭城”等关键桥段,元代杂剧将故事进一步戏剧化,如《孟姜女送寒衣》中,孟姜女为送寒衣千里寻夫,哭倒长城后投江殉情,奠定了戏曲的基本框架,明清时期,传奇与地方戏蓬勃发展,孟姜女故事被京剧、越剧、川剧、评剧等数十个剧种改编,形成各具特色的版本,哭长城”一戏成为核心高潮,集中展现人物情感冲突与戏剧张力。

经典剧情与核心冲突

戏曲版孟姜女哭长城通常以“喜良被抓—寒衣送别—千里寻夫—哭倒长城—滴血认骨—殉情投江”为主线,情节跌宕,情感浓烈,开篇多描绘孟姜女与范喜良新婚燕尔,突遭官差强抓修长城的悲剧,形成“喜”与“悲”的强烈反差,孟姜女身背寒衣,历经千辛万苦寻至长城,却被告知丈夫已累死尸骨埋于城墙之下,面对“哭倒长城”的神话设定,戏曲通过夸张的舞台动作与唱腔,将孟姜女的悲痛推向极致:她以泪洗面,以血染衣,哭声震得城砖崩裂,露出一堆白骨,孟姜女滴血认骨(传说滴血入骨者为亲人),确认丈夫遗骸后,或投江自尽,或撞城而死,以生命完成对爱情的坚守与对暴政的控诉。

这一剧情的核心冲突在于“个体情感”与“国家强权”的对抗:封建统治者以“修城御敌”为名,强征民夫,导致家破人亡;孟姜女的“哭”不仅是个人悲伤的宣泄,更是对底层民众苦难的集体呐喊,她的“哭倒长城”虽带神话色彩,却暗含“民心所向,可改天命”的朴素反抗精神。

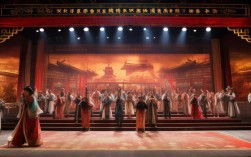

艺术特色与舞台表现

孟姜女哭长城戏曲的艺术魅力,集中体现在唱腔、身段与舞台美术的巧妙融合上,不同剧种根据自身特点,形成了差异化的表演风格。

(一)唱腔设计:以情带声,声情并茂

唱腔是戏曲塑造人物的关键,孟姜女戏的唱腔多围绕“悲”字展开,通过板式变化、音调起伏展现人物情感递进。

- 京剧:以“西皮流水”表现孟姜女寻夫的急切(如“听说喜良修长城,不由一阵心胆惊”),转“二黄慢板”时,唱腔低回婉转,拖腔绵长,配合“哭头”(如“我的夫啊”),将悲痛渲染到极致;

- 越剧:擅用“弦下调”,旋律哀婉凄楚,如“送郎送到大门外,一阵心酸泪满腮”,以清柔唱腔凸显女性的柔美与哀伤;

- 川剧:高腔帮腔独具特色,由幕后合唱者重复或补充人物唱词,如“城倒啦——”,既烘托气氛,又强化了“哭倒长城”的戏剧性。

(二)身段表演:程式化动作的情感外化

戏曲身段讲究“无动不舞”,孟姜女戏中的“哭”并非单纯流泪,而是通过一系列程式化动作表现:

- 水袖功:甩袖、抖袖、抛袖等动作,配合唱词节奏,如“泪涟涟”时双袖颤抖,“哭夫君”时单袖掩面,水袖的翻飞成为情感的延伸;

- 跪步与跌扑:寻夫途中遇风雪,用“跪步”表现步履维艰;得知丈夫死讯时,“抢背”“僵尸”等跌扑动作,突遭打击的失魂落魄;

- 眼神与表情:旦角演员通过“含泪”“泪眼朦胧”到“目眦欲裂”的眼神变化,展现从隐忍到爆发的情感转变。

(三)舞台美术:虚实结合的意境营造

传统戏曲舞台以“一桌二椅”为基础,通过象征手法营造意境,孟姜女哭长城中,长城布景常以画幕或虚拟动作表现(如演员以手为城砖,模拟城垣),孟姜女的“哭倒”则通过城景突然倾斜、灯光骤变(如由亮转暗)实现,既保留写意性,又强化视觉冲击,服装上,孟姜女初嫁时着红衣,象征喜庆;寻夫时换蓝衣、打补丁,体现艰辛;哭夫时白衣素服,凸显悲情,色彩成为人物命运的注脚。

不同剧种代表剧目与流派特色

| 剧种 | 代表剧目 | 流派/表演艺术家特色 |

|---|---|---|

| 京剧 | 《孟姜女》 | 梅派唱腔雍容典雅,程派唱腔幽咽婉转,如程砚秋扮演的孟姜女,以“脑后音”表现悲愤苍凉; |

| 越剧 | 《孟姜女送寒衣》 | 袁派(袁雪芬)唱腔质朴深沉,金派(金彩香)唱腔华丽明快,注重内心戏的细腻刻画; |

| 川剧 | 《孟姜女哭长城》 | 高腔帮腔与“变脸”结合,孟姜女哭城时可融入“变脸”技巧,以面部色彩变化象征情感爆发; |

| 评剧 | 《孟姜女》 | 新凤霞创造的“新派”唱腔,口语化强,如“寻夫”唱段融入民歌元素,通俗易懂,感染力强; |

文化内涵与当代价值

孟姜女哭长城戏曲之所以历久弥新,在于其超越了简单的爱情悲剧,承载着深刻的文化内涵,它以“小人物”的命运折射“大时代”的苦难,揭露了封建统治者“苛政猛于虎”的本质,同时塑造了孟姜女这一集忠贞、勇敢、善良于一体的女性形象,成为民间反抗精神的象征,在当代,这一剧目仍被不断改编,既是对传统文化的传承,也引发对“权力与个体”“爱情与牺牲”等永恒主题的思考,通过戏曲舞台,孟姜女的“哭”穿越千年,依然能触动观众心灵,唤起对人性与正义的共鸣。

相关问答FAQs

Q1:孟姜女哭长城戏曲中,“哭倒长城”的情节是否真实历史?

A1:“哭倒长城”属于民间传说的艺术加工,并非真实历史,据史料记载,长城修筑始于战国,秦代统一后连接加固,工程浩大,民夫死亡率极高,民间因此产生对徭役制度的怨恨,将这种情绪具象化为“孟姜女哭倒长城”的神话,以艺术夸张表达对统治者的控诉,戏曲中这一情节的设置,是现实苦难与浪漫想象的结合,增强了故事的戏剧张力与情感冲击力。

Q2:为什么孟姜女哭长城能成为不同剧种的共同题材,各剧种改编时有哪些侧重点?

A2:孟姜女故事具有“情感共鸣强、冲突鲜明、主题深刻”的特点,这些元素适配戏曲“以歌舞演故事”的本质,因此被各剧种广泛采纳,不同剧种因地域文化与艺术风格差异,改编侧重点不同:京剧侧重“唱腔的程式化与流派韵味”,越剧强调“女性情感的细腻表达”,川剧擅长“帮腔与特技结合制造奇幻效果”,评剧则突出“通俗化与生活化”,这些差异既保留了故事内核,又展现了各剧种的艺术特色,共同构成了孟姜女戏曲的丰富面貌。