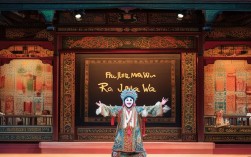

河南豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和丰富多样的脸谱艺术闻名于世。“胡吊脸”作为豫剧净行(花脸)的重要脸谱形式,以其夸张的色彩、粗犷的线条和鲜明的性格特征,成为豫剧舞台视觉符号的核心元素之一,它不仅是人物身份与性格的外化,更是中原民间审美与伦理观念的艺术结晶,承载着深厚的历史文化内涵。

胡吊脸的历史渊源与艺术定位

“胡吊脸”并非特指某一固定角色,而是豫剧净行中一类以“夸张变形”为手法、突出人物性格特质的脸谱总称。“净行”在豫剧中俗称“花脸”,分工包括铜锤花脸(唱功为主,如包拯)、架子花脸(做功为主,如张飞)、武花脸(武打为主,如典韦)等,而“胡吊脸”多集中于架子花脸与部分铜锤花脸,尤其适用于性格刚烈、勇猛、奸诈或威严的角色,其艺术源头可追溯至宋元时期的傩戏、杂剧,中原地区民间社火中的“马前卒”“开山神”等面具造型,以及明清梆子脸谱的演变,河南地处中原,民俗文化质朴厚重,胡吊脸在吸收这些元素的基础上,逐渐形成了“大色块、粗线条、重对比”的独特风格,与京剧脸谱的细腻工整、川剧脸谱的“变脸”绝技形成鲜明对比,更凸显中原文化的豪放与直率。

胡吊脸的艺术特征:色彩、线条与符号的象征

胡吊脸的核心魅力在于其“以形写神”的造型语言,通过色彩、线条与图案的巧妙组合,让观众在角色亮相的瞬间便能捕捉其性格本质。

色彩:性格的“密码本”

豫剧胡吊脸的色彩运用遵循民间“五行五色”的哲学观念,每种颜色均有固定的象征意义,形成了一套“色彩编码”系统。

- 黑色:象征刚直、勇猛或鲁莽,如包拯的黑脸额勾“月牙”,代表“日断阳、夜断阴”的智慧与铁面无私;张飞的“黑花脸”配“蝴蝶脸”,凸显其勇猛暴躁却又粗中有细的性格。

- 红色:代表忠勇、正义或耿直,如关羽的红脸“整脸”(全脸涂红,眉眼上挑),象征“义薄云天”;《侧美案》中的王朝、马汉的红脸,则体现其忠心护主的特质。

- 白色:寓意奸诈、多疑或阴险,曹操的“白脸奸细眼”(眼窝深陷,眼尾下垂),是其“挟天子以令诸侯”的权谋与奸诈的视觉化;《打金枝》中的郭子仪,虽为忠臣,但在部分剧目中用白脸点缀,暗示其身处权力漩涡的复杂性。

- 蓝色:表示骁勇、桀骜或草莽,如《花打朝》中的程咬金(蓝花脸,勾“花十字”),象征其瓦岗寨首领的草莽英雄气;《窦娥冤》中的公差张驴儿,蓝脸则凸显其凶狠歹毒。

- 黄色:暗示残暴、野心或权贵,如《连环套》中的窦尔敦(黄脸勾“花三块瓦”),体现其绿林好汉的霸气;《岳飞传》中的金兀术,黄脸则象征异族入侵者的残暴。

线条:性格的“放大器”

胡吊脸的线条强调“粗、直、硬”,以夸张的笔触强化人物情绪,眉头多作“疙瘩眉”或“八字眉”,如张飞的“倒八字眉”凸显其怒目圆睁;眼窝常加深、拉长,配“三角眼”,表现角色的凶狠或机警;鼻梁用“通天柱”(从额头直通鼻尖的粗线)凸显威严,或用“蒜头鼻”表现憨厚;嘴角则勾“笑纹”或“怒纹”,如曹操的“奸笑纹”眼角下垂,暗示其笑里藏刀。

图案:身份的“身份证”

除色彩与线条外,胡吊脸的图案符号是角色身份与命运的关键标识,最具代表性的是“包公月牙”,位于额前,形似新月,象征其“昼断阳、夜断阴”的超自然能力与明辨是非的智慧;“尉迟恭‘尉’字脸”,在额头勾“尉”字变形纹,体现其开国大将的身份;“三块瓦”图案(以鼻梁为中轴线,左右对称的三块色块),如《将相和》中的廉颇,通过“三块瓦”凸显其刚毅老将的气质,这些图案并非随意绘制,而是根据人物历史典故、民间传说精心设计,每一笔均蕴含“画中有戏”的深意。

胡吊脸的代表角色与舞台呈现

胡吊脸的艺术魅力最终通过舞台角色得以展现,以下为几个经典角色的脸谱解析:

| 角色 | 剧目 | 脸谱特点 | 性格与象征意义 |

|---|---|---|---|

| 包拯 | 《侧美案》 | 黑整脸,额勾新月,眉眼上挑,嘴角下垂 | 铁面无私、执法如山,“日断阳、夜断阴”的智慧化身 |

| 张飞 | 《三气周瑜》 | 黑花脸,蝴蝶脸,倒八字眉,环眼虬髯 | 勇猛暴躁、粗中有细,草莽英雄的典型代表 |

| 曹操 | 《华容道》 | 白整脸,奸细眼,眼尾下垂,勾奸笑纹 | 奸诈多疑、权谋机变,“乱世奸雄”的符号化形象 |

| 窦尔敦 | 《盗御马》 | 黄花脸,花三块瓦,额头勾“窦”字变形 | 骁勇善战、义薄云天,绿林好汉的霸气与侠义 |

| 典韦 | 《战宛城》 | 金花脸,环眼暴突,鼻勾“虎字纹” | 忠勇鲁莽、力大无穷,猛将的极致化呈现 |

这些角色在舞台上,通过胡吊脸的“亮相”(演员突然转身定住,展示脸谱),配合“炸音”(高亢的唱腔)和“趟马”(武打动作),形成强烈的视觉冲击,例如包拯的“月牙脸”在灯光下泛着寒光,配合“包龙图打坐在开封府”的唱腔,其威严形象深入人心;张飞的“蝴蝶脸”在“哇呀呀”的怒吼中,眉眼间的怒纹仿佛要跳出脸谱,将人物的暴躁与直率展现得淋漓尽致。

胡吊脸的文化内涵与当代传承

胡吊脸不仅是化妆艺术,更是中原文化的“活化石”,其色彩象征中,红色驱邪、黑色镇妖、白色辨奸,蕴含着民间朴素的善恶观;图案符号里的历史典故(如包公月牙、尉迟恭“尉”字),则是集体记忆的艺术化表达,它以“夸张”实现“传神”,让观众在“看脸识人”中快速理解剧情,体现了豫剧“接地气、重教化”的民间特质。

随着现代娱乐方式的冲击,传统戏曲面临观众老龄化的挑战,胡吊脸的传承也陷入困境:年轻演员对脸谱绘制技艺的掌握不够扎实,部分剧目为追求“创新”简化脸谱图案,导致其文化内涵被稀释,为此,河南多地通过“戏曲进校园”“非遗传承人收徒”“脸谱艺术展”等方式,让年轻一代感受胡吊脸的魅力,豫剧名家小香玉在校园推广豫剧时,会让学生亲手绘制简易脸谱,通过色彩与线条的组合理解人物性格;河南豫剧院则将胡吊脸元素融入文创产品,如脸谱书签、T恤等,让传统艺术以新面貌走进生活。

相关问答FAQs

Q1:豫剧胡吊脸与京剧脸谱在艺术风格上有何区别?

A:豫剧胡吊脸与京剧脸谱同属戏曲脸谱,但风格差异显著,胡吊脸更强调“粗犷夸张”,色彩对比强烈(如大面积使用黑、红、白),线条刚直硬朗,图案简洁直观,突出中原文化的质朴豪放;京剧脸谱则讲究“细腻工整”,色彩过渡柔和(如渐变色晕染),线条圆润流畅,图案繁复精致(如“歪脸”“碎脸”),更凸显宫廷艺术的精致与规范,胡吊脸的角色多集中于历史猛将、清官等“类型化”人物,而京剧脸谱的人物类型更为丰富,包括神仙、妖怪、文人等,图案设计更具个性化。

Q2:豫剧胡吊脸的绘制需要遵循哪些固定规则?

A:豫剧胡吊脸的绘制虽讲究“因人设谱”,但需遵循基本规则:一是“对称性”,以鼻梁为中轴线,左右图案对称(如包拯的月牙、张飞的蝴蝶脸);二是“性格化”,色彩与线条需匹配人物性格(如奸角用白脸、细眼,忠角用红脸、浓眉);三是“符号化”,特定角色有固定图案(如包拯的月牙、尉迟恭的“尉”字),不得随意更改;四是“夸张性”,眉眼、口鼻等部位需放大变形(如环眼、阔嘴),增强舞台视觉冲击力,这些规则是豫剧前辈在长期实践中归纳的“程式化”经验,既保证了脸谱的辨识度,也传承了戏曲艺术的“写意”精神。