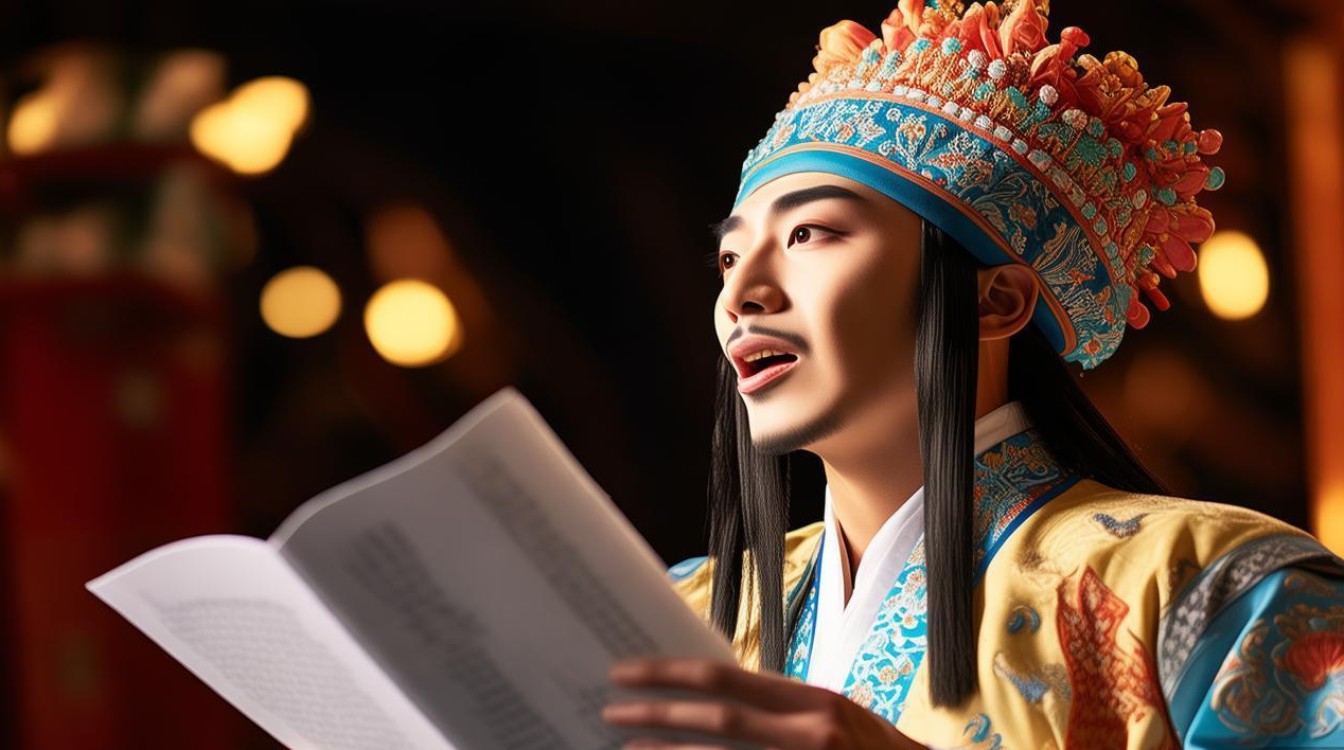

京剧小生艺术流派纷呈,其中叶少兰先生以精湛的技艺与创新的演绎,将小生唱段推向了新的高度,成为当代京剧小生行当的标志性人物,作为叶派小生的创始人叶盛兰之子,叶少兰自幼秉承家学,兼收并蓄,在继承传统的基础上融入个人理解,形成了“刚柔并济、声情并茂”的演唱风格,其唱段既有小生固有的清亮雅致,又不失武生行当的英气挺拔,为京剧小生艺术注入了鲜活的生命力。

叶少兰的唱段以“文武兼备”为特色,文戏唱腔细腻婉转,注重情感层次的铺陈;武戏唱腔则高亢激越,凸显人物性格的刚烈,在《罗成叫城》中,他饰演的罗成被困城下,唱段“十家牌坊高又高”堪称经典,此处唱腔融合了老生的苍劲与小生的脆亮,起腔时“高又高”三字以高腔切入,字字铿锵,既表现了罗成被困的悲愤,又暗含英雄末路的壮烈;转腔处则运用“擞音”技巧,如“咽喉气塞马难到”一句,声音似断非断,如泣如诉,将人物内心的绝望与不甘刻画得入木三分,而在《白蛇传·断桥》中,他饰演的许仙则以“小生娃娃腔”为基础,唱腔中带着几分书生的儒弱与痴情,“小青妹且慢举龙泉宝剑”一句,通过“颤音”与“滑音”的运用,将许仙惊恐、恳求、悔恨的复杂情绪交织在一起,唱来缠绵悱恻,令人动容。

叶少兰对声腔的革新不仅体现在技巧层面,更在于对人物内心的深度挖掘,他在传统“龙调”“娃娃腔”的基础上,吸收了老生“脑后音”和旦角“擞音”的精髓,创造出“叶派特有的声腔体系”,柳荫记·访英台》中,“记得梁兄同窗读”的唱段,他打破小生行当的行腔局限,在“同窗读”三字中加入老生的苍劲感,既表现了梁山伯的憨厚,又暗藏了祝英台欲言又止的深情,这种“以声塑形、以情带声”的演绎方式,使唱段成为刻画人物性格的重要载体。

以下为叶少兰部分代表剧目及唱段特点概览:

| 剧目名称 | 角色 | 经典唱段 | 唱段特点 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|---|

| 《罗成叫城》 | 罗成 | “十家牌坊高又高” | 融合老生苍劲与小生脆亮,高腔激越,擞音运用细腻,展现英雄悲壮。 | 奠定叶派武小生“文戏武唱”风格,成为小生行当悲剧唱段的典范。 |

| 《白蛇传》 | 许仙 | “小青妹且慢举龙泉宝剑” | 以娃娃腔为基础,颤音、滑音表现惊恐与悔恨,唱腔缠绵悱恻,情感层次丰富。 | 塑造了许仙经典形象,推动小生唱腔向“人性化”“情感化”发展。 |

| 《西厢记》 | 张君瑞 | “琴心”选段 | 行腔婉转流畅,吸收昆曲元素,表现书生的才情与痴情,清亮中含雅致。 | 丰富文小生唱段的抒情性,成为小生与旦角对唱的典范之作。 |

| 《吕布与貂蝉》 | 吕布 | “那日阵前见貂蝉” | 结合武生的高亢与小生的华丽,腔调跌宕起伏,凸显吕布的英武与自负。 | 展现叶派“文武兼备”的行当特色,成为小生塑造复杂性格的标杆。 |

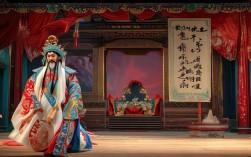

叶少兰的艺术成就不仅在于舞台表演,更在于他对京剧小生艺术的传承与推广,他通过教学将“叶派声腔”的精髓传授给后辈,如张威、李宏图等弟子,均成为当今小生行当的中坚力量,他积极尝试京剧现代化,将交响乐元素融入传统唱段,拓展了京剧小生的表现边界,使古老的艺术形式焕发新的生机。

FAQs

问:叶少兰的小生唱段与传统小生相比有哪些创新之处?

答:叶少兰在继承传统小生“龙调”“娃娃腔”的基础上,创新性地融合了老生“脑后音”的苍劲、旦角“擲音”的婉转以及武生的高亢,形成“刚柔并济、声情并茂”的叶派声腔,他突破了文武小生的行当界限,文戏唱腔中融入武生的力度,武戏唱腔中又注入文戏的细腻,同时注重以声腔刻画人物内心,使唱段从“技巧展示”升华为“情感表达”,极大丰富了小生唱段的艺术表现力。

问:为何叶少兰的《罗成叫城》唱段能成为经典?

答:《罗成叫城》唱段之所以成为经典,首先在于其对人物性格的精准塑造:叶少兰通过高亢激越的唱腔表现罗成被困的悲愤,以细腻的擞音传递英雄末路的苍凉,使“声”与“情”高度统一,唱腔在传统基础上大胆创新,如“咽喉气塞马难到”一句运用似断非断的转腔技巧,既保留了小生行当的韵味,又融入了老生的苍劲,创造出独特的悲剧美感,叶少兰通过精湛的舞台演绎,将唱段与身段、表情相结合,使罗成的英雄形象深入人心,成为小生行当不可逾越的经典之作。