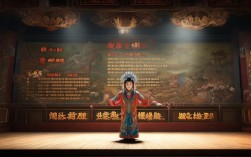

民间戏曲作为中华传统文化的活态载体,凝结着千百年来的民众智慧与审美情趣,它扎根乡土,以“唱念做打”为筋骨,以“脸谱服饰”为血肉,更以“锣鼓铃铛”为灵魂,共同编织出一幅幅生动的民俗画卷,铃声作为戏曲听觉符号的重要组成部分,与京剧脸谱这一视觉符号交相辉映,共同构建了民间戏曲独特的艺术表达体系。

民间戏曲:脸谱艺术的生长土壤

民间戏曲的起源可追溯至古代祭祀歌舞,如先秦的“傩舞”、汉代的“百戏”,经过唐宋“参军戏”“诸宫调”的演变,至明清形成地方戏百花齐放的格局,京剧虽形成于清代中叶的北京,却吸收了徽剧、汉剧、昆曲等地方戏的养分,其脸谱艺术更是民间戏曲脸谱体系的集大成者。

民间戏曲的脸谱,本质是“寓褒贬、别善恶”的视觉密码,它源于古代傩面具的“驱邪纳吉”功能,后逐渐演变为对人物性格、身份、命运的符号化表达,京剧脸谱中“红脸忠义”(如关羽)、“白脸奸诈”(如曹操)、“黑脸刚直”(如包拯)、“蓝脸勇猛”(如窦尔敦),色彩的明暗与图案的繁简,皆源自民众对人物善恶的直观判断,这种“一眼辨忠奸”的审美逻辑,正是民间戏曲“通俗化”“教化性”特征的体现——无需复杂剧情,脸谱已让观众对人物产生初步认知。

值得注意的是,不同地方戏的脸谱各具特色,却共享“以形写神”的创作理念,如川剧“变脸”通过色彩的瞬间转换表现人物内心变化,陕西社火脸谱以夸张的线条凸显乡土气息,均与京剧脸谱共同构成了民间戏曲脸谱艺术的谱系,彰显了中华文化“和而不同”的审美包容。

铃声:戏曲时空中的“声音密码”

在民间戏曲的表演中,铃声绝非简单的伴奏乐器,而是串联仪式、节奏与叙事的“声音密码”,其功能可从三个维度解读:

仪式象征:沟通天地的“神媒介”

许多民间戏曲源于祭祀仪式,铃声在其中扮演着“通神”的角色,如贵州傩戏中的“师刀铃”,法师摇动时铃声清越,被认为能“招神驱鬼”;陕西社火表演中,“马勺脸谱”艺人腰系铜铃,随步伐叮当作响,既增强仪式感,又象征“震慑邪祟”,这种“铃声即神谕”的信仰,让民间戏曲超越娱乐功能,成为民众与天地对话的精神桥梁。

节奏掌控:表演的“隐形导演”

戏曲表演讲究“唱念做打”的节奏统一,铃声则是控制节奏的重要工具,以京剧为例,开场前的“开场铃”(小锣轻击三下)提示观众“戏即将开演”,武戏中的“急急风”(大锣、铙钹与铃铛合奏)营造紧张氛围,文戏中的“摇板铃”(银铃轻摇)则配合演员的婉转唱腔,形成“声情并茂”的效果,在民间小戏如皮影戏中,后台艺人通过铃铛的快慢、强弱,引导皮影的动作节奏,使“影人”仿佛拥有生命。

叙事暗示:剧情的“声音预告”

铃声的音色与节奏变化,能暗示剧情转折与人物心理,如河北梆子《穆桂英挂帅》中,穆桂英决心出征时,铃声由低沉渐趋高亢,配合其“帅盔”“凤冠”的脸谱造型,展现其从犹豫到坚定的心理变化;而在悲剧《窦娥冤》中,“冤魂出场”时的“哑铃”(无声摇动)配合窦娥“泪脸”脸谱,无需台词已让观众感受到悲愤之情,这种“以声代情”的叙事手法,让民间戏曲的感染力跨越语言障碍。

声画合一:铃声与脸谱的艺术共鸣

铃声(听觉)与脸谱(视觉)在民间戏曲中并非孤立存在,而是通过“声画合一”强化艺术表现力,京剧《霸王别姬》中,项羽的“十字门脸”(黑色底、金色纹)象征其勇猛与悲剧命运,其“力拔山兮”的唱段配以沉重的大锣与低沉的铃铛,声画交织间,英雄末路的悲怆感直抵人心;民间戏曲《白蛇传》中,白素贞的“水白脸”(柔和底色、红晕点缀)配合“水漫金山”时的清脆银铃声,既展现其善良本性,又暗示法海的镇压带来的紧张冲突。

这种共鸣在当代传承中愈发凸显,如非遗创新项目“数字脸谱展”,通过技术让观众“听见”脸谱背后的铃声故事——当看到包拯的黑脸谱时,系统自动播放“开封府升堂”的沉稳铃声,让观众直观理解“铁面无私”的形象塑造;在沉浸式戏曲体验中,观众佩戴可感应装置,当演员脸谱颜色变化时,对应铃声随之响起,实现“视觉-听觉-触觉”的多维互动。

民间戏曲中铃声与脸谱的对应功能表

| 戏曲类型 | 铃声类型 | 脸谱特征 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 京剧(武戏) | 急急风(大锣+铜铃) | “三块瓦脸”(如窦尔敦) | 勇猛刚烈,战场氛围 |

| 陕西社火 | 马铃铛(腰间串铃) | “社火脸谱”(夸张纹饰) | 驱邪纳福,民间祭祀 |

| 昆曲(文戏) | 玉磬(清脆银铃) | “俊扮脸”(素面淡彩) | 清雅婉约,文人气质 |

| 傩戏 | 法铃(法器铜铃) | 傩面具(狰狞威严) | 祛疫纳吉,原始信仰 |

相关问答FAQs

问:京剧脸谱的颜色和铃声节奏如何共同塑造人物形象?

答:京剧脸谱通过颜色传递人物性格(如红脸忠义、白脸奸诈),而铃声节奏则强化这种性格的动态表现,关羽的红脸谱象征忠义,其出场时的“急急风”锣鼓配清脆铜铃声,节奏明快,凸显其英雄气概;曹操的白脸谱象征奸诈,在“阴谋场景”中,铃声多低沉急促,配合脸谱的细长眼纹,营造阴险氛围,二者一静(脸谱视觉符号)一动(铃声听觉节奏),共同构建立体人物形象,让观众“未见其人,先辨其性”。

问:民间戏曲中的铃声除了表演,还有哪些文化象征意义?

答:民间戏曲中的铃声不仅是表演元素,更承载深厚的文化象征,其一,沟通天地:在傩戏、社火等祭祀活动中,铃声被视为“神的声音”,如贵州傩戏中的“师刀铃”,铃声响起象征神灵附体,驱邪纳吉;其二,警示教化:在民间故事戏中,如《包公赔情》,铃声在包公升堂时响起,象征公正与威严,提醒民众敬畏法度;其三,情感寄托:如江南越戏中的“银铃声”,常出现在团圆场景,配合柔和脸谱,传递民众对美好生活的向往,铃声因此成为民间戏曲“以声载道”的重要媒介,超越了艺术表演本身,成为文化传承的符号。