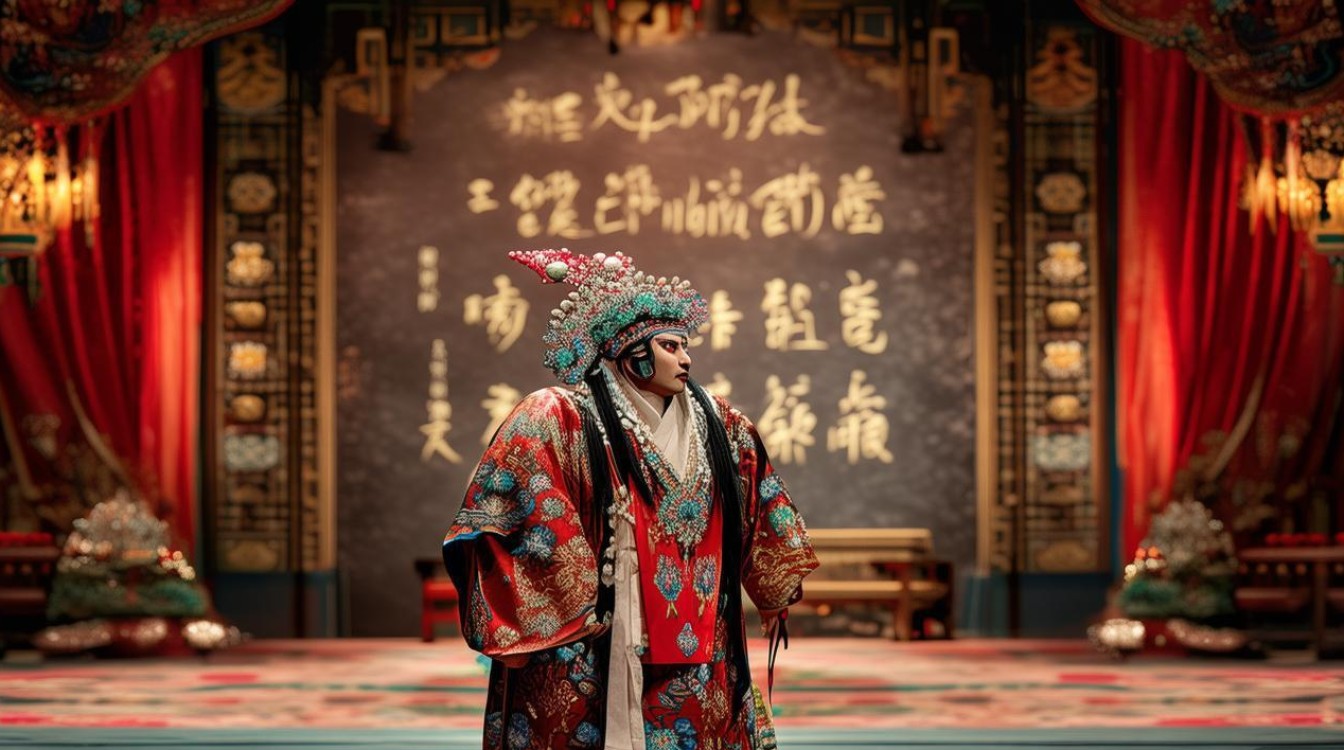

京剧《罢宴》作为传统经典剧目,以其深刻的思想内涵与精湛的艺术表现力,历经百年舞台沉淀仍历久弥新,剧中以北宋名相寇准寿宴为背景,通过“罢奢华、忆乳母”的情节主线,不仅展现了寇准显贵不忘本的高洁品格,更传递出“戒奢崇俭、饮水思源”的普世价值,而在众多经典演绎版本中,由京剧表演艺术家赵燕侠与李金泉分别塑造的刘婆(乳母)与寇准角色,堪称珠联璧合,将剧中人物的情感张力与道德哲思演绎得淋漓尽致,成为后世学习的典范。

《罢宴》的剧情围绕寇准五十大寿展开,寿宴当日,府中张灯结彩,宾客盈门,奢华铺张之气令人咋舌,年迈的乳母刘婆偶然闯入,望着眼前的景象,不禁回想起寇准幼年时家贫如洗,自己以粥糊口、含辛茹苦抚养其成年的往事,对比眼前的奢华,刘婆悲从中来,痛哭失声,寇准见状,起初不解其意,后经刘婆哭诉往事,幡然醒悟:今日的富贵荣华皆源于昔日艰辛,岂能因身份显贵而忘却根本?当即罢去寿宴,并厚赏乳母,以表感恩与愧疚之情,全剧没有激烈的矛盾冲突,却以“情”动人,通过“忆旧—对比—醒悟—罢宴”的情节递进,将“由奢入俭难”的警世箴言与“孝亲感恩”的传统美德娓娓道来。

在人物塑造上,赵燕侠饰演的刘婆与李金泉饰演的寇准各具神采,又相互成就,赵燕侠作为“赵派”艺术创始人,其表演以“情真、味浓、韵味足”著称,塑造的刘婆并非传统老旦的单一悲苦形象,而是融合了慈爱、隐忍、痛心等多重情感,在“忆旧”一场中,她以苍凉婉转的唱腔,如“想当年寇承御遭了不幸,小寇准在破瓮里把身存”,配合颤抖的身段与含泪的眼神,将乳母对幼主人的疼惜、对贫寒岁月的怀念、对当下奢靡的痛心层层剥开,每一个眼神、每一个动作都浸透着真情实感,让观众仿佛置身于那个破瓮藏孤的艰难岁月,与刘婆一同感怀,李金泉则以其“铜锤花脸”的深厚功底,赋予寇准“刚正中见柔情”的复杂性格,初登场时,他以洪亮的唱腔与威严的仪态展现当朝宰相的气度;而在面对刘婆的哭诉,他通过“由惊到疑、由疑到愧、由愧到悟”的心理转变,以细腻的做派——如抚摸旧物时的颤抖、罢宴时的决绝眼神,将一代名相从“权位熏心”到“良知觉醒”的心路历程刻画得入木三分,尤其“罢宴”时的念白“乳母啊!想当年你喂我一口口残羹剩饭,今日我怎忍看这山珍海味摆满厅堂!”声情并茂,既有对乳母的愧疚,也有对自我的警醒,极具感染力。

两人的对手戏更是《罢宴》的艺术精华所在,当刘婆的“忆旧”唱段与寇准的“惊醒”念白交织,舞台上没有繁复的布景,仅凭演员的眼神交流、身段配合与唱腔呼应,便构建出跨越时空的情感对话,赵燕侠的表演如“润物细无声”,以细腻的细节触动人心;李金泉的则如“惊雷醒梦”,以强烈的情感冲击推动剧情,这种“柔中带刚、刚中有柔”的表演碰撞,既展现了不同行当的艺术魅力,又实现了人物情感的深度共鸣,使“罢宴”这一核心情节成为京剧舞台上的经典瞬间。

从艺术价值来看,《罢宴》不仅是一出“道德戏”,更是一出“情感戏”,它通过“小人物”(乳母)与“大人物”(宰相)的互动,将“孝道”“节俭”“感恩”等传统美德融入生动的故事,避免了说教式的生硬灌输,而赵燕侠与李金泉的演绎,则让这些抽象的美具象化为可感可知的人物形象,使剧目既有历史的厚重感,又有现实的教育意义,在物质日益丰富的今天,《罢宴》所传递的“戒奢崇俭、不忘根本”的思想,对当代社会仍具有重要的启示作用。

| 角色 | 扮演者 | 表演特点 | 经典片段/唱念设计 |

|---|---|---|---|

| 刘婆 | 赵燕侠 | 情感真挚,唱腔苍凉婉转,身段细腻传神,融合慈爱、隐忍与痛心 | “想当年寇承御遭了不幸”唱段,配合颤抖双手与含泪眼神,展现对往昔的怀念与当下的痛心。 |

| 寇准 | 李金泉 | 唱腔洪亮威严,做派刚柔并济,通过心理转变展现人物复杂性 | “乳母啊!想当年你喂我一口口残羹剩饭”念白,声情并茂,由惊悟到愧疚,情感层层递进。 |

相关问答FAQs

Q1:《罢宴》中乳母刘婆的形象有何现实意义?

A1:乳母刘婆是传统社会中“底层劳动者”的代表,她的形象不仅体现了“养育之恩大于天”的亲情伦理,更通过“忆旧”与“当下”的对比,成为“戒奢崇俭、不忘根本”的象征,在物质丰富的当代,刘婆的形象提醒人们:无论身处何种境遇,都应铭记初心,珍惜劳动成果,感恩帮助过自己的人,避免因奢靡忘却本心。

Q2:赵燕侠与李金泉的表演如何体现“以情带戏”的京剧美学?

A2:“以情带戏”是京剧表演的核心美学原则,赵燕侠与李金泉的演绎正是这一原则的典范,赵燕侠通过唱腔的“抑扬顿挫”、眼神的“悲喜转换”与身段的“轻重缓急”,将刘婆的复杂情感外化为可感的舞台形象;李金泉则通过念白的“节奏变化”、面部表情的“细微调整”与动作的“刚柔对比”,将寇准的心理历程具象化,两人均以“情”为驱动,让“唱、念、做、打”等表演手段服务于情感表达,使观众在情感共鸣中理解剧情、感悟主题,实现了“戏为情生、情因戏显”的艺术效果。