秦香莲的故事在中国戏曲史上堪称经典悲剧,其核心冲突围绕“负心汉”陈世美与“贤德妻”秦香莲展开,最终以包拯铡美、正义伸张收场,这一结局并未终结人物命运的探讨,反而催生了《秦香莲后传》的续写,作为传统戏曲的当代延伸,《秦香莲后传》既继承了原作的伦理内核,又通过新的叙事维度拓展了人物弧光,让古老故事在现代社会焕发新的思考空间。

从创作背景来看,《秦香莲后传》并非传统戏文的原生内容,而是20世纪以来戏曲界对经典进行“现代化改写”的产物,随着观众审美需求的变化,单纯的道德批判已难以满足深度叙事的需要,编剧们开始关注“铡美案”后秦香莲及子女的生存状态,试图从“受害者”视角转向“幸存者”视角,探讨个体在历史洪流中的命运挣扎,京剧、豫剧、越剧等剧种均曾推出不同版本的“后传”,虽情节侧重各异,但核心均围绕“复仇与宽恕”“个体与制度”“记忆与遗忘”等母题展开,体现了传统戏曲与时代精神的对话。

在剧情架构上,《秦香莲后传》多以“陈世美被铡后十年”为时间起点,构建了更复杂的人物关系网,以某版京剧为例:秦香莲带着冬哥、春妹回到原籍,以缝补为生,却因陈世美的“污名”屡遭乡邻排挤,陈世美的家族为洗刷耻辱,暗中派人利诱秦香莲“认罪改嫁”,被她严词拒绝;而冬哥长大成人后,得知父亲被铡的真相,内心充满矛盾——一方面对包拯的正义心怀感激,另一方面对父亲的“背叛”难以释怀,甚至一度想为父“平反”,当冬哥进京赶考途中,偶遇当年参与铡美案的官员,得知陈世美被铡背后另有隐情(如陈世美曾拒绝为外戚谋反作伪证),真相的复杂性让秦香莲陷入“复仇还是宽恕”的抉择,她以“以德报怨”的胸怀,说服冬哥放下执念,一家三口在乡邻的误解中坚守本心,完成了从“受害者”到“生命强者”的蜕变。

这种叙事的突破性在于,它打破了原作“善恶二元对立”的框架,让人物更具多面性,秦香莲不再是被动等待拯救的“贤妻”,而是主动承担家庭责任、抵御外界压力的独立女性;冬哥也不再是单纯的“复仇工具”,其成长过程折射出年轻一代对历史真相的追问与反思,甚至陈世美的形象也通过“闪回”或他人之口被重新解读——他并非全然薄情,而是在“忠孝难两全”的困境中迷失,这种“祛魅化”处理让观众对人性复杂性产生更深层次的思考。

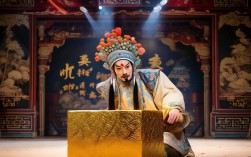

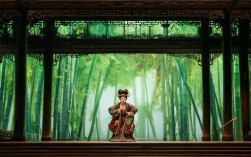

从艺术表现来看,《秦香莲后传》在继承传统戏曲程式化表演的同时,融入了现代戏剧的叙事技巧,秦香莲的唱段在保留“二黄慢板”悲怆基调的同时,增加了“流水板”的明快节奏,体现其性格中的坚韧;冬哥的“西皮导板”则通过音域的起伏展现内心的矛盾;舞台设计上,运用“虚实结合”的手法,通过灯光分割表现“现实与回忆”的交织,增强了叙事的层次感,部分版本还加入了“民间歌谣”元素,让乡邻的议论以合唱形式呈现,既保留了戏曲的“群体性”特征,又强化了社会环境的压迫感。

从文化意义层面,《秦香莲后传》的续写本质是对传统伦理观念的当代诠释,原作强调“善恶有报”的道德训诫,而“后传”则更关注“个体如何在创伤中重建尊严”,秦香莲最终选择“宽恕”,并非对背叛的妥协,而是对自身命运的掌控——她不再依附于“受害者”的身份,而是以独立人格对抗世俗偏见,这种转变契合了现代社会对女性自我意识的呼唤,冬哥对真相的追问也体现了年轻一代对历史“非黑即白”叙事的反思,提醒观众:历史真相往往隐藏在复杂的语境中,简单的道德评判可能遮蔽人性的深度。

不同剧种《秦香莲后传》版本对比表

| 剧种 | 剧情侧重 | 核心冲突 | 代表唱段特点 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 忠孝伦理与个体抉择 | 冬哥为父平反与秦香莲的宽恕之争 | 二黄唱腔深沉,板式变化丰富,突出内心挣扎 |

| 豫剧 | 女性抗争与社会偏见 | 秦香莲对抗家族利诱与乡邻歧视 | 梆子腔高亢激昂,念白口语化,体现民间韧性 |

| 越剧 | 情感纠葛与记忆救赎 | 秦香莲对陈世美的复杂情感 | 婉转缠绵的弦下腔,注重细腻的情感表达 |

《秦香莲后传》的成功,在于它既尊重传统戏曲的“根”,又敢于触碰现代观众的“心”,它证明:经典故事的生命力不在于固守结局,而在于不断回应时代的提问,当秦香莲在舞台上说出“宽恕不是遗忘,而是让苦难成为照亮前路的光”时,这个千年前的女性形象便跨越时空,与当代观众产生了深刻的共鸣。

相关问答FAQs

问:《秦香莲后传》是否违背了原作中“陈世美负心”的道德批判?

答:并非违背,而是深化,原作通过“铡美案”确立了“善恶有报”的伦理观,而“后传”则通过揭示陈世美被铡的“隐情”(如拒绝参与权谋、保护家族等),将单一的“道德批判”转化为“人性探讨”,这种处理并非为陈世美开脱,而是让观众看到:人性的复杂往往超越非黑即白的评判,而秦香莲的“宽恕”也因此更具力量——她超越了对个体善恶的执着,升华为对生命本身的尊重。

问:《秦香莲后传》中的子女角色有何新意?他们对传统戏曲的叙事有何贡献?

答:子女角色(冬哥、春妹)在“后传”中不再是原作中的“符号化受害者”,而是具有独立意识的“叙事推动者”,冬哥对父亲真相的追问,代表了年轻一代对历史叙事的反思;春妹对母亲执念的担忧,则体现了代际之间的价值观碰撞,他们的存在打破了传统戏曲“以成人为中心”的叙事模式,通过“子辈视角”补充了历史叙述的“留白”,让观众看到创伤如何在下一代中传递与转化,丰富了戏曲对“家庭伦理”和“历史记忆”的探讨维度。