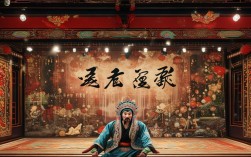

京剧电影《李陵碑》改编自传统京剧经典剧目,以北宋名将杨继业抗辽殉国的悲壮故事为核心,通过电影化的叙事与舞台艺术的融合,再现了“杨家将”系列中忠烈报国的精神内核,剧本在保留传统京剧程式化表演的基础上,融入现代电影语言,既展现了京剧艺术的独特魅力,又通过镜头强化了人物情感与戏剧冲突,成为传统戏曲现代化改编的代表性作品。

剧本核心内容与结构

《李陵碑》的故事背景设定在北宋年间,辽国入侵,宋太宗率军亲征,老将杨继业(佘赛花之夫,杨家将主帅)奉命担任先锋,率部攻打两狼山,因奸臣潘仁美故意不发救兵,杨继业所部陷入重围,粮草断绝,士卒伤亡惨重,剧本以“被困—托孤—殉国”为主线,通过三场核心戏码层层递进,塑造了杨继业忠勇悲烈的形象。

以下为剧本主要场次结构及核心内容:

| 场次 | 情节 | 核心人物 | 主题呈现 |

|---|---|---|---|

| 第一场:两狼山被困 | 杨继业率部在两狼山与辽军激战,因援军不至,陷入“外无救兵,内无粮草”的绝境,面对辽将的劝降,杨继业宁死不降,决心以死报国。 | 杨继业、辽将 | 忠勇不屈、宁死不屈 |

| 第二场:托付七郎 | 杨继业派第七子杨七郎突围回朝搬兵,临行前嘱托后事,交代杨家“世代忠良,为国尽忠”的家训,父子二人诀别,悲怆感人。 | 杨继业、杨七郎 | 家国情怀、忠孝两难 |

| 第三场:碰碑殉国 | 盼子不归,杨继业望见李陵碑(传说为汉将李陵所立),悲愤交加,以头撞碑,以身殉国,临终前高唱“叹杨家秉忠心大宋扶保”,气壮山河。 | 杨继业、李陵碑 | 悲壮牺牲、精神永存 |

电影改编的艺术特色

京剧电影《李陵碑》在剧本改编中,既保留了传统京剧的“唱、念、做、打”核心元素,又通过电影化的手法实现了艺术突破。

叙事节奏的优化:舞台剧版本受限于时空,情节相对集中;电影则通过闪回、蒙太奇等手法,补充了杨继业过往征战、杨家将家族背景等细节,使人物形象更丰满,开篇用远景镜头展现两狼山的苍茫险峻,与战场厮杀的激烈形成对比,强化了“英雄末路”的悲凉感。

人物情感的深化:剧本通过特写镜头捕捉杨继业的细微表情,如托孤时颤抖的手、望向李陵碑时复杂的眼神,配合唱腔的抑扬顿挫,将“忠君报国”与“舍家为将”的内心矛盾具象化,传统舞台中“碰碑”动作的写意化处理,在电影中通过慢镜头与音效强化,增强了视觉冲击力与情感张力。

传统与现代表达的融合:电影保留了经典唱段,如杨继业的“娃娃调”唱腔,高亢悲怆,尽显老生行当的韵味;在武打场面中采用虚实结合的手法,既保留了京剧“对打”的程式化美感,又通过特效还原战场宏大场面,兼顾了戏曲艺术的“写意”与电影的“写实”。

相关问答FAQs

Q1:《李陵碑》中杨继业“碰碑”的情节有何深意?

A1:“碰碑”是杨继业忠烈精神的终极体现,在传统儒家文化中,“忠君”是武将的最高准则,而杨继业面对奸臣陷害、君王昏聩,仍选择以死明志,既是对“忠君报国”信仰的坚守,也是对现实不公的悲愤抗议,李陵碑作为历史符号,暗示了英雄在命运与时代洪流中的无奈,杨继业的殉国不仅是个人悲剧,更折射出封建制度下忠臣良将的普遍困境,使角色具有超越时代的悲剧力量。

Q2:京剧电影《李陵碑》在改编时如何平衡传统与现代表达?

A2:改编中采取“传统为根,创新为翼”的策略,严格保留京剧的核心艺术元素,如杨继业的髯口功、身段、唱腔(如“西皮导板”“原板”的板式变化),确保戏曲韵味不被削弱;运用电影镜头语言丰富叙事层次,如通过环境镜头(风雪、战场)烘托氛围,用特写强化人物情感,用剪辑节奏控制叙事节奏,在主题表达上,既突出“忠烈报国”的传统价值观,也通过杨继业的内心挣扎,引发现代观众对“个人与家国”“忠诚与正义”的共鸣,实现传统艺术与现代审美的平衡。