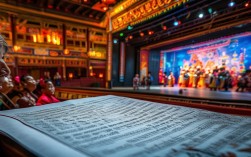

豫剧作为中国北方最大的地方剧种,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受观众喜爱,而《白蛇传》作为经典传统剧目,历经百年传承与改编,在豫剧舞台上焕发出新的生命力,近年来,“新白蛇传”豫剧版本的出现,既保留了传统戏曲的精髓,又融入了当代审美与艺术理念,成为传统戏曲创新发展的典范之作。

豫剧《白蛇传》的传统版本以“峨眉山修炼”“西湖借伞”“断桥相会”“水漫金山”“雷峰塔倒”等经典情节为主线,通过白素贞、许仙、小青、法海等人物的命运纠葛,展现了“情”与“理”的冲突,传统豫剧的表演中,白素贞的唱腔多采用“豫东调”的激昂,突出其刚烈深情的性格;许仙则以“豫西调”的委婉细腻,表现其书生的温厚与挣扎;法海的“花脸”扮相和威猛的唱念,强化了封建卫道者的形象,传统舞台布景简洁,以“一桌二椅”为核心,通过演员的虚拟化表演——如“趟马”表行程、“水袖”表情感,让观众在想象中构建西湖烟雨、金山寺云雾的意境,这种“以简驭繁”的表演美学,是豫剧等传统戏曲艺术的独特魅力。

“新白蛇传”豫剧版本在继承传统的基础上,从剧本、音乐、表演、舞美等多个维度进行了大胆创新,既满足了当代观众的审美需求,又深化了主题内涵,剧本改编上,新版本不再局限于“人妖殊途”的传统框架,而是通过增加白素仙与许仙在人间生活的细节——如共赏元宵、救助瘟疫患者等情节,展现“情”的超越性与人性的光辉,对法海形象的塑造更加立体,不再将其脸谱化为“全恶”角色,而是通过展现其对“天道戒律”的坚守与内心的矛盾,引发观众对“规则与人性”的深层思考,新版本强化了小青的独立人格,她不仅是白素贞的侍女,更是反抗压迫的先锋,其唱段中加入了“女性觉醒”的现代意识,使人物更具时代感。

音乐创新是“新白蛇传”的亮点之一,在保留豫剧核心板式(如【二八板】【慢板】【流水板】)的基础上,作曲家大胆融入现代音乐元素,在“西湖借伞”一场中,用古筝与西洋弦乐的混编伴奏,既保留了江南水乡的柔美,又增添了青春浪漫的气息;白素仙“水漫金山”的唱段则在传统“嗨腔”的基础上,融入了摇滚音乐的节奏张力,通过高音区的持续与爆发,展现其反抗压迫的决绝与悲愤,新版本还创新了伴唱形式,在关键情节中加入合唱队的和声,如“断桥相会”时,背景合唱以“啊”音营造悲怆氛围,强化了人物情感的层次感。

表演与舞美的革新同样令人耳目一新,传统豫剧的程式化表演在新版本中被赋予新的生命力:白素仙的“水袖功”不再仅表悲伤,而是通过甩、抛、绕等动作组合,表现“施法降雨”“水漫金山”时的动态力量;许仙的“翎子功”则在“惊吓”情节中,通过翎子的颤抖与摇摆,精准传递内心的恐惧与愧疚,舞美方面,新版本打破了“一桌二椅”的局限,采用多媒体投影技术与实景装置结合。“西湖借伞”时,舞台背景通过LED屏呈现动态的荷花、柳枝与波光,演员在旋转的平台上行走,营造出“人在画中游”的诗意;“水漫金山”一场中,升降舞台配合干冰机制造的云雾,以及灯光的蓝绿变幻,将金山寺的庄严与水势的汹涌具象化,让观众获得沉浸式的观演体验。

“新白蛇传”豫剧的成功,不仅在于艺术形式的创新,更在于其对传统文化精神的当代诠释,新版本通过白素仙与许仙的爱情,传递了“真情可越世俗”的价值观;通过小青的抗争,呼应了当代社会对“平等与自由”的追求;通过法海与白素仙的冲突,引发人们对“规则与人性”的辩证思考,这种对传统主题的现代化转译,使古老的故事在当代语境下焕发出新的生命力,也让年轻观众在欣赏戏曲艺术的同时,感受到传统文化的深厚底蕴。

创新并非对传统的背离,“新白蛇传”在实验性的同时,始终坚守豫剧的“根”与“魂”,无论是高亢的唱腔、程式化的表演,还是方言念白、锣鼓经的运用,都彰显着豫剧鲜明的地域特色,这种“守正创新”的创作理念,为传统戏曲的现代化发展提供了有益借鉴:只有扎根传统、立足时代,才能让古老的戏曲艺术在新时代绽放光彩。

相关问答FAQs

Q1:“新白蛇传”豫剧与传统版本最大的区别是什么?

A1:区别主要体现在主题深化、音乐融合与舞美革新三方面,传统版本侧重“情理冲突”,主题相对单一;新版本则通过增加生活细节、丰满法海形象、强化小青的独立人格,深化了“人性光辉”“女性觉醒”等现代主题,音乐上,传统版本以纯豫剧板式为主,新版本融入古筝、西洋弦乐等现代配器,创新伴唱形式;舞美方面,传统以“一桌二椅”的虚拟化表演为核心,新版本则结合多媒体投影、升降台等现代技术,增强视觉冲击力与沉浸感。

Q2:新白蛇传豫剧如何吸引年轻观众?

A2:主要通过“传统内核+现代表达”的融合策略吸引年轻观众,保留豫剧高亢的唱腔、方言念白等传统元素,满足观众对“戏曲味儿”的需求;在剧本中融入青春叙事(如白素仙与许仙的现代式恋爱细节)、音乐中加入流行节奏、舞美采用酷炫的科技手段,降低年轻观众的接受门槛,通过短视频平台传播经典片段、举办“戏曲进校园”活动等,让年轻观众近距离感受新编戏曲的魅力,实现传统艺术的年轻化传播。