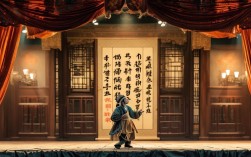

京剧作为中国国粹,其音乐伴奏以“文武场”为核心,文场中以京胡为首,被誉为“戏曲乐队的灵魂”,在京胡艺术的发展长河中,女性琴师的身影从稀少到亮眼,逐渐成为传承与创新的重要力量,她们以指尖的弦音、手中的弓法,为京剧唱腔注入细腻情感,也在传统与现代的碰撞中,探索着这门古老艺术的当代生命力。

京胡在京剧伴奏中的地位无可替代,其音色高亢明亮、刚劲有力,既能托腔保调,与演员唱腔水乳交融,又能通过旋律的抑扬顿挫、节奏的松紧变化,精准传递人物情感与剧情张力,传统京剧界曾有“三分唱七分伴”的说法,京胡琴师需深谙剧种规律,熟记不同行当、流派、剧目中的唱腔与过门,甚至要与演员形成“人琴合一”的默契——演员一句“起板”,琴师便能立刻接续恰当的过门;演员气息稍作停顿,琴师也能通过弓速、力度的微调,为表演留出情感空间,在很长一段时间里,京胡演奏几乎是男性的“专属领域”,受“男主外、女主内”的传统观念影响,女性鲜少有机会接触这门需要长期体力支撑与高强度技巧训练的乐器。

女性琴师进入京剧领域,始于20世纪中叶的社会变革,随着女性地位的提升和艺术教育的普及,越来越多的女性开始突破性别壁垒,拿起京胡,新中国成立后,戏曲院校设立京胡专业,女性学员得以系统学习乐理、演奏技巧与京剧知识,为女琴师的成长提供了土壤,中国戏曲学院早期毕业生中,便有女性琴师以优异成绩进入专业院团,从“抄谱员”“二胡替补”做起,逐渐凭借扎实的基本功与对唱腔的细腻理解,站上京胡伴奏的核心位置,她们面临的挑战远超男性:既要克服体力上的差异(京胡演奏需长时间悬臂持弓,对臂力、腕力要求极高),又要打破“女性演奏京胡不够‘劲道’”的偏见,为此,她们往往需要付出更多努力——每日数小时的练弓、练音,反复琢磨流派的“俏头”与“韵味”,甚至在传统弓法基础上,融入更适合女性生理特点的演奏技巧,让音色在保持京胡“骨力”的同时,增添一分柔美与细腻。

当代京剧舞台上,女琴师已成为不可或缺的力量,她们活跃于各大院团,从梅派的大气婉转、程派的幽咽凄婉,到裘派的粗犷豪放、马派的潇洒飘逸,不同流派的唱腔特点,在她们手中都能得到精准诠释,以京剧《贵妃醉酒》为例,梅派唱腔讲究“婉转妩媚、华丽圆润”,女琴师在演奏时需通过弓法的“连”与“顿”,突出杨贵妃微醺时的慵懒与哀愁,指尖在弦上轻推慢揉,让旋律如行云流水般贴合演员的水袖与身段;而在《锁麟囊》的“春秋亭外风雨暴”一唱中,程派唱腔的“脑后音”“鬼音”等特殊技巧,则要求琴师对弓力、音色的控制达到极致,既要突出薛湘灵从骄纵到落难的命运转折,又要让伴奏与唱腔形成“悲而不伤、哀而不怨”的意境,除了传统剧目,女琴师还积极参与新编京剧的创作,为现代戏的音乐设计注入新思路——如运用京胡与西洋乐器的和声搭配,或尝试在传统曲牌中融入现代节奏元素,让京剧音乐更具时代感。

为了更直观地展现不同时期女琴师的特点与贡献,以下表格列举了部分代表性人物及其艺术成就:

| 时期 | 代表人物 | 艺术特点 | 贡献/影响 |

|---|---|---|---|

| 20世纪60-80年代 | 李(某院团早期女琴师) | 擅长梅派、程派,弓法稳健,注重唱腔与琴腔的统一 | 成为院团首位独立伴奏梅派名角的女琴师,打破性别壁垒 |

| 20世纪90年代至21世纪初 | 王某某(中国戏曲学院教授) | 兼收各派长处,教学严谨,培养大批青年琴师 | 出版多部京胡演奏教材,推动京胡教育规范化 |

| 当代(80后、90后) | 张某某(国家京剧院青年琴师) | 创新意识强,尝试跨界合作,擅长运用新媒体传播 | 在短视频平台开设京胡教学账号,吸引百万年轻粉丝,推动京剧“破圈” |

尽管女琴师群体不断壮大,她们仍面临诸多挑战,传统京剧市场逐渐萎缩,年轻观众对京胡艺术的认知度有限,许多女琴师不得不在“坚守传统”与“迎合市场”之间寻找平衡,长时间练习导致的职业病(如腱鞘炎、肩周炎)也困扰着她们,但她们始终以“传承国粹”为己任,通过举办音乐会、开展校园讲座、参与公益演出等方式,让更多人感受到京胡的魅力,正如一位青年女琴师所说:“京胡不是‘男性的乐器’,它是京剧的‘声音’,只要心中有戏,手中的弓就能唱出千回百转。”

在京剧艺术的传承之路上,女琴师们以柔肩担重任,用指尖的弦音连接着传统与现代,她们不仅是京剧音乐的“解读者”,更是京剧文化的“传播者”,随着更多年轻一代女琴师的崛起,京胡艺术必将在她们的演绎下,焕发新的生机与活力,继续在世界舞台上绽放中国文化的光彩。

FAQs

Q1:京剧京胡女琴师在传统伴奏中,相较于男性琴师有哪些独特优势?

A1:女琴师的优势主要体现在情感细腻度和沟通默契度上,女性对人物情感的感知往往更为细腻,尤其在处理梅派的婉约、程派的悲凉等唱腔时,能通过弓法的轻柔、音色的润色,更精准地传递人物内心世界;女性琴师与女性演员的合作往往更具默契,如在《霸王别姬》《贵妃醉酒》等以女性为主角的剧目中,双方在节奏、气口、肢体语言的配合上更容易形成“人琴合一”的境界,部分女琴师在教学和普及工作中更具亲和力,能以更通俗的方式引导年轻观众理解京胡艺术。

Q2:在京剧年轻化、国际化的趋势下,女琴师如何更好地传承与创新?

A2:传承方面,女琴师需扎根传统,深研京剧流派唱腔的“根”与“魂”,通过向老一辈琴师请益、挖掘濒失传的曲牌与技法,夯实基本功;积极参与京剧进校园、非遗传承项目,培养年轻受众,创新方面,可探索“京胡+”模式——如与流行音乐、交响乐、数字技术跨界合作,创作融合京胡元素的现代音乐作品;利用短视频、直播等新媒体平台,用年轻化语言讲解京胡知识,展示演奏过程,吸引更多年轻人关注,参与新编京剧、小剧场京剧的创作,在保留京胡“魂”的基础上,尝试节奏、配器的创新,让传统艺术更具时代感。