上集剧情中,正直老农司马茅因儿子被恶霸张屠户无故打死,县官收受贿赂颠倒黑白,将司马茅打入大牢,司马茅在狱中写下血状,趁夜越狱,怀揣血书决心赴京城告状,下集故事便从司马茅踏上赴京之路开始,围绕他如何突破重重阻碍,最终沉冤得雪展开。

司马茅离开县境后,一路风餐露宿,白天隐于山林,夜晚借宿破庙,他深知官府正在缉拿自己,便将血书藏于贴身的粗布衣襟夹层,连睡觉都未曾离身,行至第三日,他在山脚下被一队官兵盘查,领头的都尉正是张屠户的远房亲戚王都尉,王都尉见司马茅形色慌张,便命人搜身,危急关头,司马茅急中生智,将血书塞进路边卖草鞋的老汉鞋底,谎称自己只是逃荒的农民,王都尉见他衣衫褴褛、手有老茧,不像习武之人,便盘问几句后放行,老汉见司马茅可怜,悄悄将草鞋塞给他,低声道:“后生,快逃,官兵在后面设了卡子。”司马茅含泪叩谢,换上草鞋,抄小路继续前行。

几日后,司马茅终于来到京城,望着巍峨的城门,他想起狱中老狱卒的话:“京城告状难于上青天,除非遇到青天大老爷。”他打听到开封府尹包拯刚从陈州赈灾回京,以铁面无私著称,便决定拦轿喊冤,这一日,包拯的仪仗行至街市,司马茅突然冲出跪在路中央,高举草鞋高呼:“冤枉!小人要告状!”衙役正要将其拖走,包拯见其白发苍苍、声泪俱下,便命住轿,接过草鞋,司马茅从鞋底取出血书,一字一句哭诉冤情,包拯阅毕,眉头紧锁,当即吩咐:“将司马茅带回府衙,此案本官要亲自审理。”

消息传回县里,县令和张屠户如坐针毡,张屠户连夜带着金银珠宝前往京城,买通包拯府中的师爷王文炳,让他设法阻挠,王文炳便在包拯面前进言:“司马茅越狱是死罪,如今又拦轿闹事,应先治其罪,再查冤案。”包拯却冷笑一声:“若真有冤,越狱亦是情急;若诬告,再治不迟。”他暗中派心腹护卫展昭前往县中调查,并嘱咐:“秘密行事,不可打草惊蛇。”

展昭来到县中,先找到当年为司马茅作证的邻家李婶,李婶起初不敢开口,展昭亮出腰牌,说明包拯之意,她才敢道出实情:案发当日,她亲眼看见张屠户持刀行凶,却因被县令威胁,不敢上堂作证,展昭又找到县衙的文书张三,以“包大人已知实情,坦白从宽”相劝,张三终于交出县令与张屠户勾结的账本,上面记载着张屠户为脱罪送给县令的银两数目。

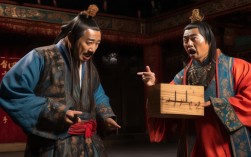

司马茅在开封府衙耐心等待,包拯先提审张屠户,张屠户拒不认罪,反诬司马茅诬告,包拯便命人带上李婶和张三,二人当堂对质,张屠户顿时面如土色,展昭带着账本和证人回到府衙,铁证如山,包拯拍案而起:“张屠户,你目无国法,草菅人命;县令,你贪赃枉法,颠倒黑白!来人,将二人打入死牢,听候发落!”

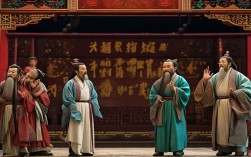

冤情昭雪那日,京城百姓纷纷来到开封府外,高呼“包青天”,司马茅跪倒在地,泣不成声:“多谢包大人为民做主,小人九泉之下也能瞑目了!”包拯扶起他,温言道:“老莫不必多礼,本官为官,就是要为百姓申冤,你冤情已了,安心回家吧。”司马茅回到家乡,乡亲们夹道欢迎,张屠户的家产被充公,分给了受害的百姓,从此,司马茅告状的故事在民间流传开来,人们编成豫剧传唱,“青天之下,必有公道”也成为百姓心中的信念。

告状关键事件时间线

| 时间节点 | 地点 | 关键事件 | 关键人物 |

|---|---|---|---|

| 越狱后第三日 | 山脚下 | 被王都尉盘查,血书藏鞋底 | 司马茅、王都尉、卖鞋老汉 |

| 赴京途中第七日 | 京城街市 | 拦包拯轿喊冤,递交血书 | 司马茅、包拯 |

| 府衙审理前 | 县中 | 展昭调查取证,寻得李婶、张三 | 展昭、李婶、张三 |

| 府衙升堂当日 | 开封府衙 | 铁证面前张屠户认罪,县令下狱 | 包拯、司马茅、张屠户 |

相关问答FAQs

Q1:司马茅在赴京告状途中遇到了哪些主要阻碍,他是如何克服的?

A1:司马茅的主要阻碍包括:①官兵盘查(王都尉带队搜身):通过将血书藏入卖鞋老汉鞋底,谎称逃荒农民脱身;②张屠户买通师爷阻挠:包拯明察秋毫,识破阻挠,派展昭秘密调查取证;③自身无权无势:依靠拦轿喊冤的勇气和血书的真实内容,打动包拯获得审理机会,他克服阻碍的关键在于“证据确凿”(血书、账本、证人)和“坚持到底”(不畏艰险、不惧权贵)的决心。

Q2:豫剧《司马茅告状》下集中,包拯这一角色的塑造有何特点,如何推动情节发展?

A2:包拯在剧中塑造为“铁面无私、体察民情”的青天大吏形象,其特点体现在:①明辨是非——面对师爷阻挠,坚持先查冤情再定罪;②智断冤案——不轻信口供,派展昭实地调查,获取铁证(账本、证人);③心怀百姓——见司马茅冤情深重,立即受理并为其主持公道,这一角色通过“受理冤状—秘密调查—公堂断案”的行动线,直接推动情节从“司马茅告状无门”发展到“冤情昭雪”,成为故事正义的核心象征,强化了“善恶有报”的主题。