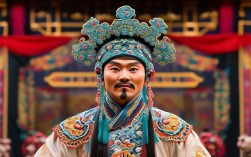

杜启太是中国豫剧界一位德艺双馨的表演艺术家,他以深厚的艺术造诣、鲜明的表演风格和对豫剧艺术的执着坚守,在近半个世纪的舞台生涯中,塑造了众多栩栩如生的舞台形象,为豫剧的传承与发展作出了重要贡献,他的艺术之路始于对传统的敬畏,成于对创新的探索,最终归于对使命的担当,成为豫剧唐派艺术的重要传承者和推动者。

早年学艺:从田间少年到豫剧新苗

杜启太1956年出生于河南开封的一个普通农民家庭,自幼受中原戏曲文化的熏陶,对豫剧有着天然的亲近感,家乡的庙会、戏台上的锣鼓铙钹,在他心中种下了戏曲的种子,12岁时,他凭借一副好嗓子和对身段的悟性,考入河南省戏曲学校(现河南艺术职业学院),正式开启科班学艺生涯,在校期间,他主攻老生行当,师从豫剧名宿关灵凤、李斯忠等前辈,系统学习豫剧传统表演程式和唱腔技巧。

豫剧老生讲究“唱、念、做、打”并重,尤其注重唱功的刚柔并济和念白的抑扬顿挫,杜启太深知“台上一分钟,台下十年功”的道理,每天清晨练功房里都有他吊嗓、踢腿、翻跟头的身影,为了练就“云手”的稳、“亮相”的准,他顶着烈日反复练习,汗水浸透了练功服也不肯停歇;为了掌握豫西调的苍劲和豫东调的明快,他反复聆听唐喜成、唐喜玉等名家的唱段,用录音机录下自己的演唱反复比对,一点点打磨气息和音准,这段扎实的科班训练,为他日后的艺术创作打下了坚实的基础。

舞台成就:在传统与创新的熔炉中淬炼真金

1969年,杜启太以优异成绩毕业后进入河南豫剧院二团,开始了职业演员的生涯,在数十年的舞台实践中,他先后主演了《三哭殿》《穆桂英挂帅》《秦香莲》《朝阳沟》《七品知县卖红薯》等数十部经典剧目,塑造了唐太宗、杨延昭、包拯、栓宝等跨越不同时代、性格迥异的艺术形象,形成了“以情带声、声情并茂,形神兼备、质朴大气”的表演风格。

在传统戏《三哭殿》中,他饰演的唐太宗,既有帝王的威严沉稳,又有面对女儿、女婿时的舐犊情深,尤其是“金殿”一场,当得知女儿驸马因“打金砖”争执不下时,他通过眼神的细微变化(从威严到焦虑再到无奈)、念白的节奏把控(先缓后急,层层递进),将一位老父亲的复杂心理刻画得入木三分,唱腔上,他巧妙融合豫东调的高亢和豫西调的委婉,既有“九龙口”亮相的爆发力,又有“慢板”抒情的感染力,让观众在跌宕起伏的旋律中感受到人物的情感波澜。

在现代戏《七品知县卖红薯》中,他饰演的“唐成”则突破了传统老生的程式化表演,融入了更多的生活化细节,卖红薯”一场,他借鉴了河南方言的韵味,将“红薯香、红薯甜”的唱段处理得诙谐幽默,又带着底层文人的酸楚;面对恶霸时的“圆场”动作,他既保留了戏曲的虚拟性,又加入了跺脚、甩袖等夸张但不失真实的肢体语言,让这个“清官”形象既有舞台美感,又接地气、有温度,杜启太曾说:“传统戏是根,现代戏是翼,只有根扎得深,才能飞得远。”他在继承传统的基础上,始终关注时代审美,通过唱腔设计的微调、表演细节的丰富,让经典剧目在当代舞台上焕发新的生机。

除了舞台表演,杜启太在豫剧声腔研究上也颇有建树,他深入研究豫剧唐派艺术的“二本腔”特色,归纳出“气沉丹田、音聚喉、字正腔圆、情为先”的十六字口诀,并在教学中广泛应用,他参与改编的《血溅乌纱》《辕门斩子》等剧目,通过优化唱腔板式、丰富音乐配器,成为剧院的保留剧目,至今仍在舞台上久演不衰。

传承与坚守:为豫剧艺术播撒火种

进入21世纪,随着娱乐方式的多元化,传统戏曲面临观众流失、传承断层的困境,杜启太深知,豫剧的传承不能只靠舞台表演,更需要培养年轻一代,他主动放弃高片酬的商业演出,将更多精力投入到教学和非遗保护工作中。

2005年起,他受聘于河南艺术职业学院担任客座教授,主教豫剧老生表演和唱腔,针对年轻学生“重技巧、轻情感”的问题,他提出了“先学做人,再学演戏”的教学理念,要求学生不仅要练功,更要研读剧本、体验生活,理解角色背后的文化内涵,他常说:“演戏演的是人物,人物演的是灵魂,没有灵魂的表演,技巧再好也是空的。”为了让学生掌握唐派艺术的精髓,他逐字逐句地教唱腔,一招一式地抠身段,甚至自掏腰包为学生购置练功道具,在他的培养下,李金枝、陈淑敏等一批优秀青年演员逐渐成长为豫剧界的骨干力量,其中不少人在国家级戏曲大赛中获奖。

杜启太还积极参与“豫剧进校园”“非遗进社区”等公益活动,走进中小学、社区戏台,通过讲座、展演、互动体验等形式,让更多人了解豫剧、爱上豫剧,他改编的儿童豫剧《小萝卜头》,用生动的剧情和活泼的唱腔,让孩子们在潜移默化中感受红色文化;他在社区开办的“豫剧爱好者培训班”,吸引了数百名中老年学员,其中不少人从“戏盲”变成了“戏迷”,甚至登台演出,这些看似“微不足道”的工作,却为豫剧艺术培养了最广泛的观众基础。

艺术风格与时代影响

杜启太的艺术风格,可以用“稳、准、狠、情”四个字概括。“稳”是指台风稳健,无论是大型历史剧还是现代小戏,他都能从容驾驭,不温不火;“准”是指表演精准,眼神、身段、唱腔都恰到好处,符合人物性格;“狠”是指对艺术要求严格,无论是自己还是学生,都追求极致,不容半点马虎;“情”是指以情动人,他的表演从不炫技,而是通过真挚的情感传递,让观众与角色产生共鸣。

在豫剧发展史上,杜启太是承前启后的关键人物,他既继承了唐喜成等老一辈艺术家的传统精髓,又结合时代需求进行了创新,为豫剧现代戏的发展提供了宝贵经验;他不仅是一位优秀的演员,更是一位卓越的教育家和传承者,用行动诠释了“戏比天大,艺无止境”的职业精神,虽已年过七旬,他仍坚持每周到剧团指导青年演员排练,为豫剧的传承发光发热。

杜启太艺术生涯重要节点

| 时间 | 事件与成就 |

|---|---|

| 1968年 | 考入河南省戏曲学校,主攻老生行当,师从关灵凤、李斯忠。 |

| 1970年 | 毕业进入河南豫剧院二团,主演首部大戏《秦香莲》,饰演包拯,获“青年演员优秀表演奖”。 |

| 1985年 | 主演《七品知县卖红薯》,获河南省戏曲大赛一等奖,奠定“生活化表演”风格。 |

| 1998年 | 凭借《三哭殿》中唐太宗一角,获中国戏剧“梅花奖”(豫剧领域首位老生演员获奖)。 |

| 2005年 | 受聘河南艺术职业学院,开始系统培养豫剧后备人才。 |

| 2015年 | 参与改编《血溅乌纱》,该剧成为全国巡演剧目,推动豫剧唐派艺术走向全国。 |

| 2020年至今 | 专注非遗保护与普及,开展“豫剧进校园”活动超200场,培养学员超千人。 |

相关问答FAQs

问:杜启太在表演豫剧老生时,如何通过唱腔区分不同性格的人物?

答:杜启太认为,唱腔是人物性格的“声音名片”,他根据人物身份和情感需求,灵活运用豫剧声腔的“四大声腔”(豫东调、豫西调、祥符调、沙河调),饰演帝王(如唐太宗)时,以豫西调的苍劲沉稳为主,辅以豫东调的高亢,展现威严与气度;饰演清官(如包拯)时,用“炸音”和“擞音”突出刚正不阿,唱腔节奏紧凑,如“包龙图打坐在开封府”的唱段,通过顿挫分明的咬字传递人物的威严;饰演底层文人(如唐成)时,则融入祥符调的婉转,唱腔轻快中带着诙谐,体现人物的质朴与智慧,他强调“唱腔为人物服务”,不拘泥于某一固定流派,而是根据角色需求进行创新融合,让唱腔成为塑造人物的有力工具。

问:杜启太对年轻豫剧演员有哪些具体的传承寄语?

答:杜启太常对年轻演员说:“学戏要先学‘三心’——敬畏心、求知心、恒心。”敬畏心,是对传统和舞台的敬畏,不因年轻而浮躁,不因成名而懈怠,始终以“学徒”的心态对待艺术;求知心,是既要向老艺人学“老戏”,也要向生活学“新知”,多读书、多体验,丰富自己的文化储备,避免“千人一面”的表演;恒心,是坚持“冬练三九,夏练三伏”,基本功没有捷径,唯有日复一日的打磨,才能在舞台上从容不迫,他特别强调“情”的重要性,告诫年轻人:“技术决定你能走多快,情感决定你能走多远,演戏要先感动自己,才能感动观众。”