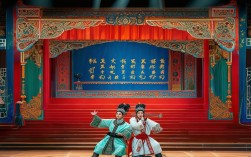

京剧《擒孟获》作为传统经典剧目,取材于《三国演义》“诸葛亮七擒孟获”的故事,是展现诸葛亮“攻心为上”军事智慧与民族怀柔政策的重要载体,剧中以南征为背景,通过“七擒七放”的跌宕情节,塑造了诸葛亮足智多谋、胸怀天下的军师形象,也刻画了孟获从桀骜不驯到心悦诚服的蛮王性格,其选段更是京剧艺术中唱腔、表演、服饰、道具等元素高度融合的典范。

《擒孟获》的核心选段多集中于“七擒”的关键节点,如“泸水渡”“火烧藤甲兵”“三擒孟获”等场次,泸水渡”一幕尤为经典,剧情中,诸葛亮因南方蛮王孟获屡次叛乱,决定率军南征,面对泸水天险与藤甲兵的强悍,诸葛亮以“攻心为上”为策,七次擒获孟获,每次均以礼相待,终使其感化归降,选段中,诸葛亮的唱腔沉稳大气,多用西皮慢板与二黄导板,如“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的唱词,字字铿锵,辅以羽扇轻摇、眼神深邃的表演,将一代智者的从容与睿智展现得淋漓尽致;孟获的唱腔则带有少数民族特色,高亢粗犷,如“被擒之后羞难当”的唱段,配合大幅度的身段动作与武打场面,凸显其勇猛与不甘,形成鲜明的人物对比。

在艺术表现上,《擒孟获》选段融合了京剧“唱、念、做、打”的精髓,唱腔设计上,诸葛亮以老生行当的“立音”“脑后音”为主,音色醇厚,体现其沉稳;孟获则净角应工,唱腔加入“炸音”,表现其暴躁性格,念白方面,诸葛亮用韵白,文雅庄重;孟获则以京白或方言化念白,凸显蛮夷身份,表演上,“七擒”中的武打场面尤为精彩,如藤甲兵的“翻扑”“摔跌”,诸葛亮的“起霸”“亮相”,配合锣鼓经的“急急风”“四击头”,节奏紧凑,场面火爆,服饰道具亦独具特色:诸葛亮身着八卦衣,手持羽扇,象征智慧与谋略;孟获则头插雉尾,身着蛮甲,脚踏战靴,彰显其蛮王身份;泸水渡的布景以蓝色绸缎模拟江面,配合灯光效果,营造出波涛汹涌的氛围,增强了舞台的视觉冲击力。

以下是《擒孟获》选段主要艺术元素的梳理:

| 艺术元素 | 具体表现 | 作用 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 诸葛亮:西皮慢板、二黄导板,音色醇厚;孟获:净角唱腔,高亢粗犷,带“炸音” | 塑造人物性格,展现诸葛亮沉稳与孟获暴躁的对比,推动情感发展 |

| 念白 | 诸葛亮:韵白,文雅庄重;孟获:京白/方言化念白,凸显蛮夷身份 | 交代剧情,强化人物身份特征,增强舞台表现力 |

| 表演 | 诸葛亮:羽扇轻摇、眼神深邃、沉稳亮相;孟获:大幅身段、武打动作、翻扑摔跌 | 通过肢体语言展现人物内心,凸显“七擒”的激烈冲突与人物性格转变 |

| 服饰道具 | 诸葛亮:八卦衣、羽扇;孟获:雉尾、蛮甲、战靴;泸水渡:蓝色绸缎模拟江面 | 强化人物身份,营造场景氛围,增强舞台视觉效果 |

| 音乐伴奏 | 锣鼓经“急急风”“四击头”,京胡、月琴、三弦伴奏 | 控制节奏,烘托气氛,配合唱腔与表演,增强戏剧张力 |

《擒孟获》选段不仅是一场视觉与听觉的盛宴,更蕴含着深刻的文化内涵,它通过“七擒七放”的情节,传递了“以德服人”“和为贵”的儒家思想,体现了中华民族“怀柔远人”“民族团结”的传统智慧,剧中诸葛亮对孟获的“七擒”,并非单纯的武力征服,而是以耐心与诚意化解仇恨,最终实现“南人不复反”的和平局面,这一主题至今仍具有现实意义。

相关问答FAQs

Q:《擒孟获》中“七擒七放”的历史背景是什么?

A:“七擒孟获”的故事虽源于《三国演义》,但正史《三国志》中仅有“南征,斩获、生降以数万计”的记载,罗贯中在创作时进行了艺术加工,历史上,诸葛亮确实曾率军南征,平定南中叛乱,其策略以“攻心为上”为主,对当地首领采取招抚政策,最终实现了南中的稳定与归附。“七擒七放”正是对这一策略的生动演绎,突显了诸葛亮的政治智慧。

Q:京剧《擒孟获》中的孟获形象有何特点?如何通过表演体现?

A:孟获在剧中塑造为一位勇猛但刚愎自用、最终被感化的蛮王形象,表演上,净角行当的“架子花脸”应工,通过“勾蓝脸、插雉尾”的脸谱与服饰凸显其粗犷;唱腔多用“炸音”与高腔,表现其暴躁与不甘;武打中“摔叉”“抢背”等动作展现其勇猛;随着剧情发展,被擒次数增多,眼神与身段逐渐从抗拒转为敬畏,跪地归降”,通过细腻的表演完成人物弧光的转变。