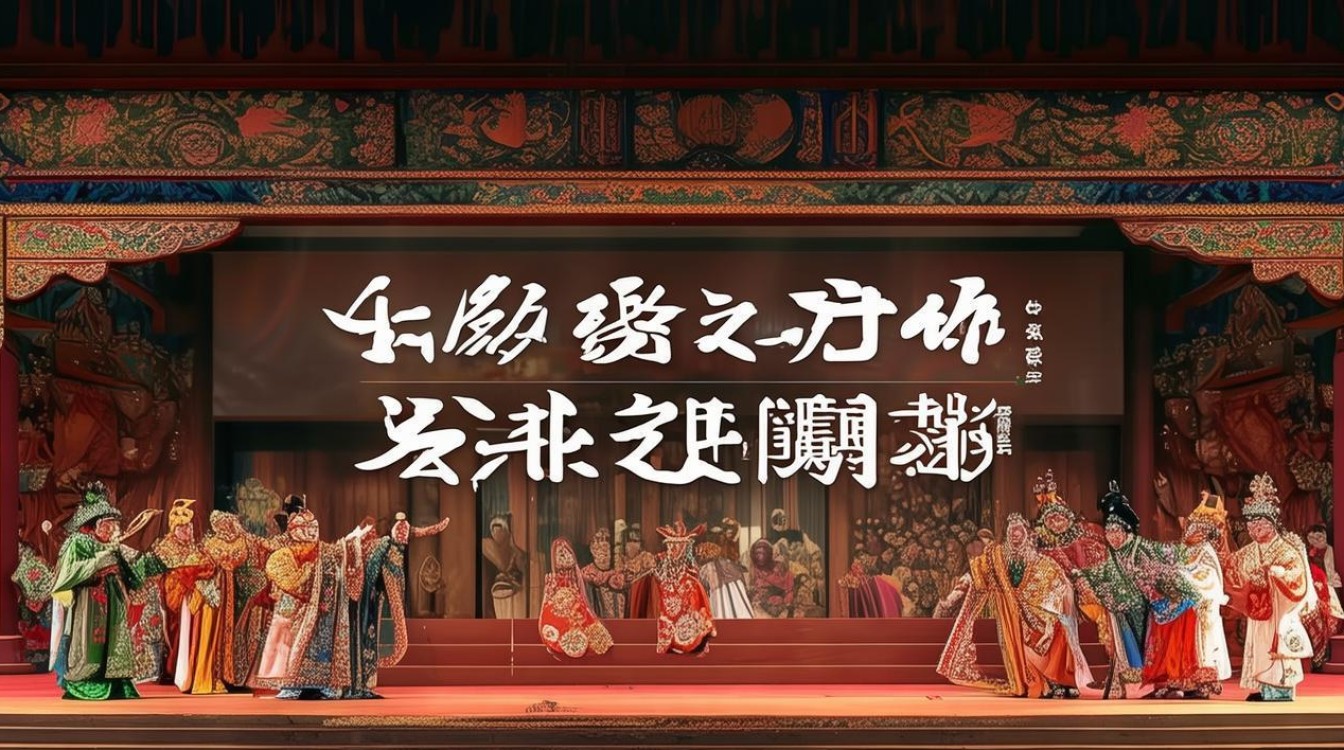

在中国传统艺术的璀璨星河中,戏曲以其独特的艺术魅力跨越千年,成为民族文化的重要载体,所谓“脍炙人口”,既指戏曲作品因情节动人、唱腔优美而广为流传,也意味着其蕴含的价值观、审美情趣早已融入大众血脉,从京剧的雍容华贵到越剧的婉转清丽,从黄梅戏的乡土气息到豫剧的豪迈奔放,这些经典剧目如同文化基因,在一代代人的口耳相传中,塑造着中国人的精神世界。

经典剧目的永恒魅力

脍炙人口的戏曲,首先在于其“故事性”的深入人心,这些剧目多取材于历史传说、民间故事或文学经典,通过跌宕起伏的情节展现人性的复杂与命运的无常,例如京剧《霸王别姬》,以楚汉相争为背景,通过项羽与虞姬的悲情诀别,将英雄末路的苍凉与爱情的忠贞交织在一起。“力拔山兮气盖世”的慷慨悲歌,配上梅兰芳“看大王在帐中和衣睡稳”的婉转唱腔,让虞姬的刚烈与深情成为千古绝唱,而越剧《梁山伯与祝英台》则以“化蝶”的浪漫结局,反抗封建礼教,歌颂纯真爱情,其“十八相送”的细腻表演与“楼台会”的哀婉唱段,至今仍是戏曲舞台上的经典场景。

经典戏曲的“人物塑造”极具辨识度,无论是京剧《铡美案》中“包龙图打坐在开封府”的铁面无私,还是豫剧《花木兰》中“谁说女子不如男”的英姿飒爽,抑或是黄梅戏《女驸马》中“为救李郎离家远”的聪慧勇敢,这些角色因鲜明的个性与精神内核,成为观众心中的“文化符号”,演员通过“唱念做打”的技艺,将人物的情感具象化:梅兰芳在《贵妃醉酒》中以卧鱼、衔杯等动作,展现杨贵妃的雍容与失意;程砚秋在《锁麟囊》中以“春秋亭外风雨暴”的唱腔,演绎薛湘灵从富家女到落难女的蜕变,让“积善之家,必有余庆”的道理深入人心。

艺术特色的跨时空共鸣

脍炙人口的戏曲,离不开其“程式化”与“写意性”的完美融合,戏曲艺术不追求对生活的简单模仿,而是通过提炼、夸张的表演程式,赋予生活动作以审美意义,开门”“上楼”“划船”等动作,无需真实道具,仅凭演员的身段与眼神,就能让观众心领神会,这种“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的写意美学,打破了舞台时空的限制,为观众留下了广阔的想象空间。

唱腔作为戏曲的“灵魂”,更是其流传的关键,不同剧种因地域文化差异,形成各具特色的声腔体系:京剧的“西皮流水”明快活泼,“二黄慢板”深沉苍凉;越剧的“尺调腔”婉转缠绵,如泣如诉;黄梅戏的“花腔”质朴清新,充满乡土气息,这些唱腔不仅与剧情、人物情感高度契合,其旋律本身也具有独立的审美价值,天仙配》中“夫妻双双把家还”的唱段,以欢快的节奏与朴实的歌词,描绘了董永与七仙女对美好生活的向往,成为民间婚嫁时常播放的“喜庆音乐”,甚至被改编成流行歌曲,传唱至今。

文化传承的当代回响

脍炙人口的戏曲,早已超越舞台本身,成为大众文化的一部分,在传统节日中,社区戏台上的《穆桂英挂帅》总能吸引老少驻足,豫剧演员们“辕门斩子”的激昂唱腔,传递着“精忠报国”的家国情怀;在校园里,学生们通过学唱《红灯记》中“都有一颗红亮的心”,感受革命年代的信仰力量;在影视作品中,《霸王别姬》《白毛女》等戏曲元素的融入,让年轻一代在光影中触摸传统文化的温度。

近年来,戏曲的创新传承更让经典焕发新生,例如昆曲《牡丹亭》以“全本版”复排,让汤显祖笔下“情不知所起,一往而深”的爱情故事完整呈现;京剧《西安事变》以现代视角重塑历史人物,在传统程式中融入话剧的写实风格;短视频平台上,戏曲演员通过“变装”“翻唱”等形式,将《女驸马》的唱段改编成流行音乐,收获百万点赞,这些探索既保留了戏曲的“根”,又赋予其“魂”,让“脍炙人口”的经典在新时代找到共鸣点。

脍炙人口戏曲经典剧目一览表

| 剧种 | 代表作品 | 核心人物 | 经典唱段/桥段 | 流传原因 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《霸王别姬》 | 项羽、虞姬 | “看大王在帐中和衣睡稳” | 悲情英雄与忠贞爱情的完美融合 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | 梁山伯、祝英台 | “十八相送”“楼台会” | 反抗封建礼教的浪漫主义精神 |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 董永、七仙女 | “夫妻双双把家还” | 民间传说与田园诗意的结合 |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 花木兰 | “谁说女子不如男” | 女性英雄主义与家国情怀的传递 |

| 昆曲 | 《牡丹亭》 | 杜丽娘、柳梦梅 | “原来姹紫嫣红开遍” | 对人性解放与真情的极致歌颂 |

相关问答FAQs

Q1:为什么这些经典戏曲能流传至今,而同时期的其他艺术形式逐渐式微?

A:经典戏曲的流传首先得益于其“故事内核”的普适性——无论是爱情、家国还是善恶,这些主题跨越时代,能引发不同观众的共鸣,戏曲的“程式化表演”与“写意美学”具有高度包容性,既能承载传统价值观,又能通过演员的二度创作不断丰富内涵,戏曲的“口传心授”传承模式与大众娱乐功能(如庙会戏台、节庆演出),使其深入民间,成为“活态文化”,相比之下,部分同时期艺术形式因传播范围有限、受众单一或缺乏创新机制,逐渐退出大众视野。

Q2:在短视频、影视剧等现代娱乐方式的冲击下,戏曲如何吸引年轻观众?

A:戏曲吸引年轻观众的关键在于“守正创新”,需保留其核心艺术特色,如经典剧目的唱腔、身段;要借助现代传播手段“破圈”:例如在短视频平台开设“戏曲小课堂”,用动画形式解析“生旦净丑”的行当特点;将戏曲元素融入国潮设计,如戏服纹样的服饰、脸谱彩妆的文创产品;创作“戏曲+”融合作品,如戏曲摇滚《新贵妃醉酒》、戏曲电影《白蛇·缘起》等,校园戏曲社团、戏曲进校园等活动也能让年轻人在体验中感受传统文化的魅力,从“旁观者”变为“参与者”。