豫剧作为中国北方最具代表性的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的唱词和鲜明的人物塑造深受观众喜爱,桃花庵》是传统经典剧目,讲述了书生潘必正与道姑陈妙常在桃花庵中相遇、相知、相爱的爱情故事,全剧唱词既保留了戏曲程式化的艺术美感,又融入了浓郁的中原地域文化特色,通过细腻的情感表达和生动的语言塑造了鲜活的人物形象,成为豫剧爱好者传唱的经典。

剧情与唱词背景

《桃花庵》的故事源于民间传说,以明代为背景,书生潘必正赴京赶考途中突发重病,被桃花庵道姑陈妙常所救,二人朝夕相处中互生情愫,因世俗礼教对“道姑与书生”身份的束缚,以及潘必正家族的压力,二人历经波折,最终在庵主的成全下有情人终成眷属,全剧唱词紧扣人物情感变化,从初遇时的试探、相知时的倾心,到分离时的不舍、重逢时的喜悦,层层递进,将爱情的甜蜜与苦涩展现得淋漓尽致。

全场主要唱词片段(按角色与情节梳理)

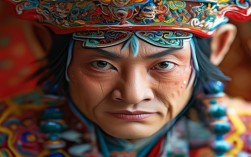

陈妙常初见潘必正(慢板·抒情)

(陈妙常)

“桃花庵内桃花开,

一阵春风扑面来。

潘郎他把病体染,

愁得我妙常心不安。

清晨煎药炉火旺,

夜晚挑灯补衣衫。

但愿他早日得康健,

免得我妙常挂心间。”

潘必正表露心迹(二八板·叙事)

(潘必正)

“多蒙道姑恩德深,

救我潘必正一命存。

本是江南赶考人,

不料途中染病身。

见你面善心又善,

说话温柔待我诚。

若非庵中巧相遇,

焉知人间有真情?”

二人月下定情(流水板·欢快)

(陈妙常)

“月儿弯弯挂柳梢,

桃花影里人欢笑。

潘郎他对我情意重,

我也把他心中描。

纵然是青灯古佛伴,

难锁我妙常情似潮。”

(潘必正)

“妙常不必多顾虑,

世俗礼教莫要提。

今生今世非你不娶,

来生来世也要相依。”

被迫分离时的不舍(垛板·悲切)

(陈妙常)

“潘郎他明日要远行,

妙常心中似刀割。

手捧香茶送别离,

千言万语说不出。

桃花依旧年年开,

不见潘郎何时归?”

(潘必正)

“妙常莫要泪涟涟,

待我金榜题名还。

纵然是千难与万险,

也要回到桃花庵。”

重逢时的喜悦(散板·激越)

(陈妙常)

“忽听门外脚步响,

莫不是潘郎转回乡?

急急忙忙迎出去,

果然是他潘郎郎!

一年相思今日了,

从此不再两相望。”

(潘必正)

“妙常容貌未改变,

还是当年桃花颜。

此番高中归故里,

请我做你的如意郎!”

唱词的艺术特色

- 语言雅俗共赏:唱词既有“青灯古佛”“桃花开”等典雅意象,又有“愁得我妙常心不安”“焉知人间有真情”等口语化表达,既符合戏曲的文学性,又贴近百姓生活,易于传唱。

- 情感层次丰富:通过慢板的舒缓抒情、二八板的叙事铺垫、流水板的欢快跳跃,以及垛板的悲切低回,将人物从初遇的羞涩、相知的甜蜜,到分离的痛苦、重逢的喜悦等复杂情感展现得淋漓尽致。

- 地域文化鲜明:融入中原地区的生活场景(如“煎药炉火”“挑灯补衣”)和民间俗语,展现出豫剧质朴豪爽与细腻委婉交织的独特韵味,具有浓郁的地域文化特色。

相关问答FAQs

问:豫剧《桃花庵》中陈妙常的唱段为什么能成为经典?

答:陈妙常的唱段之所以经典,首先在于人物塑造的成功——她既有道姑的清规戒律束缚,又有少女对爱情的渴望,内心矛盾丰富,唱词通过“桃花庵内桃花开”“难锁我妙常情似潮”等句,精准捕捉了这种矛盾与挣扎,让观众产生共鸣;唱腔设计贴合人物情感,慢板抒发温柔,垛板展现悲切,旋律优美且富有感染力;唱词语言既典雅又通俗,既有文人气息又有生活气息,符合豫剧“接地气”的艺术特质,因此被广泛传唱。

问:《桃花庵》唱词中“桃花”这一意象有何象征意义?

答:“桃花”在《桃花庵》唱词中是核心意象,具有多重象征意义:一是象征爱情的美好与热烈,“桃花开”“桃花影里人欢笑”等句将桃花与爱情的甜蜜场景结合;二是象征人物的青春与活力,陈妙常正值芳华,桃花的娇艳与她青春的容颜相呼应;三是象征对自由的向往,桃花庵虽是清修之地,但桃花的“开”与“落”暗喻着对世俗礼教的突破,如“桃花依旧年年开,不见潘郎何时归”,既表达了对爱情的坚守,也暗示了对自由生活的渴望。