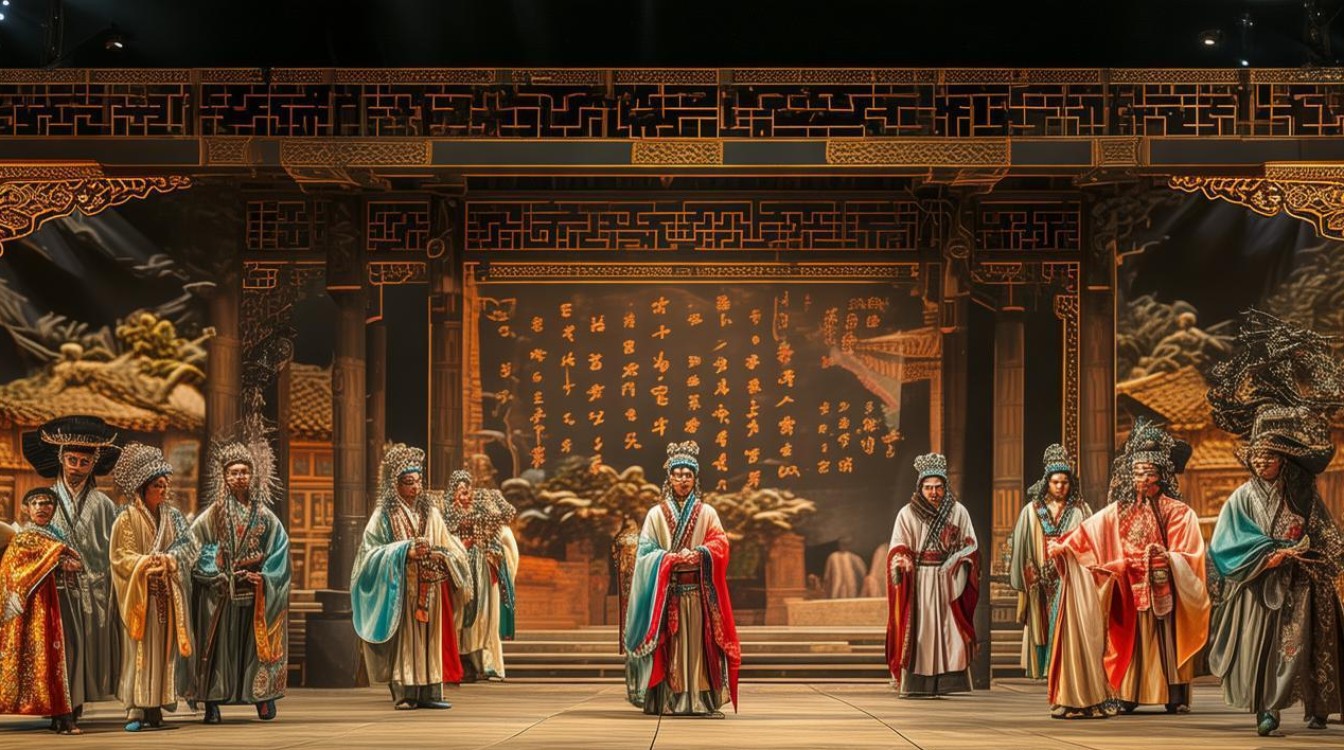

长坂坡的故事自《三国演义》问世以来,便以“单骑救主”的忠勇传奇深入人心,而豫剧电影《长坂坡》则将这一经典故事以戏曲艺术与电影语言融合的方式,赋予了传统题材新的生命力,作为豫剧经典剧目,《长坂坡》通过赵云在长坂坡七进七出、救出阿斗的壮举,塑造了一位忠勇双全、智勇兼备的英雄形象,而电影化的改编不仅保留了豫剧高亢激昂的唱腔与夸张传神的表演,更通过镜头调度、场景设计等电影手法,强化了故事的戏剧张力与情感冲击,让观众在视听享受中感受传统文化的魅力。

从故事改编来看,豫剧电影《长坂坡》严格遵循了《三国演义》中的核心情节:曹操大军追击刘备,刘备携百姓南逃,在当阳长坂坡被曹军围困,赵云为救甘夫人和幼主阿斗,单枪匹马冲入重围,电影在尊重原著的基础上,对戏曲舞台的叙事逻辑进行了电影化调整,比如通过闪回镜头交代赵云与刘备的君臣情谊,用特写镜头捕捉甘夫人托付阿斗时的神态,这些细节处理让人物形象更加丰满,尤其是赵云“怀揣阿斗”“大战长坂坡”等关键场次,既保留了豫剧“唱、念、做、打”的程式化表演,又通过电影镜头的切换——如远景展现战场恢弘,近景刻画赵云的眼神与动作,慢镜头突出“扎靠”“翻跌”等武戏技巧——让观众既能领略豫剧表演的精髓,又能感受到电影带来的沉浸式体验。

在艺术呈现上,豫剧电影《长坂坡》充分展现了豫剧“豫东调”与“豫西调”的独特魅力,赵云的唱腔以“豫东调”为主,高亢明快,字正腔圆,尤其在“长坂坡遥望”一段中,通过“导板”“慢板”“快板”的转换,既抒发了赵云对刘备的担忧,又展现了他冲入敌阵的决心,而曹操的唱腔则采用“豫西调”的苍劲浑厚,与赵云形成鲜明对比,凸显了人物性格的差异,表演方面,主演通过“翎子功”“靠功”“枪花”等绝活,将赵云的英武与忠勇刻画得淋漓尽致:比如在“救阿斗”一场中,演员用“单枪抱月”的架式,配合眼神的急促变化,将万军丛中救主的紧张感传递给观众;而“大战曹营”时,连续的“串翻身”“劈叉”等动作,则通过电影镜头的放大,让观众直观感受到戏曲武戏的惊险与美感。

音乐与配乐的融合也是电影的一大亮点,豫剧传统锣鼓点如“紧急风”“四击头”等,在战斗场面中烘托出紧张激烈的氛围;而在抒情段落,则加入了弦乐与管弦乐的伴奏,既保留了豫剧音乐的乡土气息,又增强了音乐的层次感,当赵云抱着阿斗突出重围时,背景音乐由激昂转为舒缓,豫剧唱腔与管弦乐交织,既表现了赵云的疲惫,又凸显了他完成使命后的欣慰,这种音乐处理让传统戏曲的情感表达更加细腻。

从文化价值来看,豫剧电影《长坂坡》不仅是对经典故事的再现,更是对豫剧艺术的传承与创新,作为中原文化的代表,豫剧以其通俗生动的语言、豪放粗犷的风格,深受河南及周边地区观众的喜爱,而电影这一现代媒介的介入,打破了戏曲舞台的时空限制,让豫剧得以走出剧场,走向更广阔的受众群体,尤其是年轻观众,通过电影中的快节奏剪辑、逼真场景(如搭建的古城墙、战马模型等)和明星演员的吸引力,更容易接受传统戏曲,从而推动豫剧的“年轻化”传播,电影中对“忠义”精神的弘扬——赵云“为主甘愿舍性命”的誓言,与当代社会倡导的忠诚、担当价值观相契合,也让传统文化在新时代焕发出新的生命力。

经典豫剧电影《长坂坡》版本及艺术特色简表:

| 版本年代 | 导演/主演 | 艺术特色 | 文化影响 |

|---|---|---|---|

| 1956年黑白版 | 苏立群、唐喜成(饰赵云) | 舞台纪实风格,保留原汁原味的豫剧唱腔与表演,场景简洁,以演员的“唱念做打”为核心 | 被视为豫剧电影经典,奠定了“赵云”这一角色的舞台形象 |

| 1980年代彩色版 | 刘斌、王清芬(饰赵云) | 加入实景拍摄,战场场面更宏大,武戏设计更复杂,唱腔在传统基础上融入现代元素 | 推动豫剧电影市场化,成为当时家庭影院的热门影片 |

| 2010年代数字修复版 | 李俊岩、李树建(饰赵云) | 采用4K技术修复画面,音效升级,加入3D特效(如箭矢飞来的动态效果),表演更注重人物内心刻画 | 吸引新一代观众,入选“中国戏曲电影展映”单元,推动非遗保护 |

尽管豫剧电影《长坂坡》取得了诸多成就,但在创新与传承的平衡中仍面临挑战:部分年轻观众认为传统唱腔“听不懂”,电影节奏“偏慢”;而资深戏迷则担忧过度商业化会削弱豫剧的“原真性”,如何让豫剧电影既保持传统韵味,又符合现代审美,仍是创作者需要思考的问题,但不可否认的是,像《长坂坡》这样的豫剧电影,为传统戏曲的现代化传播提供了宝贵经验,也让“单骑救主”的英雄传奇,在光影世界中持续绽放光彩。

相关问答FAQs

Q1:豫剧电影《长坂坡》与京剧、越剧等其他剧种的“长坂坡”版本有何区别?

A1:不同剧种的“长坂坡”版本在唱腔、表演风格和地域文化特色上存在明显差异,豫剧版以“高亢激昂”著称,唱腔多采用“豫东调”,表演强调“武戏文唱”,赵云的形象更侧重“忠勇兼备”;京剧版则更注重“程式化表演”,唱腔以西皮流水为主,身段动作更为规范,如“起霸”“趟马”等程式严格;越剧版则风格柔美,唱腔婉转,赵云的形象更偏“儒雅”,适合江南观众的审美情趣,豫剧电影的场景设计更贴近中原地区的风貌,而京剧、越剧电影则可能融入各自地域的文化符号(如京剧的“京韵”、越剧的“江南水乡”元素)。

Q2:普通观众如何更好地欣赏豫剧电影《长坂坡》?

A2:对于不熟悉豫剧的观众,可通过以下方式提升观影体验:提前了解《三国演义》中长坂坡的故事背景,熟悉赵云、刘备、曹操等人物关系;关注豫剧的独特唱腔(如“豫东调”的高亢、“豫西调”的浑厚)和表演技巧(如“翎子功”表现人物情绪、“靠功”凸显武将身份);结合电影镜头语言体会情感,比如特写镜头往往用于刻画人物内心,远景镜头则用于展现战场气势,通过视听结合感受传统戏曲与电影艺术的融合魅力,若对豫剧感兴趣,还可进一步对比舞台版《长坂坡》,体会电影改编对叙事节奏和表现手法的优化。