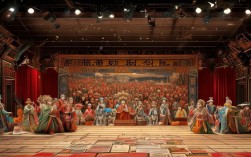

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、质朴豪迈的唱腔和贴近生活的剧情,深受中原地区乃至全国观众的喜爱,在浩如烟海的豫剧传统剧目中,《清风亭》堪称一部承载着深厚伦理情感与人性思考的经典骨子老戏,它以宋代民间传说为蓝本,通过一个普通家庭的悲欢离合,展现了封建社会底层百姓的生存困境与道德困境,成为豫剧舞台上经久不衰的代表作品。

《清风亭》的故事发生在宋代,以清风亭为核心场景,讲述了穷苦老汉张元秀与妻子周桂英拾得弃婴张继保,含辛茹苦将其抚养十六载,后张继保被亲生母亲周(一作“刘”)氏认领,进入富贵之家,却逐渐忘却养父母养育之恩,最终在清风亭上面对寻来的养父母时,不仅不相认,反而出言不逊,致使张元秀悲愤交加,气绝身亡,周桂英闻讯后亦自尽身亡,张继保则因天理昭彰,遭雷劈身亡,全剧以“孝道”为核心,通过养子忘恩、生母夺子、老汉绝望的情节,将人性的善恶、伦理的冲突展现得淋漓尽致,其悲剧性的结局更是引发观众对家庭责任、道德底线的深刻反思。

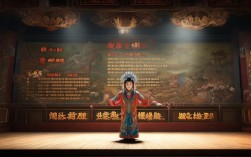

在艺术特色上,《清风亭》充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的全面魅力,尤其以唱腔和表演见长,唱腔方面,该剧根据人物情感需求,灵活运用豫东调与豫西调的不同风格:张元秀的唱段多采用苍劲深沉的豫西调,如《老丈人说话太无理》等唱段,通过真嗓与假嗓的结合,将老汉的悲愤、绝望刻画得入木三分;周桂英的唱则以哀婉凄凉的豫东调为主,如《在寒窑受尽了饥寒苦》等,旋律起伏跌宕,传递出底层妇女的坚韧与无奈,表演上,演员的身段、表情与念白极具张力,尤其是张元秀寻子时的“跪步”“甩发”,周桂英认子时的“水袖功”“颤音”,以及张继保不认亲时的傲慢神态,都通过细腻的程式化动作,将人物内心世界外化于舞台,让观众在视觉与听觉的双重冲击下产生强烈共鸣。

作为豫剧传统剧目中的“悲剧代表”,《清风亭》的经典唱段至今仍被传唱,成为豫剧演员学习和传承的重要范本,以下为部分经典唱段概览:

| 唱段名称 | 演唱角色 | 情节背景 | 唱腔特点 |

|---|---|---|---|

| 《老丈人说话太无理》 | 张元秀 | 质问周桂英为何强行带走张继保 | 豫西调,苍劲悲愤,节奏急促 |

| 《在寒窑受尽了饥寒苦》 | 周桂英 | 回忆抚养张继保的艰辛岁月 | 豫东调,哀婉凄凉,拖腔悠长 |

| 《小奴才你把良心丧》 | 张元秀 | 痛斥张继保忘恩负义 | 哭板,声泪俱下,字字泣血 |

| 《清风亭上把气绝》 | 张元秀 | 临终前悲鸣 | 散板,悲怆震撼,气息深沉 |

《清风亭》的传承与发展,离不开几代豫剧艺术家的倾心演绎,早在民国时期,豫剧大师唐喜成便以饰演张元秀著称,其“唐派”唱腔的醇厚与表演的真挚,为该剧奠定了艺术基调;新中国成立后,阎立品、牛淑贤等名家也通过不同流派的演绎,赋予角色新的时代内涵,近年来,随着豫剧舞台的现代化呈现,《清风亭》在保留传统精髓的基础上,融入了更丰富的舞台元素,如灯光、音效的配合,以及演员对人物心理的深度挖掘,使得这部百年老戏在当代观众中依然焕发着强大的生命力,它不仅是一部艺术作品,更是一面映照社会伦理的镜子,提醒着人们“孝道”与“感恩”的永恒价值。

相关问答FAQs

问题1:《清风亭》与其他豫剧经典剧目(如《花木兰》《穆桂英挂帅》)相比,独特之处在哪里?

解答:区别于《花木兰》中“替父从军”的家国情怀、《穆桂英挂帅》里“挂帅出征”的巾帼英雄气概,《清风亭》的独特之处在于其聚焦普通家庭的伦理悲剧,以“小人物”的命运折射大社会问题,它没有宏大的历史叙事,而是通过张元秀夫妇与张继保的日常相处、情感纠葛,展现封建社会中底层百姓的生存困境与道德选择,其悲剧性并非源于外敌入侵或命运无常,而是源于人性中“忘恩负义”的恶念,这种贴近生活的现实主义风格,让观众更容易产生情感共鸣,从而对“孝道”“感恩”等传统美德产生深刻思考。

问题2:豫剧《清风亭》中“清风亭”这一场景有何象征意义?

解答:“清风亭”在剧中不仅是故事发生的具体地点,更是一个承载多重象征意义的艺术符号,其一,它象征着“道德的审判地”:张元秀夫妇在此养育张继保,也在此被亲生儿子抛弃,最终老汉悲愤而亡,善恶有报(张继保遭雷劈)的结局暗示“天道昭彰,善恶有报”的朴素伦理观,清风亭成为见证人性善恶与道德裁决的场所,其二,它象征着“命运的转折点”:亭子作为连接“家”与“外”的过渡空间,见证了张继保从贫寒到富贵、从感恩到忘恩的转变,也见证了张元秀夫妇从希望到绝望的坠落,这种空间与命运的关联,强化了戏剧的悲剧张力,其三,它还暗含“社会批判”的意味:清风亭本应是“清风徐来、正气凛然”之所,却因人性的扭曲而沦为悲剧发生地,折射出封建社会中伦理纲常的崩坏与底层百姓的无奈,引发观众对社会现实的反思。