萧长华是中国京剧史上举足轻重的丑角表演艺术家、教育家,被誉为“当代丑角泰斗”,其艺术生涯与北京京剧的发展紧密交织,为京剧艺术的传承与创新作出了不可磨灭的贡献,1878年,萧长华出生于北京一个梨园世家,父亲萧永康是清末著名京剧武净演员,自幼耳濡目染的他,6岁便开始接触京剧,8岁登台演出老生角色,后因嗓音条件转攻丑角,这一转变成为他艺术生涯的重要转折,也让他在京剧丑角领域开辟了属于自己的天地。

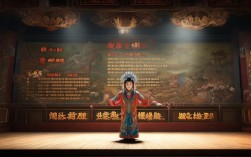

在北京京剧的沃土上,萧长华的艺术风格逐渐形成,他博采众长,既继承了传统丑角的表演精髓,又融入了自身的理解与创造,形成了“文武兼备、寓庄于谐、细腻传神”的独特艺术风格,他的表演讲究“丑而不丑”,即通过夸张但不失真实的肢体语言、抑扬顿挫的念白和精准的眼神表情,塑造出性格鲜明、令人过目不忘的角色,无论是诙谐幽默的方巾丑、市井气息十足的小丑,还是老辣深沉的袍带丑,他都能演绎得入木三分,这种“以形传神、以情动人”的表演理念,让丑角这一行当在京剧舞台上摆脱了单纯的插科打诨,成为刻画人物、推动剧情的重要力量。

萧长华的代表剧目众多,几乎涵盖了京剧丑角的经典角色,他在《群英会》中饰演的蒋干,既保留了这个迁腐书生的酸气与自作聪明,又通过细微的动作设计(如摇扇时的得意忘形、听闻中计时的惊慌失措)增添了角色的层次感,成为后世学习的典范,在《女起解》中,他饰演的崇公道虽是配角,却用质朴的念白和诙谐的互动,将老解差的善良与世故刻画得淋漓尽致,与苏三的悲情形成巧妙对比,丰富了剧目的情感张力。《法门寺》中的贾桂、《审头刺汤》中的汤勤、《乌龙院》中的张文远等角色,均在他的演绎下成为京剧舞台上的经典形象,以下为其部分代表剧目及角色特点的简要梳理:

| 剧目名称 | 所饰角色 | 角色特点与艺术表现 |

|---|---|---|

| 《群英会》 | 蒋干 | 迁腐自恋,念白顿挫有力,身段夸张不失文气,通过“盗书”“中计”等情节展现其性格弱点 |

| 《女起解》 | 崇公道 | 市井小人物,语言质朴幽默,与苏三的互动充满生活气息,体现底层人物的善良与无奈 |

| 《法门寺》 | 贾桂 | 谄媚骄横,步态轻佻,眼神中带着奴才的谄媚与得意,将封建官场小丑的形象刻画入木三分 |

| 《审头刺汤》 | 汤勤 | 阴险狡诈,唱念结合,通过“审头”时的虚张声势与“刺汤”时的惊恐慌乱,展现角色的复杂性 |

| 《乌龙院》 | 张文远 | 轻浮浪荡,身段灵活,与阎惜姣的互动中既表现风月之情,又暗藏算计,层次分明 |

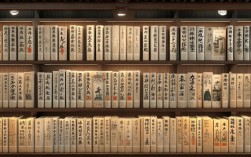

除了表演艺术,萧长华对京剧教育的贡献更为深远,1920年代起,他便开始投身京剧教学,先后在北平戏曲专科学校(中国戏曲学院前身)、富连成科班等机构任教,培养了马盛龙、袁世海、谭富英、叶盛兰等一大批京剧名家,他主张“授艺先育人”,强调“基本功是立身之本”,要求学生既苦练唱念做打,又注重文化修养与人物理解,在教学实践中,他整理改编传统教材,将口传心授的经验系统化,编写了《萧长华演出剧本选》《京剧表演艺术教程》等重要著作,为京剧教育留下了宝贵财富,1950年,他参与组建中国戏曲学校(后更名为中国戏曲学院)并担任校长,将毕生所学倾囊相授,培养了以于魁智、李胜素为代表的几代京剧人才,被誉为“京剧教育的奠基人之一”。

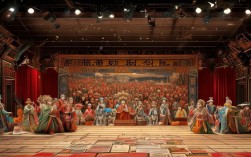

萧长华的艺术成就与社会影响力,使其成为北京京剧界的一面旗帜,他不仅与谭鑫培、杨小楼、梅兰芳等京剧大师长期合作,参与《霸王别姬》《贵妃醉酒》等经典剧目的创作与排演,还积极推动京剧改革,将传统艺术与现代审美相结合,他参与导演的新编历史剧《逼上梁山》,被誉为“京剧改革的里程碑”,为京剧注入了新的生命力,1967年,萧长华在北京逝世,但他的艺术精神与教育理念至今仍在京剧界传承,影响着一代又一代的京剧人。

相关问答FAQs

问:萧长华的丑角表演与其他丑角演员相比,有哪些独特之处?

答:萧长华的丑角表演以“形神兼备、雅俗共赏”为核心特色,他突破了传统丑角“重技轻艺”的局限,强调“技为艺用”,将翻、跌、念、唱等技巧融入人物塑造,如《群英会》中蒋干“盗书”时的身段,既展现了角色的慌乱,又暗含喜剧张力,他的念白极具功力,字字清晰、声情并茂,能通过语速、音色的变化展现人物性格,如《女起解》中崇公道的念白,既有京韵大鼓的韵味,又充满生活气息,他注重“丑中见美”,即使在饰演反面角色时,也通过细节处理挖掘其人性复杂,避免脸谱化表演,使丑角角色更具深度与感染力。

问:萧长华对京剧教育的主要贡献体现在哪些方面?

答:萧长华对京剧教育的贡献是多维度的,其一,他确立了“基本功与人物塑造并重”的教学理念,要求学生先学“规矩”再求“变化”,强调“台上一分钟,台下十年功”的苦学精神,其二,他整理改编了传统教学剧目,剔除封建糟粕,保留艺术精华,如将《法门寺》等剧目的教学经验系统化,形成规范教材,其三,他开创了“因材施教”的教学方法,根据学生的嗓音、身材、性格特点制定培养方案,如指导袁世海从武生改花脸,最终成为“裘派”创始人,其四,他推动京剧教育体系化,参与创建中国戏曲学校并担任校长,将科班教学模式与现代学校教育结合,为京剧培养了大批高素质人才,奠定了当代京剧教育的基础。