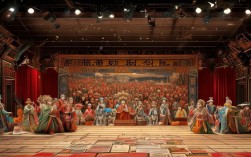

王宝钏是河南戏曲舞台上经久不衰的经典人物,其故事源于民间传说,在豫剧、曲剧等多个河南地方剧种中均有精彩演绎,成为展现中原女性忠贞坚韧品格的代表形象,在河南戏曲生态中,王宝钏的故事不仅承载着传统伦理观念,更以艺术化的手法塑造了一个在困境中坚守爱情与尊严的女性典范,深受观众喜爱。

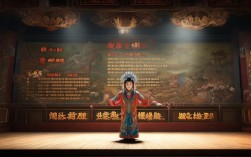

王宝钏的核心故事围绕“寒窑苦守”展开:她是唐代丞相王允的三女儿,不顾父亲反对,嫁与寒门学子薛平贵,因婚姻不被家族认可,王宝钏与父三击掌断绝关系,独自住进寒窑,苦等十八年,期间薛平贵从军征战,远赴西凉,历经波折;王宝钏则靠挖野菜度日,面对权贵逼婚、贫病交加等困境,始终不改初心,最终薛平贵荣归故里,夫妻相认,王宝钏虽短暂享福却因积劳成疾离世,故事在悲欢交织中凸显“忠贞”与“坚韧”的主题。

在河南戏曲的演绎中,不同剧种对王宝钏形象的塑造各有侧重,豫剧作为河南第一大剧种,以高亢激昂的唱腔和夸张的表演著称,常派、陈派等流派均有《三击掌》《武家坡》《算粮登殿》等经典剧目,例如常香玉先生饰演的王宝钏,唱腔刚健明亮,将人物面对父亲责难时的决绝、寒窑中的孤苦以及重逢时的悲喜演绎得层次分明;陈素真则以闺门旦的细腻表演,突出王宝钏温婉中带着刚烈的气质,曲剧则更贴近生活,唱腔婉转柔和,如《卷席筒》中虽非直接演绎王宝钏,但其“受苦受难却乐观坚韧”的精神内核与王宝钏形象一脉相承,越调则以苍劲的唱腔塑造王宝钏的坚韧,如申凤梅在《收姜维》等剧目中展现的沉稳大气,也在王宝钏形象的塑造中有所体现。

为更直观呈现不同剧种对王宝钏的演绎特点,可参考下表:

| 剧种 | 代表剧目 | 表演特点 | 经典唱段举例 |

|---|---|---|---|

| 豫剧 | 《三击掌》《武家坡》 | 唱腔高亢,表演夸张,情感浓烈 | 《寒窑苦守十八年》 |

| 曲剧 | 《王宝钏》(改编本) | 唱腔婉转,贴近生活,细腻含蓄 | 《洞房》 |

| 越调 | 《算粮登殿》 | 唱腔苍劲,沉稳大气,注重程式 | 《夫妻相认》 |

王宝钏形象之所以在河南戏曲中深入人心,源于其故事与中原文化价值观的深度契合,中原文化历来推崇“忠贞不渝”“贫贱不移”的品格,王宝钏在寒窑中的坚守,既是对爱情承诺的践行,也是对世俗压力的抗争,河南戏曲善于将民间故事与伦理教化结合,通过王宝钏的遭遇,既展现了封建礼教对女性的束缚,也突出了女性在逆境中的自我坚守,这种复杂性使形象更具艺术张力,在当代,王宝钏的故事仍被不断改编,融入现代审美视角,如强调其独立人格与精神追求,使其成为跨越时代的文化符号。

相关问答FAQs

Q1:王宝钏在河南不同剧种中的形象有何差异?

A1:河南不同剧种因艺术风格不同,对王宝钏的塑造各有侧重,豫剧以“唱作俱重”见长,表演夸张,唱腔高亢,突出人物的刚烈与悲情,如常派演绎的王宝钏情感浓烈,极具感染力;曲剧更贴近民间生活,唱腔柔和细腻,表演含蓄内敛,侧重展现人物的温婉与坚韧;越调则注重程式化表演,唱腔苍劲沉稳,通过严谨的功法塑造人物的大气与坚韧,这些差异使王宝钏形象在不同剧种中呈现出多元的艺术魅力。

Q2:《三击掌》为何成为王宝钏故事中的经典桥段?

A2:《三击掌》是王宝钏故事的开篇关键桥段,讲述了王宝钏因坚持下嫁薛平贵,与父亲王允发生激烈争执,最终以三击掌断绝父女关系,这一桥段集中展现了人物反抗封建礼教、追求自主婚姻的决绝态度,是王宝钏“忠贞”品格的起点,在戏曲表演中,《三击掌》的唱念做打极具张力,如王宝钏的“跪别”“怒斥”等情节,既能展现演员的功力,又能凸显人物性格,因此成为各剧种争相演绎的经典,也为后续“寒窑苦守”的故事奠定了情感基础。