京剧《法门寺》作为传统剧目中的经典,以其跌宕的剧情、鲜明的人物塑造和深刻的社会内涵,成为展现封建官场生态与民间抗争精神的缩影,该剧以明朝为背景,围绕“郿坞县令赵廉冤案”展开,通过太监刘瑾奉旨查案的过程,揭露了官场的腐败、司法的黑暗,也凸显了底层民众在强权面前的智慧与勇气。

剧情始于郿坞县发生命案,宋巧姣为遭陷害的未婚夫孙玉姣鸣冤,却遭县令赵廉草率结案,宋巧姣辗转至京城,拦道告状,恰逢权倾朝野的太监刘瑾代天子西郊进香,刘瑾借机插手案件,提审相关人员,在贾桂等人的煽动下,案情逐渐反转,最终冤案得以昭雪,贪官受到惩处,全剧以“大堂审案”为核心场景,通过刘瑾的骄横、赵廉的懦弱、宋巧姣的刚毅,以及贾桂的谄媚,构建出一幅生动的封建官场群像。

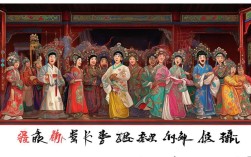

在人物塑造上,《法门寺》堪称行当艺术的典范,刘瑾作为“净角”代表,勾白脸、穿蟒袍,通过夸张的身段和洪亮的唱念,将权臣的专横跋扈与色厉内荏刻画得入木三分;宋巧姣以“旦角”登场,青衣扮相端庄,唱腔婉转中带着坚定,其告状时的据理力争、公堂上的从容不迫,展现出民间女子的胆识与正义感;县令赵廉则是“生角”中的“官生”典型,唱念中透着文人的迂腐与官场的圆滑,最终在刘瑾的威压下狼狈不堪,成为封建官僚体系的缩影;丑角贾桂的“数板”与插科打诨,既调节了戏剧节奏,又以讽刺手法强化了剧批判意味。

从戏剧冲突来看,《法门寺》巧妙地将个人命运与时代背景交织,宋巧姣的“小人物抗争”与刘瑾的“强权介入”形成张力,推动剧情从“冤案沉埋”到“真相大白”的转折,尤其是刘瑾“审案”的双重性——既是主持正义的“钦差”,也是贪腐体系的既得利益者,这种矛盾性使剧情更具深度:他虽惩处了郿坞县的贪官,却未触及自身所代表的权力制度的腐朽,暗示了封建司法“人治”的局限性。

艺术表现上,《法门寺》融合了唱、念、做、打多种元素,大堂审案一场,通过“站门”“起霸”“走边”等传统程式,展现衙门的森严与人物的等级关系;唱腔设计上,刘瑾的“铜锤花脸”唱腔高亢威严,宋巧姣的“青衣”唱腔细腻悲怆,赵廉的“老生”唱腔则透出无奈与惶恐,不同行当的声腔对比,强化了人物性格的冲突,剧中的服饰、道具(如刘瑾的尚方宝剑、宋巧姣的状纸)也严格遵循京剧规制,增强了舞台的历史真实感。

相关问答FAQs

Q1:《法门寺》中刘瑾的角色为何能成为经典反派形象?

A1:刘瑾的经典性在于其“复杂性”,他不仅是脸谱化的权奸,更被赋予“代天子行事”的合法性,使其权力具有双重性——既是正义的执行者,也是腐败的象征,演员通过“净角”的夸张表演(如勾脸、蹉步、炸音)与唱念中的“京白”结合,将其骄横、多疑、色厉内荏的性格放大,同时通过他对宋巧姣告状的“重视”,暗示了底层民意对皇权的微妙影响,使角色超越了简单的“恶”,成为封建权力结构的典型代表。

Q2:宋巧姣的“告状”行为在剧中具有怎样的现实意义?

A2:宋巧姣的“告状”是封建社会中底层民众反抗不公的缩影,作为普通民女,她不畏强权,从地方到京城层层上告,最终借助“皇权”伸张正义,这种行为既反映了民众对清官的期盼,也揭示了封建司法“人治”的本质——冤案的昭雪依赖于更高层级的强权干预,而非制度保障,其形象的成功塑造,展现了京剧对“民间正义”的肯定,也暗含对封建制度局限性的批判。