京剧《长板坡》是取材于古典小说《三国演义》的经典传统剧目,讲述了三国时期赵云在长坂坡单枪匹马救出幼主阿斗的英勇故事,剧情背景设定在东汉末年,曹操率大军南下追击刘备,刘备在当阳长坂坡被曹军冲散,怀抱幼子阿斗的甘夫人被冲散,赵云在万军之中七进七出,最终救出阿斗,彰显了蜀汉将领的忠勇与智谋,全剧以武戏为主,集中展现了京剧“唱念做打”的综合性艺术魅力,是传统京剧武生行当的代表作之一。

《长板坡》的人物塑造鲜明,核心角色赵云由武应工应工,其形象英姿飒爽、忠勇无双,剧中赵云的表演以“靠功”“把子功”“毯子功”等京剧武生绝技为核心,通过高难度的武打动作和细腻的表情刻画,展现其在枪林箭雨中突围的惊险与坚定,刘备作为主公,性格仁德但又有无奈,其“摔阿斗”的情节成为全剧的情感高潮,既表现了刘备对子民的珍视,也从侧面烘托了赵云救主的艰辛,曹操的骄横、张郃的狡诈等配角也各具特色,共同构成了跌宕起伏的戏剧冲突。

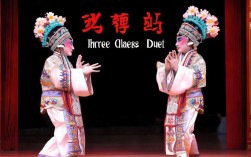

在艺术表现上,《长板坡》充分体现了京剧写意性与虚拟性的特点,舞台上没有真实的战马与千军万马,演员通过“趟马”“圆场”等程式化动作,配合鼓点与锣经,便能营造出万马奔腾的紧张氛围,赵云的“七进七出”并非简单重复,而是通过不同的身段、动作和节奏变化,展现其体力消耗与心理变化,从最初的锐不可当到中期的力战不退,再到最后的疲惫坚持,层次分明,唱腔方面,赵云的唱段以西皮为主,高亢激越,念白则刚劲有力,凸显武将气质,服装道具上,赵云的白靠、白盔、白旗象征其忠勇纯洁,手中的银枪与战马道具的结合,更强化了舞台形象的视觉冲击力。

作为传统京剧的重要剧目,《长板坡》历经数百年传承,涌现出众多名家版本,清末民初,武生泰斗俞菊笙、杨小楼等对剧目进行了加工完善,形成了以“武戏文唱”为特色的表演风格,强调在激烈武打中融入人物情感,当代,李万春、王金璐等武生名家也通过各自的演绎,让这一经典剧目焕发新的生命力,该剧不仅是京剧武生表演技巧的集大成者,更承载着忠义勇武的传统价值观,成为京剧舞台上久演不衰的经典。

相关问答FAQs

Q1:京剧《长板坡》中赵云的“七进七出”在舞台上如何表现?

A1:“七进七出”是《长板坡》的核心情节,舞台上主要通过演员的“趟马”“起霸”“打出手”等程式化动作结合舞台调度来表现,演员通过多次“圆场”(快速绕舞台奔跑)模拟突围路线,配合“枪花”“挡击”“翻跌”等武打动作,展现赵云冲破曹军层层包围的过程,每次“进出”的动作节奏和难度略有不同,如首次“进”时动作迅猛,体现锐气;中间几次通过“鹞子翻身”“抢背”等高难度动作表现体力消耗;最后一次“出”时可能加入“僵尸”等动作,突出疲惫但坚持的状态,乐队通过急促的锣鼓点(如“急急风”“四击头”)渲染紧张氛围,虚拟的“马童”配合完成上马、下马等动作,共同构建出“万军之中取上将首级如探囊取物”的视觉效果。

Q2:《长板坡》中的刘备“摔阿斗”情节有何用意?

A2:“摔阿斗”是《长板坡》中深化人物关系与主题的重要情节,剧情中,赵云历经血战救出阿斗后,刘备接过孩子,却将其摔于地上,说出“为汝这孺子,几损我一员大将”,这一举动看似无情,实则蕴含多重用意:其一,展现刘备“爱兵如子”的仁德形象,通过责备自身来安抚赵云,体现其作为君主的政治智慧;其二,与赵云“舍命救主”的忠勇形成对比,凸显君臣之间的信任与情义;其三,强化“江山重于骨肉”的主题,暗示刘备以天下为己任的政治抱负,在表演中,刘备的“摔”并非真摔,而是通过“甩袖”“顿足”等身段配合念白,将复杂的情感外化,既避免了舞台上的危险,又达到了艺术感染力。