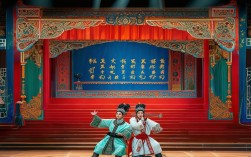

花木兰的故事自北朝《木兰辞》始,便在民间广为流传,而戏曲文本则为其注入了更丰富的戏剧冲突与人物血肉,从元杂剧到明清传奇,再到近代地方戏的改编,戏曲花木兰的文本既保留了“替父从军”的核心母题,又在不同剧种的文化语境中衍生出多样化的艺术表达,成为中国传统戏曲中女性英雄形象的典范。

文本源流与演变脉络

戏曲花木兰的文本雏形可追溯至元代,元末明初无名氏的《木兰女》杂剧,已初步构建了“女扮男装-从军征战-立功受封-身份揭秘”的叙事框架,但情节较为简略,侧重于“孝道”主题,木兰的动机被简化为“代父征戍”的单纯孝行,至明代,徐渭在《四声猿》中的《雌木兰替父从军》传奇,进一步丰富了人物心理与细节:木兰在出征前对镜梳妆的犹豫、军营中与战友的周旋、战后面对封赏的抉择,均通过细腻的唱词与念白展现,使形象从“符号化英雄”转向“有血肉的个体”,清代地方戏兴起后,花木兰文本迎来多元发展:京剧强化了“忠孝节义”的伦理教化,豫剧则突出了“保家卫国”的家国情怀,越剧侧重女性情感的细腻表达,各剧种根据自身艺术特性对情节、唱腔、身段进行再创造,形成“一母题多形态”的文本生态。

核心情节与叙事结构

戏曲花木兰的文本虽版本各异,但核心情节多围绕“身份转换”展开,可分为六个关键段落:

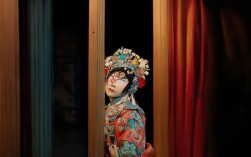

- 忧父替缨:朝廷征兵,花弧年老病弱,木兰女扮男装,以“刘彦贵”之名代父从军,此段多通过“闺阁戏”展现,如木兰对镜换装的身段、对父母的唱念,突出其孝顺与果敢。

- 辞别从戎:木兰告别家人,踏上征程,唱腔多从婉转转为激昂,如京剧《谁说女子享太平》以高亢的西皮流水表达“保家卫国”的决心。

- 军营周旋:在军中,木兰需隐藏女儿身,与战友同吃同住,应对训练与战事,豫剧《花木兰》中“巡营”一场,通过翻跌、打斗等武戏身段,展现其武艺高强,同时以“与贺元帅对答”的情节制造喜剧冲突。

- 沙场立功:木兰屡建战功,从普通士兵晋升为将军,此段以“武戏”为主,如《破阵子》《奇袭》等折,通过激烈的对打场面渲染英雄气概。

- 拒赏归乡:战后朝廷封官,木兰辞官归田,拒绝荣华富贵,如《雌木兰》中“辞朝”一折,以“万里赴戎机,关山度若飞”的唱词呼应《木兰辞》,凸显其淡泊名利。

- 身份揭秘:木兰还乡后,换上女装,战友惊见“昔日战友竟是红妆”,此段多作为高潮,通过“闺门旦”与“武生”的反差扮相,以及“开门见山”“手足相认”等情节,完成人物弧光的闭环。

人物形象的艺术塑造

戏曲花木兰的文本成功之处,在于突破了传统戏曲中“才女”“贞女”的女性刻板印象,塑造了“刚柔并济”的复合型形象,其“刚”体现在军营中的英武:身披铠甲、策马扬鞭,唱腔高亢激越,身段大开大合,如京剧《穆桂英挂帅》中“捧印”的气概,在花木兰身上同样鲜明;其“柔”则体现在女儿本真的流露:夜深人静时对父母的思念(如《思亲》唱段“月儿弯弯照边关”)、与战友相处时的细腻情谊,以及归家后“当窗理云鬓,对镜帖花黄”的娇羞,这种“刚柔”的辩证统一,通过戏曲“唱念做打”的综合艺术得以呈现:念白中既有“愿为市鞍马”的决绝,也有“不闻爷娘唤女声”的柔情;唱腔中既有“西皮导板”的苍劲,也有“二黄慢板”的婉转;身段中既有“起霸”的威武,也有“水袖”的柔美。

不同剧种文本的艺术特色对比

为更直观呈现戏曲花木兰文本的多样性,以下选取三个代表性剧种进行比较:

| 剧种 | 形成时期 | 核心情节侧重 | 代表唱段 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 清代中期 | 忠孝节义,伦理教化 | 《谁说女子享太平》 | 程派唱腔苍劲有力,身段工整,强调“形神兼备” |

| 豫剧 | 民国时期 | 保家卫国,家国情怀 | 《刘大哥讲话理太偏》 | 梆子腔高亢激昂,方言俚语增强生活气息,武戏火爆 |

| 越剧 | 民国时期 | 女性柔情,情感细腻 | 《花木兰羞答答施礼拜上》 | 唱腔柔美婉转,以“女子越剧”反串男装,凸显性别反差 |

相关问答FAQs

问题1:戏曲花木兰与《木兰辞》在情节和主题上有何主要区别?

解答:《木兰辞》作为叙事诗,以“万里赴戎机,关山度若飞”等诗句概括征战,侧重情节的简洁性与主题的普适性(孝勇双全、男女平等);戏曲文本则通过戏剧冲突细化情节,如增加“军营周旋”“身份揭秘”等场景,强化人物内心挣扎与人际互动,主题上,《木兰辞》突出“巾帼不让须眉”的朴素平等观,戏曲文本则融入更多伦理教化(如忠君、孝亲)与家国叙事,使形象更符合传统社会的价值取向。

问题2:豫剧《花木兰》为何能成为现代经典版本?

解答:其一,常香玉的“常派”艺术加持,其刚柔并济的唱腔(如将豫东调的奔放与豫西调的婉融结合)与精准的身段表演,赋予木兰鲜明的河南女性特质;其二,1951年常香玉为抗美援朝捐献“香玉剧社号”飞机的义举,使《花木兰》的“保家卫国”主题与现实时代精神共振,引发广泛共鸣;其三,剧本采用河南方言与民间俚语,如“刘大哥讲话理太偏”,语言质朴生动,贴近民众生活,增强了剧目的亲和力与传播力。