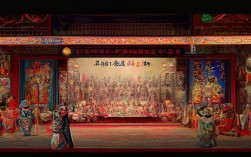

1996年,当电视媒体在中国家庭逐渐普及,传统戏曲正面临观众断层与市场萎缩的双重挑战,在这一背景下,河南卫视推出的戏曲栏目《梨园春》已开播两年,正处于探索如何让古老艺术与现代媒介深度融合的关键时期,这一年,栏目组策划并举办了首届“梨园春戏曲晚会”,以“荧屏架舞台,戏韵满中原”为主题,集结全国戏曲名家与民间戏迷,打造了一场兼具艺术高度与大众亲和力的戏曲盛宴,这场晚会不仅成为《梨园春》栏目发展史上的里程碑,更开创了中国戏曲电视化传播的新范式,为传统艺术在当代的传承与发展注入了强劲动力。

晚会诞生于文化复苏的时代浪潮中,1990年代中期,国家倡导“弘扬中华优秀传统文化”,戏曲作为民族文化的重要载体,亟需借助新兴媒介突破传播瓶颈,河南卫视立足中原文化沃土,依托《梨园春》栏目积累的观众基础,将舞台从演播厅延伸至更广阔的荧屏空间,晚会总导演在访谈中提到:“我们不想让戏曲成为博物馆里的标本,而是要让它在电视的光影中活起来,让年轻人也能感受到它的魅力。”这一理念贯穿晚会的始终,无论是节目编排还是呈现形式,都体现了对传统艺术的敬畏与创新突破。

堪称一部浓缩的中国戏曲精华集,既有历经百年沉淀的经典剧目,也有反映时代精神的新创作品;涵盖豫剧、京剧、越剧、黄梅戏等多个剧种,让观众在一台晚会中领略“百花齐放”的戏曲魅力,以下是部分代表性节目的梳理:

| 剧目名称 | 剧种 | 表演者 | 节目亮点 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰·刘大哥讲话理太偏》 | 豫剧 | 常香玉 | 时年76岁的常香玉以醇厚嗓音演绎经典唱段,展现“豫剧皇后”的宗师风范,舞台背景融入传统年画元素 |

| 《贵妃醉酒》 | 京剧 | 梅葆玖 | 梅派传人梅葆玖继承父亲梅兰芳的艺术精髓,水袖翻飞间尽显京剧雍容气度 |

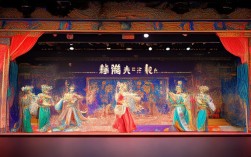

| 《梁山伯与祝英台·十八相送》 | 越剧 | 茅威涛、陈颖 | 越剧小生与花旦的默契配合,唱腔婉转,舞台设计以江南园林为背景,意境优美 |

| 《焦裕禄·老百姓的呼唤》 | 豫剧 | 李树建 | 现实题材豫剧新编,李树建以质朴唱腔塑造焦裕禄形象,引发观众强烈共鸣 |

| 《戏迷擂台·豫剧对唱》 | 豫剧 | 民间戏迷 | 来自河南各地的10名戏迷同台竞技,通过“猜唱段”“接唱词”等互动环节,展现民间戏曲活力 |

这种“名家名段+新创剧目+群众参与”的结构,打破了传统戏曲晚会“曲高和寡”的刻板印象,晚会在舞美设计上也大胆创新,首次采用多机位拍摄与虚拟现实技术,如《花木兰》选段中,通过LED屏展现战场烽火与田园风光,让观众身临其境;而《贵妃醉酒》则运用追光灯与烟雾效果,营造出宫廷夜宴的朦胧美感,技术的加持让戏曲艺术在保留传统韵味的同时,更符合当代观众的审美习惯。

演员阵容堪称“老中青三代同堂,名家新秀交相辉映”,常香玉、唐喜成等老一辈艺术家虽年事已高,却依然以饱满的热情登台,他们的表演不仅是技艺的展示,更是对戏曲精神的传承,中青年演员如李树建、小香玉等,则在继承传统的基础上融入个人理解,李树建在《焦裕禄》中借鉴了话剧的表演手法,让人物形象更加立体;小香玉则以青春活泼的演绎,为传统豫剧注入年轻活力,更令人感动的是民间戏迷的参与,来自农村的戏迷王大叔,凭借自学多年的《朝阳沟》选段赢得满堂喝彩,他的质朴与真诚让观众看到戏曲在民间的深厚根基,正如晚会主持人所说:“戏曲的舞台,不仅属于名家,更属于每一个热爱它的人。”

晚会的播出产生了轰动效应,据当时的收视率调查显示,晚会播出当晚在河南地区的收视率达到45%,全国观众超2亿人,创下戏曲类节目的收视纪录,观众纷纷来信来电,表示“第一次觉得戏曲这么好看”“跟着爸妈一起看,竟然看哭了”,这场晚会不仅让《梨园春》栏目一跃成为全国知名品牌,更带动了戏曲热潮的兴起——河南各地的戏曲培训班报名人数激增,中小学戏曲社团纷纷成立,甚至出现了“戏曲热”带动旅游的现象,许多外地观众专程到河南观看戏曲演出。

从更长远的文化视角看,1996年“梨园春”戏曲晚会的意义远超一场电视节目,它开创了“电视+戏曲”的传播模式,为传统艺术找到了与当代媒介融合的有效路径;它证明了戏曲并非“过时艺术”,只要找到合适的表达方式,依然能吸引年轻观众;更重要的是,它激发了全社会的文化自觉,让更多人参与到戏曲的保护与传承中,此后,《梨园春》持续举办“戏迷擂台”“名家演唱会”等品牌活动,成为中国戏曲传承的重要阵地,而1996年的这场晚会,正是这一切的起点。

FAQs:

问:1996年“梨园春”戏曲晚会为何能成为经典?

答:这场晚会的成功源于多重因素:一是精准把握时代需求,在戏曲面临挑战时,通过电视媒介创新传播方式;二是节目编排兼顾经典与创新,既有名家名段的权威性,又有新创剧目与群众参与的大众性;三是技术赋能,舞美与拍摄手法突破传统,增强观赏性;四是情感共鸣,通过现实题材与民间故事,让观众感受到戏曲的温度与生命力。

问:这场晚会对中国戏曲电视化传播产生了哪些影响?

答:它开创了“栏目+晚会”的常态化传播模式,推动《梨园春》成为全国性戏曲品牌;确立了“名家+戏迷”的互动范式,增强了观众的参与感与归属感;证明了戏曲电视化的可行性,催生了全国范围内戏曲栏目的兴起,如央视《空中剧院》等;它探索了传统艺术与现代媒介的融合路径,为后续戏曲类节目提供了宝贵经验。