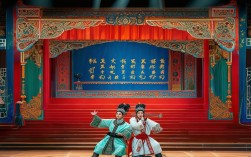

京剧《红线盗盒》作为传统武旦戏的经典剧目,其舞台图片凝聚着京剧艺术的程式之美与写意之韵,这些图片不仅是演出的瞬间定格,更通过服饰、身段、构图等元素,传递出剧中人物的侠义精神与艺术家的创作巧思。

从剧目渊源看,《红线盗盒》取材自唐代袁郊《甘泽谣》中“红线盗盒”的传奇故事,讲述潞州节度使薛嵩的侍女红线,为化解魏博节度使田承嗣的兵祸,夜入田府盗取金盒,最终以武止戈的侠义之举,在京剧舞台呈现中,这一故事被提炼为以武旦为核心、以“轻功盗盒”为高潮的折子戏,而舞台图片则精准捕捉了这一过程中的视觉精华。

服饰是图片中最直观的艺术符号,红线作为身份特殊的侠女,其装扮既区别于青衣的端庄,又区别于刀马旦的厚重,形成独特的“武旦美学”,经典图片中,红线常身着粉红色战裙,上缀银线绣成的云纹,裙摆层叠如浪,既显少女灵动,又暗合“夜行”的轻盈;上身对襟袄,用湖蓝色绸缎为底,领口、袖口滚金边,胸前配“如意头”云肩,银泡与绒花点缀其间,在灯光下折射出柔光,弱化了武戏的刚猛,强化了女侠的妩媚,头饰尤为关键:梳“古装头”,戴“凤冠”,额前垂“挑心”与“鬓花”,眉心一点“红痣”,既保留传统京剧的“头面”规制,又通过点翠与银饰的搭配,凸显人物机敏灵动的气质,脚踩“彩鞋”,鞋尖缀彩色丝穗,在跳跃、翻转时随动作飘动,成为图片中动态线条的重要组成。

身段动作的凝固是图片的灵魂。“盗盒”一场是全剧核心,图片多选取红线“探夜”“越墙”“取盒”三个关键瞬间的动态,探夜”时,红线单足立地,身体前倾,左手持剑指地,右手提裙摆,头微侧、眼顾盼,靠旗(武旦标志性装饰)随身体扭转形成半弧形,裙摆与飘带自然下垂,营造出“夜潜田府”的紧张感;“越墙”瞬间,图片常定格为其腾空跃起,双腿呈“剪式”,战裙完全展开,如蝴蝶展翅,而眼神专注凝视前方,将“轻功”的“轻”与“险”具象化;“取盒”时,红线卧身于案几之下,单手前伸,指尖微颤,另一手按地,身体几乎与地面平行,靠旗下垂,裙铺地如莲,这一“卧鱼”身段既展现柔韧性,又通过低视角构图突出“盗”的隐蔽与精准,这些动作并非随意摆拍,而是严格遵循京剧“腰为轴、手为语、眼为神”的表演法则,图片通过抓拍动作的“爆发点”,让观众直观感受“武戏文唱”的含蓄与张力。

舞台美术的烘托为图片注入氛围感,传统《红线盗盒》布景极简,一桌二椅象征田府内堂,背景常以“月亮门”或“竹林剪影”写意呈现,而灯光则承担营造意境的重任,经典图片中,多用冷蓝色光打底,模拟月夜幽暗,而追光聚焦于红线身上,形成“月下侠影”的视觉焦点;当她盗得金盒时,灯光骤然转为暖黄色,金盒在光线下反射出金属光泽,与人物面部的喜悦神态呼应,形成“柳暗花明”的戏剧效果,构图上,图片多采用“黄金分割”,红线居中偏左,背景的“月亮门”形成框架式构图,既突出主体,又延伸画面空间感,符合京剧“虚实相生”的美学原则。

不同流派的演绎也为图片增添多样性,荀慧生先生开创的荀派《红线盗盒》,强调“唱念做舞”并重,图片中红线表情丰富,眉目传神,身段柔美中带俏皮,适合表现少女的娇憨与机敏;而尚小云先生代表的尚派则突出“武戏文唱”,图片中红线的动作大开大合,靠旗随动作大幅摆动,眼神坚毅,彰显侠女的果敢与威仪,不同艺术家的创作,让同一剧目在图片呈现上呈现出“同中有异”的艺术魅力。

相关问答FAQs

Q1:《红线盗盒》中红线的服饰为什么以粉红色为主?

A:粉红色在京剧服饰中常象征青春、灵动与柔美,红线作为年轻侠女,其性格兼具少女的娇憨与武者的英气,粉红色战裙既能凸显其女性特质,又通过银线云纹、金边滚饰等细节避免甜腻,符合“武旦”行当“刚柔并济”的定位,粉红色在冷色调的月夜舞台背景中尤为醒目,能迅速抓住观众视线,强化视觉焦点。

Q2:京剧武旦的“踩跷”技巧在《红线盗盒》的图片中如何体现?

A:“踩跷”是传统武旦表演的特殊技巧,演员需将木质跷板绑在脚上,模拟古代女子“三寸金莲”的形态,通过脚尖行走、跳跃展现身段的轻盈与柔美,在《红线盗盒》的经典图片中,红线“越墙”“卧鱼”等动作时,脚踩彩跷,脚尖绷直,足弓呈优美弧线,裙摆随跷步飘动,既还原了历史背景,又通过“跷功”的难度凸显演员的功底,形成“武中有媚、媚中有险”的独特视觉效果。