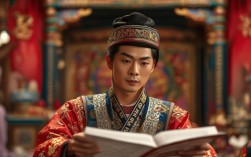

程咬金作为中国民间传说与戏曲艺术中极具辨识度的角色,其“麻参军”的故事在戏曲电影中呈现出独特的艺术魅力,在传统戏曲中,程咬金常以麻脸、魁梧的“草莽英雄”形象出现,“麻参军”特指其早年因生活所迫落草为寇,后受招安参军的核心情节,这一故事既展现了市井小民的生存智慧,也凸显了“福将”形象的喜剧张力,戏曲电影在改编这一题材时,既保留了戏曲程式化的表演精髓,又通过电影语言强化了叙事张力,使这一经典角色焕发新生。

在传统舞台艺术中,程咬金的“麻参军”情节多见于《程咬金当锏》《程咬金招亲》等剧目,其形象设定融合了历史演义与民间想象。《说唐》等话本中,程咬金本是济州斑鸠店卖油贩子,因麻脸、力大、性憨被戏称为“老程麻子”,后因劫皇纲、打官司被迫落草瓦岗山,最终在秦琼等人劝说下参军,成为大唐开国元勋,戏曲表演中,演员通过“炸脸”(面部化妆突出麻点)、“魁霸步”(稳健有力的台步)以及“哇呀呀”的炸音唱腔,塑造出粗犷中带狡黠、勇猛中显憨厚的性格,例如京剧《程咬金三斧头》中,程咬金与尉迟恭的对骂戏,通过“念白如珠、身段如风”的表演,将“三斧头定瓦岗”的传奇演绎得诙谐生动。

戏曲电影对“麻参军”的改编,则是在舞台艺术基础上实现了“破圈”传播,以豫剧电影《程咬金参军》(1986年)为例,影片开篇即用长镜头展现斑鸠店的市井风貌:油坊的木榨声、小贩的叫卖声与程咬金(陈派传人小唐玉生饰)挑油担的“跺子步”形成声画对位,迅速将观众带入情境,与传统戏曲“一桌二椅”的简约布景不同,电影通过实景搭建还原了斑鸠店的青石板路、瓦岗山的山寨木寨,程咬金“麻脸”特写镜头中,油汗混合着麻点的细节,让市井小民的生存质感扑面而来,在“参军”高潮戏中,影片采用交叉剪辑:程咬金在县衙受审时的“跪爬”身段与参军后校场操练的“翻抢”动作交替出现,既保留了戏曲“虚拟化”表演的精髓,又通过镜头节奏强化了身份转变的戏剧冲突。

不同剧种的戏曲电影对“麻参军”的诠释各具特色,京剧电影《程咬金》(2010年)更侧重“大派头”,通过蟒袍玉带的行头与高亢的西皮唱腔,凸显程咬金“混世魔王”的霸气;川剧电影《程咬金盗御马》(2015年)则融入川剧“变脸”绝活,程咬金盗马时的“麻脸变笑脸”,将人物的机敏与诙谐可视化,这些改编虽风格迥异,但均抓住了程咬金“草根英雄”的核心特质——他的“麻”不仅是外貌特征,更是市井智慧与生命韧性的象征,正如戏曲谚语所言:“程咬金的麻子,麻中有福,福中带乐。”

戏曲电影中的“程咬金麻参军”之所以历久弥新,在于它完成了从“民间传说”到“艺术符号”的升华,程咬金的“麻”打破了传统英雄“完美无瑕”的刻板印象,他的“参军”不是靠家世或武功,而是靠“敢闹敢拼”的草根精神,这种精神在当代语境下,恰与普通人“逆袭”的价值观共鸣,当电影镜头扫过年老程咬金抚摸麻脸的特写,观众看到的不仅是一个历史人物,更是一个承载着民间乐观主义的文化符号。

| 剧种 | 戏曲电影特点 | “麻参军”情节亮点 |

|---|---|---|

| 京剧 | 注重行头与唱腔,风格大气 | 程咬金校场“三斧头震全军”,麻脸特写与蟒袍形成反差 |

| 豫剧 | 强调市井生活,表演质朴 | 斑鸠店“卖油”戏用实景还原,麻脸油汗细节凸显草根性 |

| 川剧 | 融绝活表演,风格诙谐 | “盗御马”时变脸绝活,麻脸变化体现人物机敏 |

FAQs

Q:程咬金“麻参军”的故事在戏曲中为何常带有喜剧色彩?

A:喜剧色彩的源于程咬金“粗中有细”的性格设定与民间叙事的“反英雄”偏好,他虽为草莽,却因“麻脸”“憨直”等特质消解了英雄的严肃性,如京剧中“三斧头”的夸张表演、川剧“变脸”的诙谐设计,均通过“缺陷美”制造笑点,同时传递“小人物也能成英雄”的平民价值观,符合戏曲“寓教于乐”的传统。

Q:戏曲电影在表现程咬金“麻参军”时,如何平衡舞台表演与电影语言?

A:戏曲电影通过“虚实结合”实现平衡:一方面保留戏曲程式化表演,如程咬金的“跺子步”“炸脸”化妆、唱腔设计;另一方面运用电影镜头强化细节,如特写麻脸纹理、实景搭建市井场景、交叉剪辑身份转变,例如豫剧电影中,程咬金参军前的“跪爬”身段与参军后的“翻抢”动作交替,既保留戏曲身段韵律,又通过镜头节奏提升叙事张力,让传统舞台艺术更贴近电影观众的审美体验。