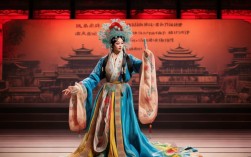

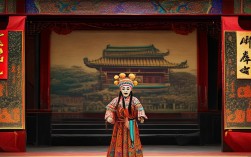

在数字化传播日益普及的今天,传统戏曲以视频为载体焕发新生,“戏曲汉宫血泪视频”成为连接古典艺术与现代观众的重要纽带。“汉宫血泪”通常取材于传统戏曲《汉明妃》,讲述了汉代王昭君在宫廷中遭遇的倾轧、冷落与无奈,最终远嫁匈奴的悲剧命运,其核心情感在于“血泪”——既有个人命运的悲怆,也有家国情怀的厚重,这类视频通过影像记录,让戏曲的唱、念、做、打得以完整呈现,为观众提供了沉浸式的艺术体验。

从剧情来看,《汉明妃》中的“汉宫血泪”并非单一情节,而是层层递进的情感积累,开篇常以“选美”为引,王昭君因才貌双全遭奸人嫉妒,被贬冷宫;其间“毛延寿献画”“元帝识画”等桥段,揭露了宫廷的黑暗与帝王的无情;而“别汉”“出塞”等核心场次,则通过昭君的哭别、思乡、对故国的眷恋,将“血泪”情感推向高潮,不同剧种的改编略有差异,如京剧侧重昭君的刚烈与家大义,豫剧则强化其民间女子的柔韧与悲情,但“汉宫”的压抑、“血泪”的凄美始终是核心,视频中,演员通过精湛的表演,将昭君的“喜、怒、哀、惧”刻画得淋漓尽致:冷宫中的幽怨、得知和亲时的绝望、踏上征途时的决绝,每一个眼神、每一个水袖的甩动,都传递出穿透时空的情感张力。

艺术特色上,“戏曲汉宫血泪视频”集中展现了传统戏曲的程式美与写意性,唱腔方面,京剧以西皮、二黄为主,如《出塞》唱段“见坟台哭一声珠泪滚滚”,旋律婉转低回,字字泣血;豫剧则用梆子腔的激越与悲怆,凸显昭君的刚烈,表演上,“唱念做打”相得益彰:“唱”以情带声,“念”如泣如诉,“做”中的“卧鱼”“甩袖”“跪步”等程式动作,既是对宫廷礼仪的模仿,也是人物内心的外化——如“跪步”表现昭君对汉帝的怨怼与不舍,“卧鱼”则传递出对故国山河的凝望,舞美方面,传统戏曲的“一桌二椅”与现代舞台技术结合,视频中冷宫的幽暗、塞外的苍茫通过光影、布景得以强化,既保留了戏曲的写意精髓,又增强了视觉冲击力。

不同版本的“戏曲汉宫血泪视频”各具特色,为观众提供了多元选择,以下列举几个经典版本供参考:

| 版本类型 | 主演/剧团 | 特点亮点 | 观看平台(部分) |

|---|---|---|---|

| 京剧《汉明妃》 | 李维康(京剧) | 李维康嗓音甜润,表演细腻,“出塞”一唱段被誉为“经典中的经典”,情感层层递进 | CCTV戏曲频道、腾讯视频 |

| 豫剧《汉明妃》 | 马金凤(豫剧) | 马金凤“金嗓子”高亢激越,将梆子腔的悲情与昭君的刚烈结合,极具感染力 | 河南卫视、爱奇艺 |

| 昆曲《昭君出塞》 | 张继青(昆曲) | 昆曲水磨腔婉转悠扬,张继青表演含蓄内敛,细节处见真章,凸显“悲而不伤” | B站、国家大剧院官网 |

观看“戏曲汉宫血泪视频”不仅是艺术欣赏,更是对传统文化的深度解读,视频中,服饰的“蟒、帔、靠”、妆容的“贴片子、点翠”、道具的“马鞭、宝剑”,都蕴含着丰富的文化符号——如昭君所穿“青衣”象征其身份低微与命运凄苦,“红色披风”则暗示其内心的炽热与家国情怀,通过视频,年轻观众可以直观感受戏曲的“虚拟性”:如“马鞭”代马,“圆场”代千里,这些程式化的表演背后,是中华民族“虚实相生”的审美智慧。

这类视频还承载着历史与现实的对话,王昭君的故事虽源于汉代,但其“和亲”背后的无奈、个人在时代洪流中的渺小,至今仍能引发共鸣,视频中,昭君的“血泪”不仅是个人命运的悲歌,更是对和平的呼唤、对人性尊严的坚守,这种跨越千年的情感共鸣,正是传统戏曲历久弥新的关键。

相关问答FAQs

Q1:《汉宫血泪》和《昭君出塞》是同一出戏吗?两者有何关联?

A1:《汉宫血泪》与《昭君出塞》均取材于王昭君的故事,但侧重点不同。《汉宫血泪》通常指戏曲中展现昭君在汉宫遭遇的部分,如冷宫幽怨、遭人陷害等,核心是“悲”;而《昭君出塞》则聚焦其离开汉宫、远赴匈奴的过程,核心是“别”与“义”,许多剧种(如京剧、豫剧)会将两者结合为完整剧目,前半部分“汉宫血泪”铺垫悲剧命运,后半部分“昭君出塞”升华家国情怀,共同构成昭君故事的完整叙事。

Q2:观看戏曲汉宫血泪视频时,如何更好地理解唱词和表演?

A2:可通过“三步法”深化理解:第一步,关注字幕与背景介绍,许多视频会提供逐字唱词和历史背景解析,帮助理解剧情逻辑;第二步,观察表演程式,如“水袖甩动”表悲愤、“台步蹉跌”表跌宕,戏曲的“一举一动皆有含义”,需结合程式语汇解读人物心理;第三步,对比不同版本,如京剧重“唱”,豫剧重“情”,昆曲重“韵”,通过对比感受同一故事在不同剧种中的艺术表达,更能体会戏曲的多样性与包容性。