《忠保国》是中国传统戏曲中极具代表性的经典剧目,尤其在京剧、晋剧、秦腔等多个剧种中广为流传,以明代宫廷斗争为背景,通过忠臣义士与奸佞权臣的激烈冲突,歌颂了忠君爱国、舍生取义的崇高精神,展现了传统戏曲“高台教化”的文化功能,其剧情跌宕起伏,人物形象鲜明,唱腔设计精妙,历经数百年舞台实践,成为观众耳熟能详的“骨子老戏”之一。

历史背景与剧情

《忠保国》的故事发生于明代中期,时值明成宗(或作明宪宗)年幼,其母李艳妃(又称李艳庄)垂帘听政,李艳妃之父李良野心膨胀,利用外戚身份独揽大权,企图通过威逼利诱让女儿让出皇权,进而篡夺朱氏江山,面对父亲的步步紧逼,李艳妃陷入忠孝两难的困境:一方面是生父的权势逼迫,另一方面是对幼子皇位的责任与对朝廷忠臣的信任。

危急时刻,以定国公徐延昭(人称“铜锤国公”)和兵部侍郎杨波(杨继业后人,世称“杨侍郎”)为代表的忠臣挺身而出,徐延昭手持先帝所赐的“铜锤”,象征皇权与正义,多次进宫苦谏李艳妃,揭露李良的篡位阴谋;杨波则联合朝中忠臣,调遣兵马,以武力为后盾,准备随时保卫国家,李良为达目的,不惜勾结朝中奸佞,设计陷害忠臣,甚至企图加害李艳妃的幼子。

在徐延昭、杨波等人的忠勇护国下,李良的阴谋彻底败露,李艳妃幡然醒悟,认清了父亲的真面目,重新将皇权交还幼子,并重用忠臣,国家转危为安,忠臣义士的气节与智慧得以彰显,奸佞之徒受到惩处,剧情以“保国成功、忠义得彰”的圆满结局收场,既满足了观众对正义的期待,也传递了“忠君爱国”的传统价值观。

主要人物形象分析

《忠保国》的成功离不开丰满立体的人物塑造,剧中核心人物各具特色,其性格冲突推动了剧情发展,也承载了剧作的思想内涵,为更直观呈现,现将主要人物形象整理如下:

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典情节与象征意义 |

|---|---|---|---|

| 徐延昭 | 定国公,先朝老臣 | 忠勇刚直,老成持重,敢于直谏 | 手持“铜锤”象征先帝授权与皇权威严,多次冒死进宫劝谏李艳妃,是忠臣的典型代表。 |

| 杨波 | 兵部侍郎,杨家将后人 | 智勇双全,忠心耿耿,有谋略 | 联合朝臣、调遣兵马,以武力为后盾保国,展现忠臣的担当与智谋。 |

| 李艳妃 | 当朝太后,李良之女 | 从软弱动摇到幡然醒悟 | 身处忠孝矛盾中,最终选择国家大义,体现人性的复杂与成长。 |

| 李良 | 李艳妃之父,国丈 | 奸诈野心,专权跋扈 | 作为奸佞代表,其篡位阴谋推动戏剧冲突,警示外戚干政的危害。 |

徐延昭与杨波是剧中忠臣的“双璧”:徐延昭以“老臣”身份象征朝廷的根基与传统道德,其唱腔苍劲悲壮,表演沉稳大气,展现“老成谋国”的智慧;杨波则以“少壮派”形象代表新生代的忠勇,唱腔激昂高亢,身段利落,凸显“舍生取义”的激情,两人性格互补,共同构成忠臣群体的完整画像,李艳妃的形象则具有复杂性,她既是母亲、女儿,也是太后,其心理转变过程折射出封建伦理中“家国同构”的矛盾,也为剧情增添了层次感,李良作为反面典型,其阴险狡诈与最终失败,强化了“善恶有报”的价值判断。

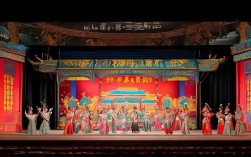

艺术特色与舞台呈现

《忠保国》作为传统戏曲的经典,在艺术上集唱、念、做、打于一体,充分展现了中国戏曲的独特魅力。

唱腔设计是剧作的灵魂,徐延昭的唱腔以老生“铜锤”唱法为主,多用西皮导板、原板,节奏沉稳,音域宽广,如“千岁爷驾坐在九龙口上”等唱段,通过苍劲的嗓音与拖腔的起伏,展现人物的忠心与忧虑;杨波的唱腔则兼具文武老生的特点,西皮流水、二黄导板交替使用,激昂中见细腻,表现其忠勇与智谋;李艳妃的唱腔以青衣“梅派”或“程派”风格为基调,婉转哀怨,体现其内心的挣扎与醒悟,不同角色的唱腔各具特色,既区分了人物身份,也强化了戏剧感染力。

表演程式严格遵循戏曲“虚实结合”的美学原则,徐延昭手持铜锤的“亮相”、杨波披挂戎装的“起霸”、李良奸笑时的“捋髯”等动作,均经过高度提炼,成为人物性格的符号化表达,舞台调度上,通过“走边”“起霸”“对枪”等传统程式,展现宫廷斗争的紧张氛围,如徐延昭与李良在朝堂上的“对斥”,通过身段与念白的交锋,将矛盾推向高潮。

脸谱与服饰也极具象征意义,徐延昭勾红脸,象征忠义赤诚;李良勾白脸,代表奸诈阴险;杨波为俊扮,体现文臣的儒雅,服饰上,徐延昭身着蟒袍、玉带,凸显其公爵身份;杨波纱袍、玉带,展现文官风范;李艳妃的凤冠、霞帔,彰显太后的尊贵,这些视觉元素与表演、唱腔相辅相成,共同塑造出鲜明的人物形象与舞台意境。

传承与当代价值

《忠保国》自清代成型以来,历经数百年舞台传承,成为各剧种保留剧目,京剧大师马连良、谭富英、裘盛戎等均擅演此剧,其表演风格与唱腔处理对后世影响深远,当代舞台上,尚长荣、于魁智等艺术家仍在演绎此剧,通过创新舞台呈现(如灯光、音效的现代化运用),让年轻观众感受到传统戏曲的魅力。

其文化价值不仅在于艺术上的成就,更在于所传递的精神内核。“忠保国”所倡导的“忠君爱国”“舍生取义”,在当代语境下已升华为对国家、民族的忠诚与担当,对正义、良知的坚守,剧中“国家利益高于一切”的主题,与社会主义核心价值观中的“爱国”“敬业”“诚信”“友善”相契合,为传统戏曲的现代化转化提供了范例,其对人性的深刻洞察(如李艳妃的矛盾心理)、对权力异化的警示(如李良的野心),至今仍具有现实意义。

相关问答FAQs

问题1:《忠保国》与其他忠义题材戏曲(如《赵氏孤儿》《四郎探母》)相比,主题侧重有何不同?

答:《忠保国》的核心主题是“集体忠义”与“家国大义”,通过徐延昭、杨波等忠臣群体的协作,展现“保国”的集体力量,强调“忠君”与“爱国”的统一;《赵氏孤儿》侧重“舍生取义”的个体牺牲,程婴等人以个人性命换取忠良血脉,突出“义”的悲壮;《四郎探母》则聚焦“家国矛盾”,杨四郎在“忠君”与“孝亲”间的挣扎,体现人性的复杂与无奈,三者虽均涉及“忠义”,但《忠保国》更强调“国家至上”的集体主义精神。

问题2:传统戏曲中“保国”题材为何经久不衰?其当代价值体现在哪些方面?

答:“保国”题材经久不衰,根源在于契合中华民族“家国同构”的文化心理与“天下兴亡,匹夫有责”的民族精神,这类剧目通过忠奸对立的戏剧冲突,满足观众对正义的期待,传递“忠勇智廉”的道德理想,当代价值主要体现在三方面:一是文化传承,作为传统戏曲的经典载体,保留着唱腔、表演等非物质文化遗产;二是教育功能,以艺术形式弘扬爱国主义精神,培育社会责任感;三是艺术创新,为戏曲现代化提供范例,推动传统艺术与当代审美融合,焕发新的生命力。