马金凤作为豫剧艺术史上的一座丰碑,被誉为“洛阳牡丹”,其独特的艺术风格与深厚的表演造诣,为豫剧的发展注入了不朽的生命力,以“戏曲豫剧马金凤专辑”为核心,不仅是对其艺术成就的集中梳理,更是对豫剧“洛阳派”传承脉络的深度呈现,专辑收录的经典剧目与唱段,如同一面镜子,映照出马金凤从舞台青衣到宗师大家的艺术蜕变,也折射出豫剧从地方戏走向全国舞台的辉煌历程。

马金凤的艺术生涯始于动荡的年代,1922年出生于山东曹县,后随家人迁居河南洛阳,她自幼跟随父亲学唱山东梆子,12岁拜豫剧名宿马双枝为师,正式踏入豫剧行当,早期的演出经历让她积累了丰富的舞台经验,也让她在传统戏的基础上不断探索创新,20世纪40年代,她在洛阳组建“红星剧社”,开始尝试将豫东调的高亢激昂与豫西调的委婉深沉相融合,逐渐形成了独具特色的“洛阳派”豫剧风格,这种风格打破了豫剧地域流派的界限,以“大本腔”(真声为主)的唱腔为核心,辅以稳健的身段和饱满的情感,塑造了一系列深入人心的女性形象。

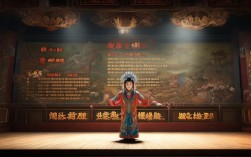

专辑中的代表剧目,是马金凤艺术成就的最佳载体。《穆桂英挂帅》无疑是其最具代表性的作品,尤其是“辕门外三声炮如同雷震”的经典唱段,成为豫剧史上不可逾越的高峰,在这部戏中,马金凤突破传统旦行“娇柔”的表演范式,以花脸唱法的浑厚与力度,塑造出穆桂英“挂帅出征”的豪迈气概,她通过眼神的凌厉、身段的挺拔,将一位年过五旬却仍心怀家国的女英雄形象刻画得淋漓尽致,唱腔上,她运用“脑后音”与“胸腔共鸣”的结合,使高音区激越高亢,中音区醇厚饱满,低音区沉稳有力,形成“音域宽、气势足”的独特听觉效果,这种“以声塑形、以形传神”的表演方式,不仅丰富了豫旦的表演手段,更开创了“闺门旦”与“刀马旦”融合的艺术新路。

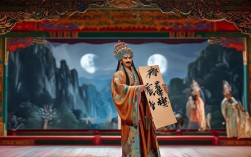

另一部经典《花打朝》则展现了马金凤喜剧表演的天赋,她饰演的程七奶奶,性格泼辣、机智幽默,通过夸张而不失分寸的肢体语言与诙谐生动的唱腔,将市井小人物的鲜活与正义感表现得淋漓尽致,尤其是“吃菜要吃白菜心”的唱段,她以口语化的演唱风格,配合俏皮的台步与眼神,让观众在捧腹之余感受到角色的质朴与善良,这种“俗中见雅、雅中含趣”的表演,打破了豫剧“悲苦戏”为主的刻板印象,拓展了豫剧的题材边界,也为豫剧的通俗化传播奠定了基础。

《对花枪》是马金凤晚年艺术成熟的代表作,她在剧中饰演的姜桂枝,融合了青衣的端庄与老旦的苍劲,唱腔中既有少女的娇羞,又有老将的沉稳,尤其是“大战十合”的武戏段落,年逾古稀的她仍能展现出扎实的功底,靠旗的颤动、翎子的晃动,都与唱腔节奏完美配合,体现出“稳、准、狠”的表演精髓,这部戏不仅是她个人艺术生涯的归纳,更是豫剧“文武兼备”传统的生动体现。

为更清晰地呈现专辑的艺术特色,以下以部分经典剧目为例,进行具体解析:

| 剧目名称 | 代表唱段 | 艺术特色 | 人物塑造 |

|---|---|---|---|

| 《穆桂英挂帅》 | “辕门外三声炮如同雷震” | 大本腔为主,高亢激昂,真假声结合,节奏明快 | 穆桂英:豪迈、坚韧、心怀家国的女英雄 |

| 《花打朝》 | “吃菜要吃白菜心” | 口语化唱腔,诙谐幽默,身段灵活,贴近生活 | 程七奶奶:泼辣、机智、正义感十足的市井女性 |

| 《对花枪》 | “姜桂枝坐雕鞍泪流满面” | 唱腔醇厚,情感细腻,融合青衣与老旦特点 | 姜桂枝:端庄、坚韧、文武双全的古代女性 |

| 《杨八姐游春》 | “久闻佘太君威名大” | 婉转中透着刚毅,板式多变,韵味十足 | 杨八姐:聪慧、勇敢、敢于反抗的巾帼形象 |

马金凤的艺术成就不仅体现在舞台表演上,更在于她对豫剧声腔与表演体系的革新,她打破了豫东调与豫西调的壁垒,将两种声腔的精华融为一体,形成了“豫剧洛阳腔”的独特风格,这种风格既有豫东调的“高亢激越”,又有豫西调的“委婉细腻”,适合表现不同性格、不同年龄的女性形象,在表演上,她强调“以情带声、以形传神”,注重眼神与身段的配合,通过细腻的细节刻画,让角色立体丰满,她的表演不仅影响了豫剧界,更对其他地方剧种产生了深远影响,被誉为“豫剧马派”创始人。

专辑的录制与发行,是对马金凤艺术遗产的抢救性保护,早期的录音资料多为现场演出实况,音质虽不及现代录音技术,却保留了最原始的舞台魅力;后期的数字修复版本,则通过技术手段提升了音质清晰度,让新一代观众能更清晰地感受其唱腔的细节,无论是“老唱片”的怀旧质感,还是“数字专辑”的现代便捷,都承载着马金凤艺术的永恒价值,专辑中的每一句唱腔、每一个身段,都是她对豫剧艺术毕生探索的结晶,也是豫剧文化传承的重要载体。

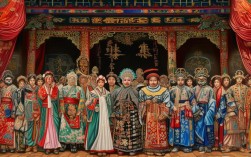

马金凤的艺术生命跨越了近一个世纪,她不仅培养了何慧、李金枝等一大批优秀弟子,更通过演出、教学、录制专辑等方式,让豫剧走向全国、走向世界,她常说:“戏比天大,艺无止境。”这种对艺术的执着与敬畏,正是她能够成为一代宗师的关键所在,当我们聆听马金凤专辑中的经典唱段,仍能感受到那股穿越时空的艺术力量——那是洛阳牡丹的芬芳,是豫剧艺术的魂魄,更是中华优秀传统文化生生不息的见证。

相关问答FAQs

Q1:马金凤的“洛阳派”豫剧与其他流派(如常香玉的“常派”)有何不同?

A1:马金凤的“洛阳派”与常香玉的“常派”同属豫剧旦行流派,但艺术风格各有侧重,常派以“豫西调”为基础,唱腔华丽婉转,表演细腻传神,擅长塑造悲剧性人物(如《花木兰》中的花木兰);而马派以“大本腔”为核心,唱腔高亢浑厚,表演刚健豪迈,更注重塑造英姿飒爽、性格鲜明的女性形象(如《穆桂英挂帅》中的穆桂英),在声腔上,常派讲究“假声托腔”,马派则强调“真声为主,真假结合”;在表演上,常派重“情”,马派重“气”,形成了“常派婉约、马派豪放”的艺术格局。

Q2:马金凤的专辑中,哪部剧目最适合初学者了解豫剧?

A2:推荐《花打朝》,这部剧目剧情轻松幽默,唱段口语化、生活化,没有过于高亢的音域和复杂的板式,易于接受,马金凤在剧中的表演生动活泼,程七奶奶的形象贴近生活,能够让初学者直观感受豫剧的“俗趣”与“生活化”特质,剧中“吃菜要吃白菜心”等经典唱段旋律简单、朗朗上口,适合作为豫剧入门的“敲门砖”,激发对豫剧艺术的兴趣。