京剧《大闹天宫》作为中国戏曲宝库中的经典武戏代表作,改编自古典名著《西游记》前七回,以孙悟空大闹天庭的传奇故事为主线,充分展现了京剧艺术的武打绝活与角色塑造魅力,全剧情节跌宕起伏,从石猴出世、龙宫夺宝,到官封弼马温、自封齐天大圣,再到大闹蟠桃会、酣战天兵天将,最终被如来佛祖压于五行山下,完整呈现了孙悟空从桀骜不驯到暂受约束的历程,既保留了原著的神话色彩,又融入了京剧舞台的程式化美学。

剧情以孙悟空的反抗精神为核心展开:开篇“花果山称王”通过石猴出世、拜师学艺的铺垫,展现其神通初成的少年意气;“龙宫借宝”中他索取金箍棒、锁子甲,直言“皇帝轮流做,明年到我家”,初步显露叛逆之姿;“官封弼马温”则通过招安与反下天庭的情节,揭露天庭等级制度的虚伪,强化了“不伏麒麟辖,不伏凤凰管”的性格;“大闹蟠桃会”是全剧高潮,孙悟空偷饮御酒、盗食金丹,搅乱王母盛宴,面对天兵天将的围剿,他以一敌众,与二郎神斗法、与哪吒交锋,将武戏的激烈冲突推向顶点;五行山压猴”以如来佛祖的收尾,为故事暂告段落,留下“五百载后待取经”的伏笔。

剧中主要人物形象鲜明,孙悟空的塑造尤为经典:他兼具猴的机敏、神的通力与人的叛逆,通过“窜蹦跳跃”“抓耳挠腮”等身段,结合“云手”“鹞子翻身”等程式化动作,将石猴的野性与齐天大圣的威武融为一体;念白上以脆亮炸响的京白展现其急智,唱腔中则用高亢的西皮流水表现其豪迈,玉帝的昏庸懦弱、太白金星的圆滑世故、二郎神的刚正骄傲,以及天兵天将的刻板威严,均通过脸谱、服饰与表演形成鲜明对比,共同构建了天庭等级森严却又暗藏矛盾的世界。

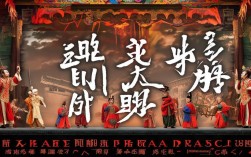

京剧《大闹天宫》的艺术特色集中体现在武戏设计与舞台呈现上,武打套路的编排极具层次感:从“单人对打”(如孙悟空与哪吒的“枪棍对决”)到“群场混战”(如“天兵围剿”中的“翻打扑跌”),结合“毯子功”(抢背、僵尸)、“把子功”(刀枪剑戟的套路对练),营造出紧张激烈的战场氛围,孙悟空的标志性动作“耍棍”尤为精彩,金箍棒在手中如臂使指,或“绕脖花”或“背后抡”,配合腾空跳跃的身段,展现出“棍扫八方”的威风,舞台美术的运用也颇具匠心:花果山的山石布景以写意手法呈现,天庭的云彩、蟠桃会的仙果通过色彩鲜艳的道具点缀,既保留了神话的奇幻感,又为武打动作提供了足够的表演空间。

| 主要人物 | 形象特点 | 经典情节 |

|---|---|---|

| 孙悟空 | 桀骜不驯、神通广大 | 大闹蟠桃会、单战天兵天将 |

| 玉帝 | 昏庸懦弱、虚伪 | 招安反叛、派兵围剿 |

| 二郎神 | 武艺高强、骄傲 | 与孙悟空斗法、梅山相助 |

| 太白金星 | 老谋深算、圆滑 | 两次招安、安抚猴王 |

作为京剧武戏的巅峰之作,《大闹天宫》不仅以精湛的武打技艺征服观众,更通过孙悟空的形象传递了对权威的挑战与对自由的追求,其舞台语言融合了唱、念、做、打的综合艺术,既是对传统戏曲程式的继承,也是对神话叙事的创造性转化,至今仍是戏曲舞台上久演不衰的经典,彰显了中华传统文化的魅力与生命力。

FAQs

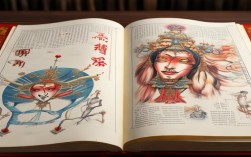

Q:《大闹天宫》中的孙悟空脸谱有什么象征意义?

A:孙悟空的脸谱以红色为主色,象征其忠勇、热烈的性格;额头上勾画金色火焰纹,代表其“火眼金睛”与神通广大的神性;脸颊两侧的黑色纹路则模拟猴毛特征,突出其“猴王”身份,整体脸谱色彩鲜明、线条夸张,既符合京剧“重形写意”的美学原则,也通过视觉符号强化了角色刚烈叛逆、桀骜不驯的性格特质。

Q:京剧《大闹天宫》的武打设计如何体现“猴戏”特色?

A:剧中的武打设计紧扣“猴”的特性,融入大量模仿猴类动作的身段:如“倒插虎”“小翻”“乌龙绞柱”等技巧,展现孙悟空的敏捷灵巧;“耍棍”时结合“转体”“跳跃”,模拟金箍棒“千钧之重”与“变化多端”的特点;对战中的“躲闪腾挪”如“猴闪”“兔滚”,则突出其以巧破力的战斗智慧,这些设计不仅丰富了武打的观赏性,更通过程式化动作将猴的习性、神的威能与人的情感融为一体,形成独特的“猴戏”表演体系。