周末的午后,阳光透过老槐树的枝叶,在社区小广场的青石板路上洒下斑驳的光影,几声清脆的锣鼓点突然响起,打破了街巷的宁静——又是“京剧角”开唱的日子了,而今天,最让票友们翘首以盼的,是那位总能在台上“镇场子”的资深票友李光,他刚推着那辆掉了漆的二自行车穿过人群,腰板挺得笔直,藏青色中山装领口露出一截白衬衫,手里还拎着个磨得发亮的旧戏匣子,里面装着他心爱的髯口和马鞭。

“李老师来啦!”“今儿唱哪出?”围坐的板凳上立刻站起来几个熟识的老街坊,孩子们也顾不上玩弹珠,围着他打转,李光笑着摆摆手,先跟摆好桌椅的几位大爷握手:“王师傅,您这胡琴拉得还是那么溜!”又转身对旁边举着手机的年轻人说:“小张,今儿给你录段好的,回去慢慢学。”他不像有些角儿那样端着,反而总爱跟大伙儿唠嗑,聊起京剧里的典故,眼睛里闪着光,仿佛年轻了二十岁。

锣鼓家伙点一起,李光整了整衣领,清了清嗓子,一抬手,那股子“范儿”就出来了,他今天要唱的是《定军山》,老生行当的看家戏,只见他眼神陡然凌厉,一个亮相,身形稳如泰山,开口便是“头通鼓,战饭造”,唱腔苍劲有力,带着金戈铁马的沙场气韵,又透着余派唱腔的醇厚婉转,唱到“这一封书信来得巧”时,他右手捋着髯口,左手配合着眼神的转动,把老黄忠的智勇双全演绎得活灵活现,台下的票友跟着小声哼唱,连旁边卖糖葫芦的大爷都忘了吆喝,手里的糖葫芦串停在半空,听得入了迷。

李光的表演,从来不只是“唱念做打”的堆砌,更藏着对人物的琢磨,锁麟囊》里,他虽然扮的是配角,但薛湘灵落难时,他一个踉跄、一声叹息,眼里的委屈和不屈全出来了,连坐在前排的阿姨都抹起了眼泪,有次年轻票友问他:“李老师,您这眼神咋练的?咋跟戏里人真的一样?”他挠挠头,笑着说:“没啥诀窍,就是把戏当日子过,演黄忠,就得觉得自己真在提刀上马;演林冲,就得体会那风雪山神庙的苦。”这朴实的话,让不少年轻人第一次明白,京剧不是“老古董”,而是有血有肉的故事。

“京剧角”早就成了社区里的一块活招牌,没有华丽的舞台,没有聚光灯,只有几张旧板凳、一把二胡、一面鼓,可每到周末,总有人从四面八方赶来,李光就像个“粘合剂”,不仅自己唱,还带着大家一起琢磨唱腔,指导年轻票练身段,去年冬天,他还组织了一场“京剧角小汇演”,孩子们扮上孙悟空、杨贵妃,老人唱《穆桂英挂帅》,连社区的快递小哥都上台客串了衙役,引得满街喝彩,有人说李光是“京剧角的灵魂”,他摆摆手:“哪有什么灵魂,大伙儿喜欢,京剧才有魂。”

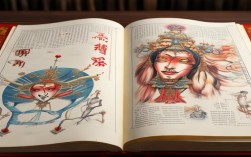

夕阳西下时,李光的《铡美案》刚唱到“包龙图打坐在开封府”,余音还在广场上飘着,他收拾东西时,有个小女孩举着本《京剧脸谱》跑过来:“李爷爷,您下次能教我唱‘苏三离了洪洞县’吗?”李光蹲下身,摸了摸孩子的头,笑着点头:“好,下次教你,咱得把苏三的委屈唱出来,让听的人都心疼。”那一刻,阳光落在他花白的鬓角上,落在他眼里的光亮里,忽然就懂了:为什么京剧能唱百年,为什么总有人愿意守着这样的“京剧角”——因为台上台下,唱的演的,都是最真的情,最暖的人心。

相关问答FAQs

Q1:京剧角通常有哪些活动形式?除了清唱,还有其他互动环节吗?

A:京剧角的活动形式多样,以“自娱自乐、传承分享”为核心,常见包括:①清唱与彩排:票友轮流演唱经典选段,如《四郎探母》《霸王别姬》等,也会排练折子戏;②乐器伴奏:由会拉胡琴、敲板鼓的票友现场伴奏,形成“文武场”配合;③经验交流:资深票友指导年轻爱好者唱腔、身段,云手”“亮相”的基本功;④互动体验:偶尔设置“脸谱DIY”“京剧服饰试穿”等环节,吸引孩子和年轻人参与;⑤小型汇演:逢年过节或社区纪念日,会组织专场演出,邀请居民观看,整体氛围轻松,重在参与感和文化传递。

Q2:李光在京剧表演中有什么独特风格?他为什么能吸引不同年龄层的观众?

A:李光的表演风格以“稳、准、情”著称,具体体现在三方面:一是唱腔上,他融合余叔岩的“脑后音”和马连良的“俏巧劲”,既有老生的苍劲,又不失生活化的亲切,比如唱《三家店》时,能将秦琼的困顿与豪迈唱得入木三分;二是身段上,他注重“形神合一”,即使简单的台步、手势,也带着人物性格,如演《野猪林》的林冲,眼神里的隐忍与爆发力极具感染力;三是台风上,他不刻意炫技,而是用真情实感打动观众,唱《智取威虎山》时,能让观众仿佛看到剿匪的紧张场面。

他之所以能吸引不同年龄层,一方面是因为他对传统戏的严谨态度,让老票友觉得“有味道”;他善于用现代语言解释京剧典故,比如给孩子们讲“唱念做打”时,会类比“唱歌+说话+跳舞+打架”,让京剧变得易懂有趣,他平易近人的性格,总主动跟观众互动,消除了“京剧高冷”的距离感,让年轻人也愿意走近这门艺术。