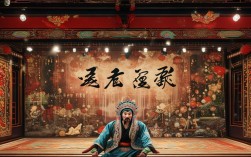

京剧《春秋笔》作为传统剧目的经典之作,以春秋时期晋国史官董狐“秉笔直书”的史实为蓝本,在舞台上演绎了一段关于正义、气节与使命的悲壮史诗,剧中“狂风日落”的意象,不仅是对历史氛围的烘托,更是人物精神境界的艺术化呈现,让观众在程式化的表演中触摸到传统文化的温度与力量。

《春秋笔》的故事背景设定在晋灵公时期,君主残暴,忠良遭忌,大夫赵盾屡次劝谏,触怒灵公,招致杀身之祸,史官董狐肩负“左史记言,右史记事”的使命,不畏强权,在史册中如实记载“赵盾弑君”,这一行为虽得罪权贵,却成就了“书法不隐”的千古美谈,剧中通过“赵盾遇害”“董狐直书”“灵公暴毙”等关键情节,层层递进地展现了董狐在权力与正义间的抉择,而“狂风日落”的舞台意象,始终贯穿于这些情节之中,成为人物心境与时代氛围的隐喻。

“狂风”象征着乱世中的动荡与压迫,当赵盾被迫逃亡,灵公的爪牙四处追捕,舞台上狂风骤起,旌旗猎猎,通过武生的翻跌、净角的暴吼,以及锣鼓点的急促密集,营造出山雨欲来的紧张感,此时的狂风,既是自然现象的再现,也是权势对正义的绞杀,董狐立于风中的身影,虽单薄却挺拔,白髯飘动间,凸显出史官“宁死不曲笔”的坚定,而“日落”则暗示着道德沦丧的黑暗时代,灵公的昏聩、佞臣的谄媚,让晋国陷入“日薄西山”的危机,舞台灯光以昏黄为主,夕阳余晖斜照在董狐手中的竹简上,简上的墨迹与暮色交融,仿佛在诉说着历史真相的沉重与不可磨灭。

在表演艺术上,《春秋笔》将“狂风日落”的意象融入程式化动作,形成独特的审美张力,董狐的唱段以二黄慢板为主,苍凉悲怆的唱腔配合“甩袖”“捋髯”等身段,在“风声”与“日落”的背景中,展现出人物内心的挣扎与决绝,在“董狐直书”一场中,演员通过眼神的凝视与指尖的颤抖,将竹简视为生命般珍视,当“赵盾弔孝”的真相被写入史册,舞台上的狂风骤停,日落余晖转为冷月,象征着黑暗中的一丝光明,也预示着正义终将战胜邪恶,这种通过自然景象变化推动情节、塑造人物的手法,体现了京剧“虚实相生”的美学原则。

《春秋笔》之所以能跨越时空,在于其内核不仅是对历史事件的再现,更是对“史德”的礼赞,董狐的“春秋笔”,写下的不仅是文字,更是知识分子的风骨,在“狂风日落”的乱世中,他以笔为戈,守护着历史的真实与尊严,这种精神在当代依然具有深刻的启示意义,剧中通过人物命运的起伏,让观众感受到正义的代价与价值,也引发对“权力与真相”“个人与时代”的思考。

| 核心要素 | 内容呈现 |

|---|---|

| 剧目主题 | 秉笔直书、坚守正义的史官精神 |

| 主要人物 | 董狐(老生)、赵盾(老生)、晋灵公(净) |

| 关键情节 | 赵盾劝谏、董狐直书、灵公暴毙 |

| 舞台意象 | 狂风(乱世动荡)、日落(时代黑暗) |

| 表演特色 | 二黄唱腔的苍凉、程式化身段的张力、虚实结合的布景 |

FAQs

问:《春秋笔》中“狂风日落”的场景如何通过舞台设计强化戏剧冲突?

答:“狂风日落”的舞台设计综合运用了灯光、音效、道具等元素,灯光以昏黄、深蓝为主色调,模拟夕阳西下的压抑氛围;通过鼓风机制造风声效果,配合演员的“趋步”“卧鱼”等身段,展现狂风中的挣扎;竹简、旌旗等道具的运用,既交代了历史背景,又通过“竹简落地”“旌旗撕裂”等细节,暗示真相被掩盖的危机,从而强化了正义与邪恶的冲突。

问:“春秋笔”精神对当代社会有何现实意义?

答:“春秋笔”精神的核心是“真实”与“担当”,在当代,它启示无论是媒体人、学者还是普通工作者,都应坚守职业道德,以客观公正的态度对待事实,不因权势或利益歪曲真相,董狐“宁死不曲笔”的气节,鼓励人们在复杂环境中保持独立思考,勇于为正义发声,这是社会文明进步的重要基石。