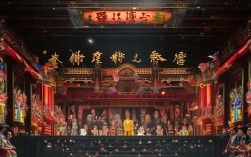

京剧《凤还巢》是梅派艺术的经典代表作之一,由剧作家齐如山根据清代传奇《风筝误》改编,经京剧大师梅兰芳精心打磨后,于1921年首演,至今仍是舞台上久演不衰的剧目,作为“全集”概念,它不仅包含完整的演出剧目,更涵盖了不同年代的经典版本、剧本文献、表演解析及文化传承等多维度内容,成为研究京剧艺术与梅派表演的重要载体。

剧目背景与剧情梗概

《凤还巢》的故事围绕明代名将程浦之女程雪娥的婚姻波折展开,程雪娥貌美贤淑,却因生母早逝,继娘朱氏心术不正,欲将己女丑陋的程雪雁冒名顶嫁,而将雪娥许配给穷书生穆居易,穆居易初见代嫁的程雪雁,误以为雪娥貌丑,愤而离去;后经一系列误会与波折,穆居易终识雪娥真容,二人终成眷属,朱氏与程雪雁也自食恶果,全剧以“误会—真相—团圆”为线索,既有才子佳人的浪漫,又有善恶有报的伦理教化,兼具喜剧色彩与人文温度。

主要角色与表演特色

剧中角色性格鲜明,表演各具千秋:

- 程雪娥:梅派青衣典型角色,端庄温婉、外柔内刚,梅兰芳通过“唱、念、做、舞”的融合,塑造了其含蓄典雅的闺秀形象,如《女起解》般的柔美,兼具《贵妃醉酒》的雍容,尤其“四平调”唱段婉转流畅,尽显梅派“雍容华贵、细腻传神”的风格。

- 穆居易:老生应工,忠厚耿直又略带书生气,唱腔以“西皮”“二黄”为主,板式严谨,表现其从误会到释然的心路历程。

- 朱氏与程雪雁:彩旦与丑角搭档,朱氏的刻薄势利与雪雁的愚笨滑稽形成喜剧反差,通过夸张的念白与身段,调剂全剧节奏,凸显“丑中见美”的丑角艺术。

《凤还巢》全集的内容构成

“全集”概念超越了单一剧目,系统整合了艺术传承的多元资料,具体可分为以下类别:

| 类别 | |

|---|---|

| 视频资料 | 1921年梅兰芳首演录像(珍贵历史影像)、1936年电影版、李世芳1950年代舞台版、当代李胜素、史敏等名家演绎版本,涵盖不同流派(如张派、尚派)的改编演出。 |

| 音频资料 | 梅兰芳原声全剧录音、经典唱段选集(如《本应当随母亲镐京以外》《他那里笑盈盈手付诗章》)、现代名家配乐版及教学示范音频。 |

| 文献资料 | 齐如山改编手稿、梅兰芳表演笔记(《舞台生活四十年》中相关章节)、剧本校勘本、历代评论与研究论文,涵盖剧本结构、唱腔设计、服饰道具等解析。 |

| “《凤还巢》艺术传承”纪录片、名家表演解析讲座、青少年普及教学视频、文创周边(如脸谱书签、唱腔CD)。 |

经典版本与文化价值

梅兰芳1936年电影版是《凤还巢》艺术成就的巅峰,其镜头语言与舞台表演的融合,开创了京剧电影的新纪元;当代名家李胜素的版本则在保留梅派精髓的基础上,融入现代审美,使经典更易被年轻观众接受,作为文化符号,《凤还巢》不仅展现了京剧“虚实相生、程式化表演”的美学特质,更通过“善有善报”的主题传递了传统伦理观念,成为连接古典与现代的文化纽带。

相关问答FAQs

Q:《凤还巢》的剧情核心矛盾是什么?为什么能成为经典喜剧?

A:核心矛盾是“身份误会”与“善恶冲突”——程雪娥的“真貌”与“代嫁假象”引发穆居易的误解,继母朱氏的“贪婪”与“自私”推动情节发展,其经典性在于:误会设计巧妙,既有喜剧张力(如穆居易见代嫁女时的惊慌),又符合生活逻辑;人物善恶分明,结局圆满,契合观众“惩恶扬善”的心理期待;梅派艺术的精湛表演(如程雪娥的水袖功、穆居易的唱腔)使剧情与艺术高度统一,经久不衰。

Q:梅派艺术在《凤还巢》的表演中有哪些具体体现?如何欣赏?

A:梅派“中正平和、细腻传神”的风格贯穿始终:唱腔上,程雪娥的“四平调”如《本应当随母亲》唱段,旋律婉转,吐字清晰,通过“气口”控制表现人物内心的温婉与哀愁;身段上,闺阁少女的“台步”轻快含蓄,“水袖”动作(如“抖袖”“翻袖”)既体现礼仪,又暗藏情绪;念白上,韵白与京白结合,如程雪娥的“小姐言差语错”等念白,柔中带刚,凸显人物性格,欣赏时可关注“声情合一”——唱腔如何服务于情感,身段如何外化内心,体会梅派“以形传神、神形兼备”的艺术境界。