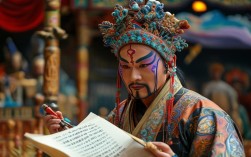

岭南民间戏曲苏琴,是流传于岭南地区的一种特色戏曲伴奏乐器,以其独特的形制与音色,成为粤剧、潮剧、广东汉剧等剧种中不可或缺的“文场”核心,它不仅是戏曲表演的灵魂载体,更承载着岭南民间音乐的审美智慧与地域文化记忆。

苏琴的历史可追溯至明清时期,岭南地区地处岭南,中原文化与海洋文化在此交融,催生了兼具刚柔并济特质的乐器,其形制近似于中胡,但琴筒多采用红木或紫檀木制成,呈八方形,蒙以蟒皮或蛇皮,琴杆略长,无品,配以两根丝弦或钢弦,弓子以马尾制作,演奏时需通过指法与弓法的配合,展现出细腻的情感张力,与北方戏曲乐器如京胡的高亢明亮不同,苏琴的音色更显温润醇厚,既能表现生旦的婉转唱腔,也能托举老生的苍劲念白,在戏曲伴奏中常承担“托腔保调”的关键作用,是连接唱、念、做、打的听觉纽带。

在岭南戏曲的乐队编制中,苏琴常与椰胡、洞箫、扬琴等乐器协同,构成“五架头”或“软弓组合”的伴奏体系,以粤剧为例,苏琴在梆子、二黄等板式变化中,通过“滑音”“揉音”“顿弓”等技巧,既贴合唱词的声调起伏,又通过过门旋律渲染剧情氛围,如在《帝女花》的“香夭”一幕中,苏琴以低回的音色演绎“另觅蓬莱”的唱段,将角色的悲戚与无奈娓娓道来,其感染力直抵人心,而在潮剧伴奏中,苏琴则更强调“潮韵”,常与潮州大锣鼓的节奏形成呼应,凸显潮剧“轻六”“重六”“活五”等调式的独特韵味。

苏琴的传承与发展,离不开民间艺人的坚守与创新,早期苏琴的制作多依赖匠人经验,琴筒的厚薄、蟒皮的张力均需反复试音调整,其音色优劣直接影响戏曲表演的质感,20世纪以来,随着戏曲改良的推进,苏琴在材质与工艺上有所革新,如采用钢丝弦替代丝弦,增强音量与穿透力;部分演奏者还尝试在传统指法中融入现代技法,拓展其表现力,城市化进程加速与年轻受众减少,仍使苏琴的传承面临挑战,目前已被列入部分地区的非物质文化遗产保护名录,通过“戏曲进校园”“非遗工坊”等形式培养年轻传承人。

以下是岭南民间戏曲苏琴相关对比表:

| 项目 | 苏琴 | 粤胡 | 椰胡 |

|---|---|---|---|

| 形制特点 | 八方形琴筒,红木/紫檀琴杆 | 圆形琴筒,竹制琴杆 | 圆形琴筒,椰壳琴身 |

| 音色特点 | 温润醇厚,中低音区饱满 | 高亢明亮,穿透力强 | 浑厚沉实,略带沙哑 |

| 常用剧种 | 粤剧、潮剧、广东汉剧 | 粤剧 | 潮剧、广东汉剧 |

| 主要作用 | 托腔保调,渲染情感 | 主奏高音旋律,领奏文场 | 配合低音,中和音色 |

FAQs

Q1:苏琴与粤胡在伴奏中如何分工?

A1:苏琴与粤胡同属粤剧文场拉弦乐器,但分工明确,粤胡音色高亢,主要负责唱腔的主旋律与高音区领奏,尤其在梆子板式中表现激昂情绪;苏琴则侧重中低音区的支撑,通过厚实的音色托住唱腔,同时在过门中填充和声,两者形成“高低搭配、刚柔互补”的伴奏效果,共同构建粤剧音乐的立体感。

Q2:苏琴制作中,为何蟒皮的张力至关重要?

A2:蟒皮是苏琴发声的核心“振源”,其张力直接影响音色与音量,若张力过小,琴音会沉闷暗淡;张力过大,则音色尖锐刺耳,传统制琴师傅需通过“听音辨皮”的经验,根据蟒皮的厚度、纹理与气候湿度,反复调整琴筒边缘的皮边宽度,最终达到“松紧适度、振动充分”的状态,使苏琴既能发出清亮泛音,又能保持浑厚的底色,这也是苏琴制作中“三分工艺,七分分寸”的精髓所在。