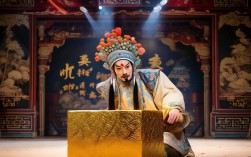

京剧艺术中,“白袍白盔白髯”是一组极具视觉冲击力与文化象征意义的装扮组合,它不仅是角色外在形象的鲜明标识,更是人物内在品格与身份地位的艺术浓缩,这一装扮多用于塑造忠义刚直、德高望重的老年男性角色,通过色彩的纯粹性、服饰的庄重感与髯口的威仪感,共同构建出舞台上令人肃然起敬的经典形象。

装扮细节:形制与符号的精密融合

“白袍白盔白髯”的每一处细节都经过京剧服饰体系的精心设计,兼具实用性与象征性。

(一)白袍:素衣如雪,品格为鉴

白袍并非简单的白色衣物,而是京剧“靠”或“蟒”的变体,材质多选用绉纱、绸缎等挺括面料,以月白、本白为主色,既显庄重又不失质感,袍身纹饰多采用“海水江崖”“云纹”“团龙”等传统图案,海水江崖象征“福山寿海”,暗喻角色胸怀天下、守护社稷;云纹与团龙则体现其身份尊贵,多为王侯将相或统帅级人物,挑滑车》中岳飞所穿白靠,靠身缀以银色甲片(“靠肚”“靠旗”等部件),在舞台灯光下如银甲覆身,既凸显其武将身份,又以“白”强化其“精忠报国”的赤子之心——白色在此剥离了世俗的华丽,成为纯粹忠义的视觉隐喻。

(二)白盔:威严所系,身份昭彰

白盔是角色统帅身份的核心标识,形制以“帅盔”“夫子盔”为主,硬胎纸板或铁丝为骨,外蒙绸缎,缀以绒球、额子、翎子(部分角色不插翎子),盔顶通常设“红缨”或“白缨”,如岳飞的白盔配红缨,形成“红白相映”的强烈对比,既符合“武将尚红”的传统审美,又以白色基调突出其沉稳刚毅,盔沿的“护耳”与“眉子”则通过线条的延伸感,增强角色的威严气势,让观众在角色出场时便感知到其“掌兵权、决胜负”的权势与担当。

(三)白髯:岁月凝霜,风骨尽显

白髯是老年角色的标志,材质多为马毛或人发,分“满髯”“三髯”等样式,白袍白盔者多用“满髯”(从两腮至下巴的整片髯口),长度及胸,象征人物阅历丰富、德高望重,髯口的“白”并非漂白后的刺目,而是带有微黄的本白,模拟自然老者的须发色泽,更显真实感,表演中,演员通过“髯功”(如吹髯、抖髯、理髯)展现人物情绪:如岳飞在《满江红》中“怒发冲冠”时,髯口随气息微微颤动,既显悲愤,又见风骨;而在《岳母刺字》中听母亲教诲时,轻抚髯口的动作,则透出温顺与敬重。

以下是“白袍白盔白髯”装扮的核心要素解析:

| 构成部分 | 形制与材质 | 纹饰与装饰 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 白袍 | 绉绸/缎料,月白/本白色,“靠”形 | 海水江崖、云纹、团龙,缀银甲片 | 忠义纯粹、胸怀天下、统帅身份 |

| 白盔 | 硬胎绸缎,帅盔/夫子盔形制 | 红缨/白缨、绒球、额子、护耳 | 威严权势、身份尊贵、决断之力 |

| 白髯 | 马毛/人发,“满髯”样式 | 本白色,长度及胸,自然微黄 | 阅历丰富、德高望重、风骨凛然 |

角色塑造:忠义为魂,悲剧为骨

“白袍白盔白髯”的装扮,几乎与“忠义悲剧”型角色绑定,其核心人物当属岳飞,这一形象集中体现了京剧“以形写神”的美学追求。

在《挑滑车》《岳母刺字》《满江红》等传统剧目中,岳飞始终以“白袍白盔白髯”的形象出现:白袍象征其“三十功名尘与土,八千里路云和月”的清白;白盔凸显其“指挥若定”的统帅风范;白髯则暗喻其“老骥伏枥,志在千里”的壮志未酬,演员通过唱、念、做、打的综合表演,让这一装扮“活”起来:如《挑滑车》中高宠挑滑车的“靠旗功”,白袍翻飞如雪,靠旗纹丝不动,既显武艺超群,又以“白”的纯净反衬战场惨烈;《满江红》“风波亭”一场,白袍染血(通过灯光与表演暗示),白髯凌乱,眼神中透出“天日昭昭,天日昭昭”的悲愤,将忠臣蒙冤的悲剧推向高潮。

除岳飞外,部分历史传说中的忠臣形象(如虚构的“宋代老将”)也会采用类似装扮,但其文化内核始终围绕“忠义”二字:白色在此剥离了“贬义”(如京剧中的曹操白脸象征奸诈),成为儒家“仁义礼智信”的理想化符号,让观众通过直观的视觉形象,快速理解角色的道德高度与命运走向。

文化内涵:色彩的超越与精神的图腾

京剧服饰的色彩运用并非随意为之,“白袍白盔白髯”中的“白”,在中国传统文化与京剧美学中具有多重象征,既与“五行”“五色”的哲学观相关,也承载着民族精神的价值取向。

从五行看,白色属金,象征刚毅、肃杀,与武将的战场生涯、忠臣的刚直品格相契合;从儒家文化看,“白”是“素”的延伸,《论语》有云“绘事后素”,意为先有洁白的底子,方能绘出绚丽的图案,岳飞的“白袍”正是这种“素以为绚”的体现——以最纯粹的底色,承载最厚重的忠义,白色在京剧舞台中还具备“间离效果”:在五光十色的戏服中,白袍白盔最易聚焦观众视线,强化角色的“中心地位”,同时通过“素”与“繁”(纹饰)的对比,凸显“内圣外王”的人格理想——内心如白般纯粹,外在靠功业成就非凡。

表演传承:形神兼备的技艺坚守

“白袍白盔白髯”的表演,对演员的“唱念做打”与“精气神”均有极高要求,仅以“靠功”为例,白袍靠旗重达数斤,演员需通过腰马功夫保持靠旗的稳定,在“起霸”“走边”等程式化动作中,既要展现武将的飒爽英姿,又要避免靠旗晃动破坏形象的庄重;再如“髯功”,需通过气息控制与面部表情配合,让髯口成为情绪的“延伸”——喜时微扬,怒时炸开,悲时低垂,以“无声之形”传递“有声之情”。

当代京剧演员如于魁智、李军等在演绎岳飞时,仍严格遵循“白袍白盔白髯”的扮相规范,并在传统基础上融入对人物心理的深度挖掘:如通过眼神的“聚”与“散”,展现岳飞作为统帅的沉稳与作为凡人的无奈;通过唱腔的“顿挫”与“绵长”,传递“壮志未酬身先死”的悲壮,这种对“形”的坚守与“神”的突破,正是京剧艺术薪火相传的关键。

相关问答FAQs

Q1:京剧中的“白袍白盔白髯”是否只代表岳飞这一类角色?还有哪些经典角色有类似装扮?

A:“白袍白盔白髯”最典型的代表是岳飞,但并非绝对,在部分传统剧目中,如《杨家将》中的“老令公”杨业(老年时期)、《精忠旗》中的宗泽等忠臣形象,也会采用类似的素白装扮,其核心逻辑均为“忠义老年统帅”,这些角色的辨识度仍以岳飞为最,且装扮细节略有差异:如杨业的白袍可能更朴素(非靠甲形),白髯长度略短,以体现其“老将”身份;而宗泽的白盔可能无红缨,突出其“文臣统帅”的儒雅,总体而言,“白袍白盔白髯”是京剧为“忠义悲剧型老将”设定的“专属符号”,其文化内涵远大于具体人物。

Q2:白色在京剧服饰中常象征贬义(如曹操的白脸代表奸诈),为什么“白袍白盔白髯”却代表忠义正面形象?这是否矛盾?

A:白色在京剧中的象征意义具有“语境化”特征,需结合行当、人物性格与剧情综合判断。“白脸”多用于净角(花脸),如曹操、严嵩,通过“白脸+细眼+三角眉”的夸张妆容,突出“奸诈”的“脸谱化”特征;而“白袍白盔白髯”多用于老生,妆容以“俊扮”为主,强调“真”与“善”,色彩的“白”在此转化为“纯洁”“正直”的符号,从文化渊源看,白色在传统中既有“凶丧”之意,也有“高洁”之喻(如“白玉无瑕”),京剧根据人物精神内核选择象征:曹操的“白脸”取其“阴冷”,岳飞的“白袍”取其“纯粹”,二者并不矛盾,而是京剧“色彩象征体系”的灵活运用,正如梅兰芳所言:“京剧的色彩,是跟着人物走的。”