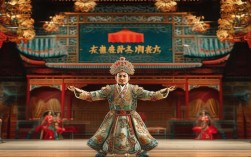

京剧《海瑞罢官》是1962年由著名历史学家吴晗编剧、京剧大师马连良主演的经典新编历史剧,其诞生与演出深刻反映了特定历史时期文艺创作与社会思潮的交织,1962年正值中国国民经济调整时期,在“调整、巩固、充实、提高”方针指导下,文艺界相对宽松的氛围为历史剧创作提供了空间,吴晗以明代清官海瑞为题材,旨在通过历史人物针砭时弊,呼唤刚正不阿的官场风气与为民请命的精神,剧中海瑞“退田”“平冤狱”“罢官”等情节,既是对历史事件的再现,也暗含对当时社会现实的关切。

该剧剧情围绕明代嘉靖年间海瑞任应天巡抚的经历展开:面对豪强兼并土地、官吏贪赃枉法、百姓流离失所的乱象,海瑞不顾个人得失,推行“一条鞭法”清丈土地,迫使徐阶等退还被霸占的民田,为冤案平反,最终因触怒权贵而被罢官,剧中海瑞“铁面无私”“敢与皇帝分庭抗礼”的形象,塑造了理想化的清官典型,其“罢官”的结局更强化了“宁鸣而死,不默而生”的悲剧性力量,引发观众强烈共鸣,1962年该剧在北京首演后,迅速风靡全国,马连良以精湛的唱念做打将海瑞的刚毅与智慧展现得淋漓尽致,罢官”一场的唱段“十载寒窗一举登科第”,成为脍炙人口的经典,推动了京剧艺术在表现历史题材上的创新。

从艺术特色看,《海瑞罢官》巧妙融合京剧传统程式与历史内容:唱腔设计上,马连良结合“马派”潇洒流畅的韵味,赋予海瑞唱段以苍劲深沉的情感;表演中,通过“髯口功”“水袖功”等细节刻画人物内心的矛盾与坚定;剧本则严格考据史料,在尊重历史真实的基础上进行艺术加工,使人物既具历史厚重感,又具现实感染力,正是这种对“清官精神”的颂扬与对社会矛盾的触及,为该剧后来的命运埋下伏笔。

1965年,《海瑞罢官》被姚文元在《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》中批判为“影射现实”,将其“退田”等情节歪曲为“鼓吹单干风”“反对人民公社”,最终成为“文化大革命”的导火索,这一历史事件不仅使吴晗被迫害致死,更标志着文艺界极左思潮的泛滥,直至改革开放后才得以平反昭雪,回望1962年《海瑞罢官》的创作与演出,它既是京剧艺术在新历史条件下的探索,也是特定时代知识分子社会责任感的体现,其兴衰历程深刻揭示了文艺与政治的复杂关系。

相关问答FAQs

Q1:《海瑞罢官》为何会在1962年创作并引起广泛关注?

A1:1962年中国处于国民经济调整时期,文艺界政策相对宽松,鼓励“古为今用”的历史剧创作,吴晗作为历史学家,意图借海瑞这一清官形象,批判官僚主义、呼唤社会公正,契合了当时民众对清明政治的期待,加之马连良等京剧名家的精彩演绎,该剧在艺术与思想层面均达到高度统一,因而引发广泛关注,成为当年文艺界的标志性事件。

Q2:《海瑞罢官》的“罢官”情节有何深意?为何后来成为批判焦点?

A2:“罢官”情节旨在突出海瑞“不与权贵同流合污”的气节,强化其“为民请命”的悲剧性,具有“宁折不弯”的象征意义,1965年后,极左思潮将其“退田”“平冤狱”等情节歪曲为“影射现实”,称“罢官”是“否定党的领导”,以此作为政治运动的突破口,这一批判是对历史剧艺术功能的扭曲,反映了特定时期政治对文艺的不当干预。