“游京”并非京剧,两者在概念、起源、艺术形式和文化内涵上存在本质区别,要明确这一问题,需先厘清京剧的定义与特征,再解析“游京”可能的指向,进而辨析二者差异。

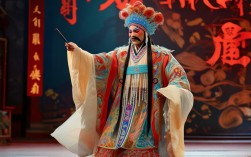

京剧是中国戏曲剧种之一,形成于19世纪中期的北京,是“国粹”级艺术,其起源可追溯至清代乾隆年间,四大徽班(三庆、四喜、春台、和春)进京献艺,融合徽剧的唱腔、汉剧的西皮二黄、昆曲的婉转、秦腔的高亢以及地方民间小调,逐渐形成以“皮黄腔”为主体的独特声腔体系,京剧的表演艺术高度程式化,讲究“唱、念、做、打”四功,通过虚拟化的动作(如“趟马”代骑马、“绕场”代行路)和脸谱(红表忠义、白表奸诈、黑表刚直)塑造人物,生、旦、净、丑四大行当分工明确,生角分老生、小生、武生,旦角分青衣、花旦、武旦、老旦,净角俗称“花脸”,丑角则分文丑、武丑,各具特色,代表剧目如《霸王别姬》《贵妃醉酒》《空城计》《锁麟囊》等,不仅承载着历史故事与伦理观念,更成为中华文化的重要符号。

而“游京”并非一个标准的戏曲术语或剧种名称,从字面拆解,“游”有流动、巡游、非固定之意,“京”指向北京,游京”可能指向两种概念:一是“在北京巡演的戏曲演出”,泛指各类剧种在北京的流动演出,可能包括京剧、评剧、河北梆子等,甚至话剧、音乐会等其他艺术形式;二是某些地方戏曲或民间艺术中可能存在的“游京”称谓,但目前可考的戏曲剧种中并无以“游京”命名的独立剧种,若按第一种理解,“游京”是一种演出形式,而非剧种本身,与京剧的“剧种”属性不属同一范畴;若按第二种理解,因缺乏历史与艺术实践的支撑,“游京”更可能与京剧混淆,实为对京剧或其他戏曲的误称。

从艺术特征来看,京剧与“游京”(若理解为巡演形式)的差异更为显著,京剧是成熟的艺术体系,有固定的声腔、程式、行当和剧目传承,其表演需遵循严格的规范,如“西皮”的明快、“二黄”的深沉,以及“手眼身法步”的配合,而“游京”作为巡演形式,仅是戏曲传播的空间载体,其内容可涵盖多种剧种,并无统一的风格要求,京剧在北京巡演时,属于“游京”的范畴;但昆曲、评剧在北京的巡演,同样属于“游京”,却与京剧毫无关联。“游京”是动态的、外部的演出现象,京剧则是静态的、内部的剧种本质,二者属于“形式与内容”的关系,而非等同关系。

从历史发展看,京剧的形成与北京的城市文化紧密相关,徽班进京后,为适应宫廷与市民的审美需求,不断吸收融合其他艺术元素,逐渐成为北京的代表剧种,而“游京”的概念则晚得多,随着近代戏曲商业化和巡演文化的兴起,才出现“进京演出”“全国巡演至北京”等说法,其本质是戏曲传播方式的扩展,而非剧种本身的演变,可以说,京剧是“源”,“游京”是“流”;京剧是“内核”,“游京”是“外壳”,二者不可混为一谈。

为更直观对比二者的差异,可从以下维度进行梳理:

| 对比维度 | 京剧 | “游京”(巡演形式) |

|---|---|---|

| 定义属性 | 独立的中国戏曲剧种,国家级非物质文化遗产 | 戏曲或其他艺术形式的演出方式,非剧种 |

| 起源与发展 | 清代中期北京形成,融合多剧种精华 | 近代随着商业巡演兴起,无独立发展脉络 |

| 艺术特征 | 声腔程式化、行当分明、虚拟表演、脸谱文化 | 无固定艺术特征,涵盖多种剧种或艺术形式 |

| 文化内涵 | 承载中华历史、伦理、美学,是国粹象征 | 仅为戏曲传播的空间现象,无独立文化内涵 |

“游京”不是京剧,京剧是具有深厚历史底蕴和完整艺术体系的剧种,而“游京”更多指向戏曲在北京的巡演形式,或是对某些戏曲的误称,二者在属性、特征和文化意义上存在本质区别,混淆二者既不符合京剧的艺术本质,也误解了“游京”的实际指向,理解京剧,需从其声腔、行当、剧目等核心要素入手,而非将其与演出形式混为一谈。

相关问答FAQs

Q1:为什么有人会将“游京”和京剧混淆?

A1:混淆可能源于两方面:一是字面联想,“游京”中的“京”让人联想到北京,而京剧因形成于北京且以“京”命名,易产生关联;二是对戏曲术语的不熟悉,部分人可能将“进京演出”(即“游京”)简称为“游京”,进而误将其等同于京剧。“进京演出”是京剧传播的重要方式,但“游京”本身并非剧种名称,京剧的核心在于其艺术体系而非演出地点。

Q2:除了京剧,还有哪些剧种常在北京巡演(即“游京”)?

A2:北京作为文化中心,常有多种剧种进行巡演(“游京”),主要包括:评剧(如《杨三姐告状》《花为媒》)、河北梆子(如《宝莲灯》《穆桂英挂帅》)、昆曲(如《牡丹亭》《长生殿》)、越剧(如《梁山伯与祝英台》《红楼梦》),以及话剧、音乐会等其他艺术形式,这些演出丰富了北京的文化生活,但均与京剧分属不同剧种,具有各自独特的艺术风格。