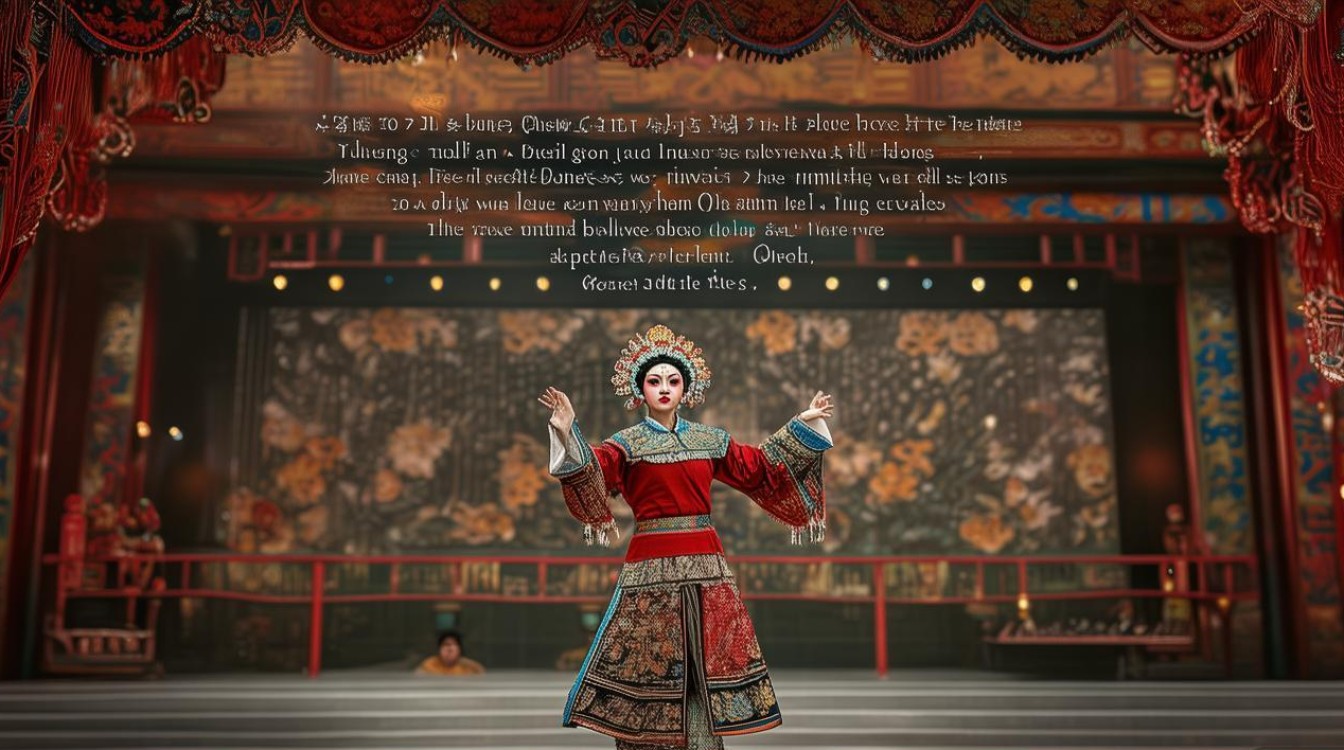

京剧作为中国传统戏曲艺术的瑰宝,将古典文学名著《红楼梦》中的人物故事搬上舞台,早已成为梨园佳话。《晴雯》一剧以其鲜明的人物形象和动人的选段台词,成为展现京剧艺术魅力的经典之作,该剧取材于原著“撕扇子作千金一笑”“病补雀金裘”“晴雯夭亡”等关键情节,通过精心编排的唱词与念白,将晴雯“心比天高,身为下贱”的刚烈性格与悲剧命运展现得淋漓尽致,让观众在程式化的表演中感受到人物内心的波澜壮阔。

京剧《晴雯》的选段台词,既是推动情节发展的关键,也是塑造人物灵魂的密码,在“撕扇作笑”一折中,晴雯因跌坏宝玉的扇子遭其嗔怪,她并未如一般丫鬟般逆来顺受,反而直言:“原是扇子上的毛病,我不过摔了一下,你就这样大惊小怪!我又不是故意的,难道还要我跪下不成?”这番台词直白爽利,将晴雯不甘被轻视、不愿低眉顺眼的倔强性格刻画得入木三分,随后宝玉赌气说“不爱听这酸话”,晴雯更是赌气夺过扇子:“我也不要这扇子了,不如撕了好,撕了好!”“撕”字一出,既是情绪的宣泄,也是对封建礼教束缚的无声反抗——她用看似任性的举动,维护着自己作为“人”的尊严,哪怕这个“人”在等级森荣的大观园中微不足道,而宝玉见状非但不怒,反而笑道:“撕得好!撕得痛快!你爱撕就撕,撕得痛快我才喜欢。”主仆二人的互动,通过寥寥数语的对话,将超越身份的默契与晴雯率真不羁的性情展现得淋漓尽致。

“病补雀金裘”一折则将剧情推向悲壮的高潮,当宝玉的雀金裘被烧破,无人敢接这精细的修补活计时,病中的晴雯挺身而出,她咳嗽着说:“姑娘们闲着也是闲着,不如我来补上罢。”看似轻描淡写的话语,背后是她强忍病痛的倔强与对宝玉的深情,当麝月劝她“你的病还没好,怎么又操这份心”,她却直言:“我拿针线的时候还少?这有什么难!你们当我连个针线都不会拿吗?”这番台词中,“拿针线的时候还少”既是对自己能力的自信,也是对“下人”身份的不甘——她不愿被看作无能的弱者,即便在病痛中也要证明自己的价值,补裘时,她“嗳哟”一声,麝月关切询问,她却强撑道“没什么,扎了一下手”,简单的对话中藏着多少隐忍与坚强,当雀金裘终于补好,她已累得气喘吁吁,却只说了一句:“你拿去吧,我是不中用了。”这句“不中用了”,既是身体的疲惫,更是对命运的无奈叹息,将晴雯“心比天高”却“身为下贱”的悲剧性推向极致。

而在“临死托付”一折中,晴雯的台词更显凄怆与深情,临终前,她拉着宝玉的手说:“我虽是丫头,也有个情分在,你日后见了别人,别像我似的被人作践。”这句“我虽是丫头,也有个情分在”,是她一生的归纳——她承认自己的身份,却不接受身份带来的不公;她渴望被平等相待,却终究在封建礼教的碾压下香消玉殒,当宝玉问她“有什么东西要交代”,她摇头道:“没有什么,只是……我死了之后,你把我放在那里,记得别拿那脏东西盖我的脸。”这句看似琐碎的嘱托,却是对尊严最后的坚守——即便死去,她也不愿被世俗的“规矩”所玷污,晴雯的临终台词,没有悲切的哭诉,只有对知己的牵挂与对命运的不甘,寥寥数语,却字字泣血,将一个刚烈、深情、不屈的女子形象永远刻在观众心中。

京剧《晴雯》的选段台词,既保留了原著中晴雯的语言特质,又融入了京剧艺术的韵律与节奏,念白的抑扬顿挫、唱词的婉转悠扬,与人物的情感起伏完美融合,使得“撕扇”的任性、“补裘”的倔强、“托付”的悲凉都有了具象化的表达,这些台词不仅是晴雯性格的缩影,更是对封建社会中底层女性命运的深刻反思——她们或许身份卑微,却有着不输任何人的尊严与情感;她们或许无法改变命运,却用生命书写了人性的光辉。

相关问答FAQs

Q1:京剧《晴雯》的主要选段有哪些?分别展现了晴雯怎样的性格?

A1:京剧《晴雯》的主要选段包括“撕扇子作千金一笑”“病补雀金裘”“临死托付”等。“撕扇作笑”展现晴雯不甘被轻视、率真反抗的倔强;“病补雀金裘”展现她强忍病痛、维护自尊的刚强与对宝玉的体贴;“临死托付”则展现她对命运的不甘、对知己的留恋及对尊严的最后坚守,这些选段通过不同情境的台词,共同塑造了晴雯“心比天高,身为下贱”的立体形象。

Q2:晴雯的选段台词中,“撕扇”和“补裘”两个情节为何能成为经典?

A2:“撕扇”情节中,晴雯“撕了,撕了,你爱听不听”的台词,通过“撕”这一动作与语言的结合,既表现了她对宝玉纵容的回应,也暗含对封建等级制度的反抗,凸显其率真不羁的性格;“补裘”情节中,她“我拿针线的时候还少”的台词,在病痛中展现能力自信与身份不甘,强撑补裘的细节则将刚烈与深情融为一体,这两个情节的台词既有戏剧冲突,又有人物情感的深度挖掘,因此成为经典。