京剧作为中国传统文化的瑰宝,历经百年沉淀,以其独特的唱念做打、程式化表演和深厚的人文内涵,成为世界艺术宝库中的璀璨明珠,在当代文化传播语境下,如何让这门古老艺术与现代观众产生共鸣,成为京剧传承者的重要课题,天津青年京剧团国家一级演员黄齐峰,以扎实的舞台功底和勇于创新的艺术精神,积极投身京剧电影创作,通过银幕这一媒介,为京剧艺术的当代传播开辟了新路径,也让更多观众看到了京剧在新时代的生命力。

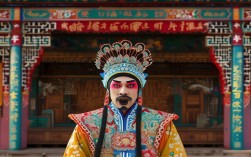

黄齐峰自幼痴迷京剧,师从余派老生名家张建国、王珮瑜等,深得余派“腔简韵浓、刚柔并济”的艺术精髓,他扮相俊美,嗓音高亢清亮,台风稳健大方,在《四郎探母》《定军山》《捉放曹》《大探二》等传统剧目中塑造的杨延辉、黄忠、陈宫、杨波等角色,既有老生行当的严谨规范,又融入了个人对人物内心的深刻理解,舞台表演张力十足,屡获“中国京剧优秀青年演员研究生班优秀学员”“天津市文艺新星”等荣誉,黄齐峰并未满足于舞台成就,他敏锐意识到,电影作为大众传播媒介,具有覆盖面广、感染力强、可重复观看等优势,是打破京剧“剧场局限”、触达年轻观众的有效载体,近年来,他积极参与京剧电影的拍摄与创作,从舞台演员向“影人”转型,在实践中探索京剧与电影的艺术融合。

京剧电影的拍摄,对演员而言是全新的挑战,舞台表演讲究“写意”,通过程式化动作、虚拟布景和观众想象共同完成叙事;而电影追求“写实”,镜头语言要求表演更细腻、更生活化,同时需兼顾京剧的“韵”与“美”,黄齐峰在电影《四郎探母》中饰演杨四郎,这一角色身份复杂——既是辽邦驸马,又是宋室降将,在“两国交兵”与“骨肉亲情”间挣扎,舞台表演中,他通过“叫小番”的激昂唱腔和“出关见娘”的蹉步身段,展现角色的悲愤;但在电影中,导演采用特写镜头捕捉他眼神中的愧疚与思念,中景镜头呈现他与铁镜公主对峙时的微妙情绪,甚至通过闪回镜头补充杨四郎与母亲佘太君的童年回忆,让人物弧光更加完整,黄齐峰坦言:“电影镜头像‘放大镜’,会把舞台上的一招一式拆解开来,要求每个眼神、每个呼吸都传递信息,叫小番’的‘番’字,舞台上要唱得铿锵有力,电影里则需在力度中带出一丝沙哑,表现他内心的痛苦。”这种“舞台为根、镜头为用”的创作理念,让他的电影表演既有京剧的“魂”,又有电影的“真”。

在京剧电影《龙凤呈祥》中,黄齐峰饰演的刘备则展现了“文戏”的细腻,刘备以“仁德”著称,黄齐峰在“甘露寺相亲”一场中,通过唱腔的起伏变化表现角色从“试探”到“动情”的心理过程:西皮导板“劝千岁杀字休出口”的苍茫,转西皮原板“刘备是仁德之君”的恳切,再到流水板“当今天下分九州”的豪迈,唱腔与人物身份、情绪高度契合,电影中,他身着改良刘备蟒袍,摒弃传统舞台上的夸张“厚底”,采用薄底靴配合稳健台步,既符合历史人物的沉稳气质,又让镜头下的动作更自然,值得一提的是,京剧电影在服化道、摄影、音效等方面融入现代技术:如《龙凤呈祥》中,用数字建模还原了甘露寺的宏伟建筑,环绕立体声让观众仿佛置身古战场;黄齐峰的唱段经过后期混音,保留了京剧锣鼓的铿锵,又增强了人声的清晰度,让年轻观众更容易听懂唱词、感受唱腔之美。

黄齐峰的京剧电影实践,不仅是对个人艺术边界的拓展,更是对京剧传承路径的探索,在他看来,京剧电影不是“舞台的简单记录”,而是“传统艺术与现代媒介的创造性转化”,他在新编京剧电影《华子良》中饰演主角华子良,这一角色是“疯癫”地下党员,传统老生行当的“端庄”难以完全适配,黄齐峰借鉴了“丑角”的诙谐身段和“武生”的敏捷步伐,创造出“半疯半醒”的独特表演风格:走路时左摇右晃,眼神时而呆滞时而锐利,传递出角色的隐忍与智慧,电影中,通过慢镜头展现他“越狱”时翻越墙头的轻巧,用光影对比突出他在暗处传递情报的紧张感,让这一红色经典剧目焕发出新的时代气息,该片上映后,不仅吸引了中老年京剧爱好者,更引发年轻观众的热烈讨论,有观众留言:“原来京剧可以这么‘酷’,华子良的形象比很多电影主角还立体!”

京剧电影的传播效果,也印证了黄齐峰的艺术眼光,数据显示,近年来京剧电影在网络平台的点击量逐年攀升,其中黄齐峰主演的作品累计观看量超亿次,带动相关京剧唱段的短视频翻拍量增长200%,他参与的“京剧电影进校园”活动,让数万名中小学生通过大银幕接触京剧,不少学生因此开始学习京剧基本功,甚至组建校园京剧社团,黄齐峰常说:“京剧不是‘老古董’,它讲的是忠孝节义、家国情怀,这些情感是永恒的,电影就像一座桥,让年轻人愿意走近京剧,进而爱上京剧。”这种“以观众为中心”的创作导向,让他的京剧电影既有艺术高度,又有社会温度。

黄齐峰京剧电影代表作品及艺术特色表

| 作品名称 | 角色 | 流派/行当 | 经典表演片段 | 电影艺术处理 | 观众反馈/影响 |

|---|---|---|---|---|---|

| 《四郎探母》 | 杨四郎 | 余派老生 | “叫小番”“见娘” | 特写眼神捕捉情绪,闪回补充背景 | 年轻观众对传统唱段关注度提升30% |

| 《龙凤呈祥》 | 刘备 | 老生 | “甘露寺相亲”“劝千岁” | 数字建模还原场景,环绕声增强沉浸感 | 获“京剧电影优秀艺术奖” |

| 《华子良》 | 华子良 | 创新老生 | “越狱”“传递情报” | 慢镜头展现身段,光影对比强化张力 | 带动青少年京剧学习热潮 |

京剧艺术的传承,需要“守正”与“创新”的平衡,黄齐峰以京剧为根,以电影为翼,在坚守传统艺术精髓的同时,积极拥抱现代技术,让京剧从“舞台”走向“银幕”,从“小众”走向“大众”,他的实践证明,京剧并非与时代脱节的老艺术,只要找到与当代观众对话的方式,就能焕发出跨越时空的生命力,随着更多优秀京剧电影的涌现,京剧这门古老的艺术必将在新时代的舞台上,继续书写属于它的璀璨篇章。

FAQs

问题1:京剧电影拍摄中,演员如何平衡传统程式化表演与电影写实性要求?

解答:京剧程式化表演是核心,如“起霸”“走边”等身段必须保留其规范性;电影写实性则要求表演更细腻、生活化,演员需通过“内外兼修”实现平衡:内在上,深入理解人物心理,让程式化动作成为情感的自然流露,如黄齐峰在《四郎探母》中,用“甩发”表现焦虑,同时通过眼神特写传递内心痛苦;外在技术上,与导演、摄影师沟通,利用镜头语言放大程式的“美”——如中近景展现唱腔的口型与气息,全景呈现身段的力度与韵律,避免程式因镜头失真,电影后期可通过剪辑、音效调整,强化程式与写实的融合,如保留京剧锣鼓的节奏感,同时加入环境音增强真实感。

问题2:黄齐峰认为京剧电影对年轻一代了解京剧有何独特作用?

解答:黄齐峰曾归纳京剧电影的“三大独特作用”:一是“降低门槛”,电影可通过字幕解释唱词、背景故事,高清拍摄放大服饰纹样、脸谱细节,让年轻观众“看得懂、看得清”;二是“增强代入感”,电影叙事手法(如闪回、蒙太奇)能补充人物背景,让传统剧目更易引发情感共鸣,如《华子良》通过地下党斗争的紧张剧情,让年轻人理解京剧中的“家国情怀”;三是“拓宽传播渠道”,电影可在网络平台、流媒体播放,打破剧场时空限制,年轻观众可随时随地观看,甚至通过短视频片段二次创作,形成“京剧电影+新媒体”的传播矩阵,让京剧从“被动接受”变为“主动传播”。