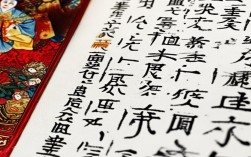

京剧《春秋二配》是传统戏曲中取材于春秋时期的历史故事剧,以忠奸斗争为主线,融合了家庭伦理、侠义情怀与命运波折,展现了乱世中人性的光辉与坚韧,全剧结构严谨,情节跌宕,通过鲜明的人物塑造和丰富的艺术表现,成为京剧舞台上的经典剧目之一。

剧情以春秋晋国为背景,忠良之臣赵盾因直谏国君,触怒奸臣屠岸贾,屠岸贾假传圣旨,以通敌叛国之罪将赵盾满门抄斩,赵盾之妻贾氏与妹妹贾玉情同手足,面对灭门之祸,贾氏为保住赵家血脉,强忍悲痛,将襁褓中的幼子赵武托付给忠心乳母,携假血书佯顺屠岸贾,意图拖延时间;贾玉则携乳母与赵武连夜逃亡,隐姓埋名于民间,屠岸贾察觉后,对贾氏严刑逼供,贾氏誓死不屈,自尽以保清白与秘密,乳母含辛茹苦抚养赵武长大,赵武武艺高强,却不知身世,一日,赵武在山中救下被劫的商贾,得获赵盾遗物与血书,方知身世之谜,贾玉已化名“春梅”,在民间以刺绣为生,暗中寻找赵武下落,姐弟(赵武与贾玉相认)在忠义之士的帮助下,面见国君,揭露屠岸贾罪行,奸贼伏法,赵家沉冤得雪,贾氏的牺牲与贾玉的坚守也得到后人的敬仰,全剧以“忠义昭彰,善恶有报”的团圆结局收场。

剧中人物性格鲜明,各具代表性,贾氏作为正妻,深明大义,在绝境中展现出“舍生取义”的刚烈,其“见驾”一场的唱段“听谗言把忠良全家问罪”,以二黄慢板倾诉冤屈,字字泣血,将忠臣遗孀的悲愤与坚忍演绎得淋漓尽致;贾玉作为“二配”,虽是妹妹,却侠肝义胆,逃亡途中“护婴”的武打身段干净利落,后化名“春梅”时,以花旦应工,唱腔轻快中带着隐忍,与贾氏的沉郁形成对比,凸显其外柔内刚的性格;屠岸贾为典型的奸臣形象,勾脸谱为白色,表演上以“白脸”示人,眼神阴鸷,动作猥琐,其“逼供”一场的冷笑与狰狞,将奸佞的狠毒刻画入骨;赵武从懵懂少年到复仇英雄,经历老生的沉稳与武生的英武,其“起霸”的身段展现武将风范,“诉身世”的唱腔则充满激昂与悲怆,人物成长弧光完整。

《春秋二配》的艺术特色集中体现在唱腔、表演、服饰与舞台美术的融合上,唱腔设计上,以西皮、二黄为主要板式,不同角色根据性格与情境灵活运用:贾氏多用二黄,表现悲怆;赵武西皮与二黄结合,刚柔并济;贾玉则以西皮流水为主,展现明快,表演程式上,融合了京剧的唱、念、做、打,如贾氏的“跪楼”(双膝跪地,身段颤抖)、贾玉的“刀马旦”武打(旋子、踢枪)、赵武的“靠功”(扎靠旗的武生身段),均展现了京剧表演的规范性,服饰道具讲究“宁穿破,不穿错”,贾氏素衣(白色褶子)象征贞洁,贾玉逃亡时穿青衣(素蓝色)体现低调,赵武后穿官服(红蟒玉带)彰显身份;关键道具如血书(白色绸布,字迹殷红)、宝剑(赵盾遗物,象征传承)、襁褓(婴儿赵武,象征希望),均推动情节发展,强化戏剧冲突,舞台美术上,以一桌二椅的传统布景为基础,通过灯光与配乐营造氛围,如“抄斩”一场的冷光与急促锣鼓,渲染紧张气氛;“团圆”一场的暖光与舒缓胡琴,烘托喜悦结局。

| 人物 | 行当 | 扮相特点 | 核心唱段/表演 |

|---|---|---|---|

| 贾氏 | 青衣 | 素白色褶子,头戴白绫 | 《听谗言》二黄慢板,“跪楼”身段 |

| 贾玉 | 花旦 | 青色素衣,后着绣花战裙 | 《逃亡记》西皮流水,“护婴”武打 |

| 屠岸贾 | 架子生 | 白色脸谱,黑髯口,蟒袍 | 《逼供》白口,“冷笑”眼神 |

| 赵武 | 武生 | 早年布衣,后红蟒玉带 | 《诉身世》西皮导板,“起霸”身段 |

相关问答FAQs:

Q:《春秋二配》与其他春秋题材京剧(如《伍子胥》)在主题上有何不同?

A:《伍子胥》聚焦于伍子胥个人复仇的悲壮历程,主题偏向“忍辱负重、血亲复仇”,人物情感充满悲愤与决绝;而《春秋二配》则以“家族延续、忠义传承”为核心,通过贾氏、贾玉两位女性的牺牲与坚守,展现“忠”与“义”的集体价值,更强调家庭伦理与道德光辉,结局为团圆式,前者更具悲剧色彩,后者则充满教化意义。

Q:剧中“二配”贾玉的角色设定有何艺术作用?

A:“二配”贾玉是剧情的重要纽带,其一,她与贾氏形成性格互补(贾氏刚烈、贾玉柔韧),共同推动“护婴”主线;其二,她的逃亡与隐姓埋名,为后续赵武的成长与相认埋下伏笔,增强戏剧悬念;其三,作为女性角色,她突破了传统“闺阁女子”的设定,展现出侠义与担当,丰富了京剧女性形象的多样性,使“忠义”主题更具层次感。