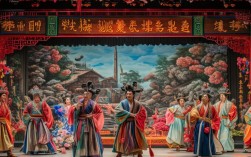

京剧艺术博大精深,传统剧目中众多经典唱段承载着戏曲文化的精髓,黄一刀”唱段虽非如“贵妃醉酒”“霸王别姬”般广为人知,却在特定行当与剧目中颇具特色,这一唱段出自传统京剧《恶虎村》,是剧中反派角色黄一刀的核心唱段,通过鲜明的唱腔设计与人物刻画,生动展现了草莽枭雄的凶狠与自负,成为净行(花脸)表演中的代表性片段之一。

《恶虎村》取材于古典小说《施公案》,讲述了江湖好汉黄天霸与结拜兄弟决裂,最终协助官府剿灭恶虎村寨主黄一刀的故事,黄一刀作为剧中反派,占据恶虎村,鱼肉乡里,自恃武艺高强,性格残暴多疑,其核心唱段“黄一刀”出现在第一场“拜山”中,此时黄一刀意气风发,在众喽啰簇拥下登台亮相,通过唱词与唱腔将草霸王的嚣张气焰展现得淋漓尽致,唱段以“俺黄一刀威震恶虎岗”开篇,直接点明人物身份与地位,“威震”二字唱得字字铿锵,配合花脸特有的“炸音”技巧,瞬间将人物凶狠霸气的形象立住。 看,“黄一刀”唱段多采用短句与排比,语言直白刚劲,充满江湖草莽气息,如“刀头舔血三十载,谁敢与我论短长?”“杀官造反寻常事,占山为王我为王!”等句,既展现了黄一刀的行事风格,也通过“杀官造反”“占山为王”等词强化其反叛性格,唱词中多次出现“刀”“血”“山”“王”等刚劲意象,与花脸行当“粗犷豪放”的表演风格高度契合,使人物形象更加立体,值得注意的是,唱段中融入了大量江湖切口与俗语,如“拜山”“插香”“开山立寨”等,既符合人物身份,也为剧情增添了浓郁的民间色彩。

在唱腔设计上,“黄一刀”唱段以西皮声腔为主,结合了“导板”“原板”“流水板”等多种板式,形成层次丰富的音乐结构,开篇“俺黄一刀威震恶虎岗”采用西皮导板,旋律高亢激越,节奏自由,如高山流水般倾泻而出,奠定了全段的豪放基调,随后转入西皮原板,节奏趋于平稳,但旋律起伏较大,通过“过门”与唱腔的呼应,表现黄一刀的得意忘形,中间穿插的西皮流水板,节奏明快,字字清晰,如“刀光闪处人头落,血染山石红满江”一句,以急促的节奏展现其残暴行径,令人听之胆寒,花脸演员在演唱时,需运用“脑后音”“擞音”等技巧,使声音洪亮而不失韧性,尤其在“俺黄一刀”的“刀”字上,采用“嘎调”处理,如金石掷地,极具舞台冲击力。

从人物塑造角度看,“黄一刀”唱段通过“声腔+唱词+表演”三位一体的艺术手法,成功塑造了一个有血有肉的草莽枭雄形象,唱段中既有对武力的炫耀(“一刀能敌万人敌”),也有对权力的渴望(“八方豪杰来投奔”),更有对威胁的警惕(莫学那李逵太粗莽),使人物并非简单的“脸谱化”反派,而是具有复杂性格的立体形象,净行演员在演唱时,常配合“亮相”“甩袖”“瞪眼”等身段动作,如唱到“谁敢与我论短长”时,突然瞪目怒视,配合髯口功的“抖髯”,将人物的凶狠与自负推向高潮,形成“唱做合一”的完美呈现。

“黄一刀”唱段的艺术价值,不仅在于其对花脸行当唱腔技巧的集中展现,更在于其通过唱段推动剧情发展、揭示人物内心的功能,在《恶虎村》中,这一唱段既是黄一刀性格的集中体现,也为后续黄天霸与他的决裂埋下伏笔,体现了京剧“以歌舞演故事”的美学特征,尽管现代京剧舞台上《恶虎村》演出较少,但“黄一刀”唱段作为传统花脸唱腔的典范,仍被纳入戏曲院校的教学内容,成为净行演员锤炼基本功的重要曲目。

相关问答FAQs

Q1:“黄一刀”唱段在京剧表演中属于哪个行当?其表演有何特点?

A1:“黄一刀”唱段属于京剧净行(花脸)中的“铜锤花脸”或“架子花脸”范畴,铜锤花脸以唱功为主,要求声音洪亮、浑厚,注重唱腔的韵味与气势;架子花脸则更注重做功与念白,通过身段、表情塑造人物性格,黄一刀这一角色兼具两者特点,既需展现“唱功”的霸气(如导板、原板的酣畅淋漓),也需通过“做功”(如眼神、身段)表现其凶残多疑,表演时,演员需注重“架子”的舒展,如“扎腰”“亮翅”等动作,配合髯口、靠旗等道具,营造出草霸王的威猛形象。

Q2:“黄一刀”唱段的唱词为何多用江湖语言?这与人物塑造有何关联?

A2:“黄一刀”唱段多用江湖语言(如“拜山”“插香”“开山立寨”等),是为了贴合人物“草寨寨主”的身份与出身背景,黄一刀作为江湖草莽,其语言风格必然带有浓厚的民间色彩与江湖气息,直白、粗犷且充满力量感,这种语言设计不仅增强了人物的真实感,也通过“杀官造反”“占山为王”等词汇,强化其“反叛者”与“统治者”的双重身份,使人物形象更加鲜明,江湖语言的通俗性也便于观众理解剧情,体现了京剧“雅俗共赏”的艺术追求。