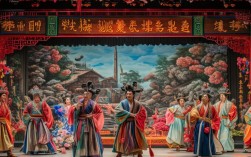

马金凤是豫剧艺术史上的一座丰碑,她以独特的“铜腔”艺术和英姿飒爽的“帅旦”形象,塑造了穆桂英、花木兰等深入人心的巾帼英雄角色,成为豫剧“五大名旦”中极具代表性的一位,她的艺术成就不仅源于天赋,更离不开一套完整的艺术训导体系,训”“罗”“义”三者相辅相成,共同构成了马金凤艺术的精髓,也为豫剧的传承与发展留下了宝贵的精神财富。

“训”:严苛打磨的艺术根基

马金凤的艺术之路始于严格的“训”,1922年,她出生于河南省洛阳市偃师区一个贫苦农民家庭,因家境窘迫,9岁便跟随父亲学唱河南曲子,后拜豫剧名家马双枝为师,正式踏入梨园行,旧科班的训练极为严苛,每天清晨五点起床,练功、喊嗓、学戏是必修课,寒冬腊月要顶着寒风在院子里踢腿、下腰,酷暑三伏也要在闷热的练功房里翻滚、跳跃,稍有不慎便会遭到师父的责罚,这种“冬练三九,夏练三伏”的“训”,不仅打下了坚实的唱腔和身段基础,更锤炼了她坚韧不拔的意志。

在唱腔训练上,马金凤主攻豫西调,师父要求她“字正腔圆,以情带声”,为了练就“铜腔”的功底,她每天对着黄河喊嗓,让声音在河面上回荡,体会气息的运用;为了咬字清晰,她反复练习“喷口”“吐字”,甚至将石子含在嘴里练习绕口令,在身段训练上,她不仅要学旦角的水袖、台步,还要偷偷观摩武生的把子功、靠架戏,将武生的英武与旦柔的妩媚相融合,为后来塑造“帅旦”形象埋下伏笔,正是这种近乎苛刻的“训”,让她在16岁时便以一出《老征东》崭露头角,开始担纲主演。

“罗”:规范与创新的艺术程式

“罗”在马金凤的艺术体系中,指的是对豫剧传统程式的梳理、规范与再创造,豫剧作为地方大戏,有着丰富的表演程式,但不同流派、不同演员对同一角色的演绎往往各有差异,马金凤在长期实践中,将豫西调的苍劲浑厚与豫东调的明快活泼相融合,形成了独特的“马派”艺术风格,同时为“帅旦”行当建立了系统的表演规范。

在剧目创作上,她注重挖掘历史人物的精神内核,赋予传统剧目新的生命力,以《穆桂英挂帅》为例,传统戏中的穆桂英多为“少妇”形象,而马金凤结合史料和民间传说,将其塑造为一位既有巾帼豪情又有母性柔情的“帅旦”,她设计的“挂帅”一折,穆桂英头戴帅盔、身披铠甲,在“辕门三声炮”的锣鼓声中登场,眼神中既有对朝廷的失望,更有保家卫国的决绝;唱腔上,她以豫西调为基础,融入“二八板”“快二八板”的节奏变化,将“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”的唱段演绎得气势磅礴,成为豫剧经典。

在表演程式上,她归纳出“帅旦三要素”:稳、准、狠。“稳”指身段沉稳,即使靠旗高耸、甲胄沉重,也要如松柏挺立;“准”指眼神精准,通过眼神的微妙变化展现人物内心;“狠”指动作利落,无论是开打的“趟马”,还是水袖的“云手”,都要干净有力,这些规范不仅被弟子们奉为圭臬,更推动了豫剧旦角行当的细分与发展。

| 马金凤代表剧目 | 核心角色 | 表演程式创新 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 融合武生靠架功与旦角水袖,设计“挂帅”“点将”身段 | 铜腔苍劲,塑造英姿飒爽的巾帼元帅 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 创新女扮男装的“中性”表演,结合武生台步与旦腔韵味 | 唱腔明快,展现忠孝两全的巾帼英雄 |

| 《杨八姐游春》 | 杨八姐 | 强化喜剧中的英气,设计“智斗奸臣”的身段与念白 | 表演诙谐又不失刚毅,凸显机智勇敢 |

“义”:德艺双馨的艺术传承

“义”是马金凤艺术人生的底色,她常说:“演戏先做人,无义不成艺。”这里的“义”,既是对艺术的忠诚,也是对弟子的倾囊相授,更是对社会责任的担当。

在艺术上,她坚守“戏比天大”的原则,即便成名后,她依然保持着对剧本的敬畏之心,每演一部新戏,都要反复研读剧本,深入生活体验,1956年排演《穆桂英挂帅》时,她为了理解中年穆桂英的内心世界,专门拜访了河南的老艺人,听她们讲杨家将的故事,甚至亲自体验扎上靠旗行走的感觉,直到找到“人戏合一”的状态,这种对艺术的“忠义”,让她的表演始终充满生命力。

在传承上,她毫无保留,广收弟子,从1950年代开始,她先后收下小香玉、潘启生、刘艳丽等弟子,不仅教他们唱腔、身段,更教他们如何做人、如何演戏,她要求弟子“先学穆桂英的忠,再学花木兰的孝”,在艺术上鼓励创新,支持弟子根据自身条件塑造角色,小香玉曾回忆:“马老师教戏时,总说‘我的东西是死的,你们的心是活的,要用自己的心去演人物’,这句话让我受益终身。”

在社会责任上,她热心公益,积极为豫剧发展奔走,她多次深入基层为群众演出,甚至到田间地头为农民唱戏;她呼吁保护传统戏曲,推动豫剧进校园、进社区;她将自己的演出收入捐给家乡,用于修建戏台、培养豫剧新人,这种对社会的“大义”,让她成为德艺双馨的典范。

马金凤的艺术生涯跨越八十余年,她以“训”筑基,以“罗”立规,以“义”传魂,不仅成就了自己的艺术高峰,更让豫剧“帅旦”行当走向全国,影响了一代又一代戏曲人,她的“铜腔”艺术和“帅旦”形象,已成为豫剧文化的重要符号,永远铭刻在中国戏曲的史册上。

相关问答FAQs

问:马金凤的“铜腔”是如何形成的?有哪些特点?

答:马金凤的“铜腔”源于其天赋与苦练的结合,她嗓音天赋浑厚,师从豫西调名家,又吸收豫东调的明快,通过每日清晨对着黄河喊嗓、含石子练咬字等方法,逐渐形成“音域宽、音质厚、穿透力强”的特点,其唱腔苍劲如金石,抒情似流水,尤其擅长表现巾帼英雄的豪迈气概,如《穆桂英挂帅》中“我不挂帅谁挂帅”的唱段,字字铿锵,气势磅礴,被誉为“豫剧一绝”。

问:马金凤对豫剧“帅旦”行当的发展有哪些具体贡献?

答:马金凤的贡献主要体现在三方面:一是明确了“帅旦”的表演规范,融合武生的英武与旦角的柔美,确立了“稳、准、狠”的表演准则;二是塑造了穆桂英、花木兰等经典“帅旦”形象,赋予传统剧目新的时代内涵;三是培养了小香玉等一批“帅旦”传人,推动豫剧旦角行当的细分与发展,让“帅旦”成为豫剧最具代表性的行当之一。