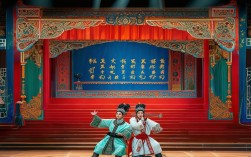

豫剧作为中原大地的文化符号,始终扎根于市井烟火,用高亢的唱腔和悲怆的故事,讲述着普通人的命运挣扎,在众多经典剧目中,有一类父亲形象格外引人深思——他们或是被贫困压垮的懦弱者,或是被礼教束缚的妥协者,子女的苦难命运与他们紧密相连,观众既为他们的“苦命”揪心,又为他们的“孬种”扼腕,这些形象并非简单的道德符号,而是封建时代底层男性生存困境的缩影,豫剧通过他们的命运,撕开了旧社会的疮疤,也照见了人性的复杂。

清末至民国,中原大地战乱频仍、灾荒不断,普通农民在“天灾人祸”夹击下,连生存都成奢望,更遑论承担家庭责任,男性作为家庭的“顶梁柱”,往往最先被苦难击垮——或是被迫卖儿卖女换口粮,或是为躲债抛妻弃子,或是面对强权时选择退缩,这些行为在道义上或许可鄙,但在生存面前,却成了无数人不得不饮下的“苦酒”,豫剧敏锐捕捉到这种时代痛感,将父亲的“孬种”行为置于具体的社会语境中,让观众看到:悲剧的根源,从来不是个体的懦弱,而是吃人的旧制度。

这类父亲的“孬种”,首先表现为对生存压力的无力反抗。《卖苗郎》中的苗父是典型代表,家境贫寒,妻子又染重病,为保妻儿活命,他含泪将7岁的儿子苗郎卖进员外家,这一“卖”字,是他对家庭责任的最后挣扎,也是他作为父亲的“孬种”之处——无力守护子女,只能亲手骨肉分离,多年后苗郎中状元认父,苗父却因愧疚自尽,临终前唱道:“都怪爹我没本事,让儿受尽寒霜苦。”这声自责,道尽了多少底层父亲的无奈,他们并非不爱子女,而是在生存绝境中,被迫将“父爱”扭曲为“伤害”,这种无力感比单纯的恶更令人心碎。

“孬种”也体现为对封建伦理的盲目顺从。《窦娥冤》中的窦天章,为进京赶考,将女儿窦娥抵给蔡婆婆作童养媳,他并非不爱女儿,但“功名”的诱惑让他选择了“舍小家为大家”,这种对封建仕途的执念,让他成了女儿悲剧的间接推手,窦娥临刑前喊出“天也,你错勘贤愚枉做天!地也,你不分好歹何为地!”,何尝不是对父亲这种“妥协式父爱”的血泪控诉?窦天章中状元后为女平冤,看似“大团圆”,却掩盖不了当初他为了个人前途牺牲女儿的“孬种”本质——在封建礼教的“忠孝节义”面前,父女亲情成了可以被牺牲的“代价”。

豫剧通过具体的剧目,将这类父亲的“苦命”与“孬种”展现得淋漓尽致:

| 剧目 | 父亲角色 | 苦命根源 | 孬种行为 | 子女悲剧 |

|---|---|---|---|---|

| 《卖苗郎》 | 苗父 | 贫困、妻子重病 | 卖子换粮 | 苗郎流离失所,父子相认时阴阳两隔 |

| 《窦娥冤》 | 窦天章 | 贫困、渴望功名 | 抵女为资进京赶考 | 窦娥被冤杀,临刑前控诉不公 |

| 《三娘教子》 | 薛广 | 经商遇险,家人失散 | 未及时回家,未尽父责 | 三娘被误解,薛倚哥受苦 |

在艺术表现上,豫剧的唱腔和表演将这类形象的悲剧性推向极致,祥符调的悲凉、豫东调的激越,在表现父亲自责时,常以“哭板”“慢板”铺陈,如苗父的自尽唱段,一句句“儿啊”带着哭腔,颤抖的尾音将愧疚与绝望撕碎给观众看,表演上,演员通过佝偻的背、浑浊的眼神、颤抖的手,刻画出被生活压垮的“老朽”形象,让观众直观感受到他们的“苦命”,而情节上的“错位”——父亲为“爱”却行“害”,子女对父亲从依赖到怨恨再到理解,这种情感张力,让“苦命哪儿孬种爹”的形象更具冲击力。

这些父亲形象,是豫剧对封建社会的深刻批判,他们的“孬种”,不是天生的懦弱,而是被压迫者的“异化”——当生存成为唯一目标,人性中的温情与责任便会被碾碎,豫剧也通过这些形象引发观众的反思:在极端困境下,人性该如何自处?父亲的责任,究竟是个体的担当,还是社会的托底?这种对人性复杂性的挖掘,让豫剧超越了简单的道德说教,成为照映现实的一面镜子。

FAQs

-

问:豫剧中的“孬种爹”形象是否都是负面人物?

答:并非如此,这些形象往往是“悲剧性”而非“负面性”的,卖苗郎》中的苗父,卖子是无奈之举,背后是对妻儿深沉的爱;《窦娥冤》中的窦天章,抵女赶考源于对“改变命运”的执念,豫剧没有简单地将他们脸谱化为“坏人”,而是展现了他们在时代洪流中的无力与挣扎,让观众在批判中看到同情,在同情中引发思考。

-

问:为什么豫剧常通过父亲命运反映社会悲剧?

答:在中国传统文化中,父亲是家庭的“精神支柱”,其命运往往决定家庭的走向,豫剧作为扎根乡土的剧种,始终关注“家国同构”的伦理关系,通过父亲个体的悲剧,折射出整个社会的病态,父亲的“苦命”与“孬种”,本质上是底层人民在封建压迫下的生存困境,这种以小见大的叙事方式,既能让观众产生强烈共鸣,又能深刻揭示社会根源,具有更强的艺术感染力。