豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其高亢激越、朴实豪放的唱腔风格深受广大观众喜爱,在河南及周边地区有着深厚的群众基础,在众多经典剧目中,《大红袍》是一部兼具历史厚重感与戏剧冲突力的作品,而“9”这一数字或指向剧中的关键场次、核心情节节点,或是特定版本中的标识,以下将从剧目、剧情结构、艺术特色、传承影响等方面展开详细解读,并结合表格梳理核心内容,最后以FAQs解答常见疑问。

剧目与背景

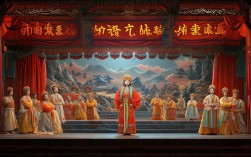

《大红袍》是豫剧传统剧目中的“袍带戏”代表,多以历史故事或民间传说为蓝本,通过忠奸斗争、家国情怀等主题展开叙事,其名称“大红袍”通常与剧中关键道具或角色身份相关,例如主角身着的红色官服(象征忠义与权力),或是具有特殊意义的袍服(如御赐之物),这类剧目在豫剧发展史上占据重要地位,因其题材贴近传统伦理观念,且唱腔设计极具张力,成为老一辈演员的拿手戏,也是观众了解豫剧“唱念做打”综合艺术的窗口。

9”的指向,从传统戏曲的场次划分来看,《大红袍》全剧常分为九场(或九本),每场聚焦一个核心矛盾或情节转折,第九场往往作为高潮与结局,集中展现善恶有报、正义伸张的主题;若从版本角度,“9”或指特定院团、演员改编后的第九代演绎版本,融入了新的舞台处理或唱腔创新,使经典剧目焕发新生。

剧情结构与核心冲突(含场次表格)

《大红袍》的剧情多以“忠臣蒙冤—沉冤得雪”为主线,围绕主角的仕途坎坷、家庭离散与最终平反展开,以九场版本为例,各场次环环相扣,矛盾层层递进,具体如下表所示:

| 场次 | 剧情概要 | 核心冲突 |

|---|---|---|

| 第一场 | 主角(通常为清官之后)身世交代,进京赶考或初入仕途 | 个人理想与时代环境的初步碰撞 |

| 第二场 | 遭奸臣陷害,被诬通敌或贪腐,家族受牵连 | 忠与奸的直接对立,正义遭遇挑战 |

| 第三场 | 主角被贬或下狱,家人流亡,展现坚韧品格 | 个人命运与家族荣辱的交织 |

| 第四场 | 奸臣势力进一步扩张,残害忠良,民不聊生 | 社会矛盾激化,小人物与大时代的冲突 |

| 第五场 | 主角在困境中得遇贵人(如义士、旧部)或发现关键证据 | 绝境中的希望,为反转埋下伏笔 |

| 第六场 | 主角暗中收集证据,或通过科举、立功重获机会 | 智力与勇气的较量,正义力量的积蓄 |

| 第七场 | 奸臣设计构陷,主角面临生死考验,矛盾达到顶点 | 正义与邪恶的终极对抗,戏剧张力最强 |

| 第八场 | 主角洗清冤屈,或借助圣旨、天命等力量扳倒奸臣 | 沉冤昭雪的关键转折,观众情绪的释放 |

| 第九场 | 奸臣伏法,主角加官进爵,全家团聚,天下太平 | 大团圆结局,善恶有报的主题升华 |

以第九场为例,这是全剧的“收官”场次,通常包含“圣旨到”“谢恩”“团圆”等经典桥段,主角身着大红官袍(呼应剧目名称),在锣鼓声中登场,唱腔多采用豫剧的“欢音”(表现喜悦、激昂的情绪),身段设计上融入“甩袖”“整冠”等程式化动作,彰显其身份的转变与内心的激动,第九场常通过“众百姓谢恩”“全家拜寿”等群体场景,强化“清官为民”的价值观,符合传统戏曲“寓教于乐”的功能。

艺术特色与舞台呈现

《大红袍》的艺术魅力不仅在于跌宕起伏的剧情,更在于其独特的豫剧元素与舞台处理,尤其在第九场的高潮部分,集中体现了豫剧“唱、念、做、打”的综合技艺。

唱腔设计

豫剧的唱腔以“高、激、脆、劲”著称,《大红袍》的唱段充分展现了这一特点,第九场主角的“核心唱段”常为【慢板】转【二八板】再转【快二八】的结构:开头用【慢板】抒发“历经磨难终见光明”的感慨,旋律舒缓深沉,如“二十年沉冤得雪见青天,铁树开花水流转”;中间【二八板】节奏加快,叙事中带着激昂,如“奸臣已被伏法办,黎民百姓笑开颜”;快二八】则配合锣鼓点,情绪推向高潮,如“大红袍穿身上,报国之心永不移”,老旦、花脸等行当的唱腔穿插其中,如张母(老旦)的“我的儿啊”哭腔,表现失散重逢的悲喜,净角(奸臣)的“花脸腔”则凸显其阴险狠毒,形成鲜明对比。

表演程式

豫剧表演讲究“无动不舞”,《大红袍》中的身段动作极具程式化美感,第九场主角的“谢恩”戏份中,演员需完成“跪拜”“三拜九叩”等礼仪动作,同时通过眼神的变化(从含蓄到坚定)展现内心的波澜;而“团圆”场景中,演员的“甩袖”“整冠”“抖髯”等动作,既符合人物身份,又传递出喜悦与庄重,武戏方面,若第九场包含“捉拿奸臣”的情节,则融入“开打”“翻跌”等武打动作,配合铿锵的锣鼓点,舞台效果紧张激烈,展现豫剧“文武兼备”的特点。

服装与道具

“大红袍”作为核心道具,不仅是身份的象征,更是主题的隐喻,在传统戏箱中,官袍的红色分为“大红”“朱红”“粉红”等,主角第九场所穿“大红袍”为顶级官服,绣有仙鹤、祥云等图案,寓意“一品当朝”;而奸臣的服装则以黑色、紫色为主,形成“红忠黑奸”的视觉对比,圣旨、玉带、官印等道具的运用,强化了“皇权至上”“正义天授”的叙事逻辑,让观众通过直观的舞台符号理解剧情。

传承与当代价值

作为豫剧传统剧目,《大红袍》的传承历经数代演员,早在20世纪,豫剧大师唐喜成、阎立品等曾演绎此剧,其唱段被录制成唱片,成为豫剧教学的经典素材;当代,河南省豫剧院、洛阳豫剧团等院团对《大红袍》进行复排,融入现代舞美技术(如LED背景、灯光音效),在保留传统唱腔的基础上,优化舞台节奏,使剧目更符合年轻观众的审美。

《大红袍》的当代价值不仅在于艺术传承,更在于其文化内涵的传递,剧中“清正廉洁”“忠君爱国”“善恶有报”等主题,与社会主义核心价值观中的“公正”“法治”“诚信”相契合,通过戏曲这一传统载体,向观众传递正能量,该剧的“大团圆”结局满足了观众对“正义必胜”的心理期待,在快节奏的现代生活中,为观众提供了情感慰藉与文化认同。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《大红袍》中的“大红袍”仅指官服吗?是否有其他象征意义?

A1:“大红袍”在剧中首先指主角身着的红色官服,是身份与权力的象征,通常出现在主角平反昭雪、加官进爵的高潮场次(如第九场),寓意“荣光与正义”;但更深层次上,“大红袍”也象征主角的赤胆忠心,如“袍”上的红色既代表鲜血(为正义付出的代价),也代表火焰(燃烧的报国热情),同时隐喻“清官文化”——在传统戏曲中,红色官服是“清官”的标志性符号,与黑色、紫色官服(代表奸臣)形成鲜明对比,强化“忠奸分明”的价值观,若剧中“大红袍”为御赐之物,则还象征“皇权对正义的认可”,进一步凸显“善恶有报”的主题。

Q2:《大红袍》第九场的“大团圆结局”在传统戏曲中是否具有普遍性?其创作目的是什么?

A2:大团圆结局是传统戏曲(尤其是“忠奸戏”)的常见处理方式,《大红袍》第九场的团圆结局并非特例,而是具有普遍性的叙事模式,从创作目的看,它符合传统观众的审美心理——古代社会底层民众在现实中常遭遇不公,戏曲通过“清官平反”“好人好报”的设定,给予观众情感宣泄与心理慰藉,满足“正义终将降临”的期待;大团圆结局具有教化意义,通过主角的“善有善报”和奸臣的“恶有恶报”,强化“忠孝节义”“清正廉洁”等伦理观念,起到“寓教于乐”的社会功能;从戏曲表演本身看,团圆场面便于安排群体歌舞、喜庆锣鼓等热闹元素,增强舞台观赏性,符合戏曲“娱乐性与思想性统一”的艺术追求,当代部分改编版本也会对“大团圆结局”进行创新,加入悲剧色彩或现实反思,以适应现代观众的审美需求。